遭四年冤獄 旅美法輪功學員李寶雲控告元凶江澤民

中國最高法院二零一五年五月宣布「有案必立,有訴必理」後,二零一五年六月二十二日,李寶雲從美國向中國最高檢察院和最高法院投寄《刑事控告狀》,起訴迫害元凶江澤民。

法輪大法救了我

在我修煉法輪功之前我是一個命運坎坷的人。三十五歲,我原來的丈夫去世了,我獨自撫養三個未成年的孩子。生活的重擔使我積勞成疾,那時的我患有嚴重的風濕病、胰腺炎、嚴重的失眠。我每年的春天、秋天,風濕病都會加重,經常是臥床不起一兩個月,生活無法自理,所以每年這兩個季節,都不得不住院,家中無錢,只好到處借債。那時就是為了三個孩子而活了下來。

一九九六年,我將賣房子的錢借給了我的一個朋友,但到一九九七年,我的那個朋友不但不還我的錢,還悄悄的將家搬走了。我那時的心情非常痛苦,我這麼苦的一個婦女,將賣房子的錢借給了你,你卻如此的騙我。後來我悄悄的通過別人知道了他的住處,我決定找人報復他。就在此時,我開始煉了法輪功,看到了《轉法輪》後,我放下了一切仇恨,決定不再報復他。

我修煉法輪功不久,我整個人精神煥發,真正嘗到了人沒有病是啥滋味,我才知道我如何去做個好人,是法輪功改變了我一生的命運,那時我真是發自內心的感謝我的師父將這麼好的功法洪傳於世。一九九八年經過別人介紹,我認識了我再婚的丈夫,他也修煉法輪功,婚後我們很幸福。

二零零零年第一次被綁架:奴工勞動迫害

但沒有想到,我正沉浸於修煉法輪功後身心變化後的喜悅,一九九九年七月二十日,一夜之間全國到處抓法輪功學員,電視、廣播、報紙、電台每天二十四小時不停地造謠、污衊,那時我無法理解這麼好的大法政府為甚麼要打壓。法輪功救了我的命,我不可能放棄修煉。於是我每天堅持到山裏去煉功,在警察沒發現的情況下,那時我覺得很安全。

在二零零零年三月份的一天,我去以前常煉功的公園煉功,那天我還沒煉完第二套功法,就被警察抓上了車,我被送到了灰帽山派出所,然後當天就把我送到了丹東市看守所。在看守所非法關押期間,他們強行我每天勞動十幾個小時,被關押人員的勞動就是縫手套,完不成就懲罰起早縫。我覺得煉功無罪,所以要求釋放,但是沒有人替我辯護,我只好用絕食的方式抵制迫害,在那裏,我絕食了九天。在非法關押了我三十一天後,被釋放。我的丈夫在我這次被抓之後,無法承受來自中共暴政的壓力,被嚇得再也不敢修煉法輪功了。

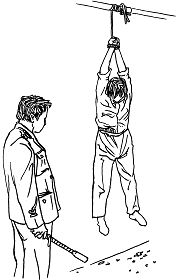

二零零二年第二次被綁架:關鐵籠子、吊銬、電棍電擊、暴打

越來越多的法輪功學員被中共迫害致死,被判刑、被勞教、失去工作、失去家庭,二零零一年中共又製造天安門自焚偽案栽贓法輪功,謊言毒害了全中國全世界的人。使中國人對法輪功生起仇恨,並協同中共迫害。為了講清法輪功的真相,為了停止迫害,我經常將真相資料送到千家萬戶,後來警察知道了我將真相傳遞給其他的法輪功學員,二零零二年七月八日下午,八、九個丹東市浪頭派出所的警察(現在這個派出所已經解散),以所長王開春、副所長劉軍為首的警察強行闖入我家抄家,當時我沒在家,他們強行將我丈夫看住,怕我知道消息,下午兩三點鐘,我回到家後,警察一擁而上將我按住,手背到後面,然後將我戴上手銬。我堅持不配合,警察強行將我拖下樓。

鄰居問我:李姨,你怎麼了?我說:我修煉法輪功做好人,警察無故抓我。幾十個鄰居質問警察為甚麼要抓我,警察無理狡辯,七八個警察拽我上車,好心的鄰居把我往下拽,鄰居們說:有那麼些殺人放火你們不抓,你們專抓好人?警察們說:賣淫嫖娼我們不抓,只要煉法輪功的我們就抓。警察見我要說話,就氣急敗壞的上來一拳,打中我的門牙,門牙當時就打掉下去一個(從監獄回來後才鑲上),其他三個塌下去了,鄰居和警察一直僵持了四十多分鐘。後來,我被強行帶上了車,被警察綁架到丹東市浪口派出所。

到了派出所一分鐘沒停留,他們七八個警察將我強行雙手用手銬吊掛到派出所的鐵籠子上。雙臂各掛一個輪胎,頭戴一個鐵帽子,同時不停地用電棍電擊我的脖子,雙臂,腋下,當時脖子都是水泡,他們連續折磨了我四五個小時。先前兩個電棍沒電了,又新充的另兩個電棍電我。兩隻胳膊承受身體的重力,還要承受兩個輪胎的重量,下肢不能著地,同時還不停的電我。這種痛苦真的生不如死。

中共酷刑:吊銬 |

當我上完酷刑,被放下來的時候,我的兩臂變成了紫茄子的顏色,全部腫了起來。後來他們又把我反扣到鐵籠子上直到天亮。第二天下午,我被直接送到丹東市拘留所。將我與其他法輪功學員隔開,因為我渾身是傷,他們怕我的事情被外界曝光,開始一週裏,我無法自理,吃飯別人餵我,上廁所因為手不好使,別人給我解腰帶、提褲子。在我可以自理後,他們才將我送到丹東市看守所。但是我的兩手的無名指和小拇指一直麻木,我的右手一直肌肉萎縮(直到三年多後)。

在瀋陽市大北女子監獄冤獄四年

我被非法判刑四年,在法庭上沒有辯護律師,秘密審判,沒有通知家屬,我接到判刑書後,我決定起訴,並寫了起訴狀,交上去後,一直沒有回音,他們不允許我起訴,沒幾天就直接被送到瀋陽市大北女子監獄。

在大北監獄,我檢查身體不合格,嚴重的心臟病和高血壓,這都是在這次酷刑折磨後我患的這兩種病。在看守所潮濕的環境中,加上通風不好,心理壓力大的情況下,我還渾身長滿了疥瘡,渾身流膿水奇癢無比。大北監獄拒收後,他們把我送到瀋陽是監管醫院,在監管醫院呆了大約半個月左右,我身體並沒有恢復,他們再次強制將我送進了瀋陽大北監獄。

他們直接把我送到小號,小號裏不讓我穿鞋,不讓我穿內衣和內褲,也不能穿襪子,光身穿棉衣和棉褲,十二月的中國北方非常的寒冷,我被凍的手腳像被動物咬了一樣疼痛,我的身體被疥瘡折磨的奇癢無比。後來在我的強烈要求下,我才從小號放出。

二零零三年三月份,我被分到了一監區四小隊,在我渾身是病的情況下,開始強制「轉化」我,強迫我看污衊法輪功的錄像,我不看就叫那些犯人打我。每天讓我從早站到晚,除了吃飯不站,我的雙腿雙腳都腫了,那時他們並不管我是否有病,每天晚上睡覺時利用犯人看管我,不允許我上廁所。使出各種招數折磨我。我一直不說話,不回答他們就打,後來他們逼我寫「轉化書」,我說我不識字,他們就自己寫一個轉化書。每「轉化」一個法輪功學員,那些惡警獄警就可得到一大筆獎金,這就是中共利用金錢的誘惑讓所有的警察迫害法輪功的一個非常邪惡的手段,讓所有的人為了金錢出賣自己的道德。

中共酷刑示意圖:澆涼水 |

每天監獄裏除了我自己承受這一切強加的迫害,還要面對所有的法輪功學員被迫害的一幕幕,有一個二十幾歲的女法輪功學員,在北方二十多度的冬天裏,扒光衣服,只穿內衣,打開窗戶,往身上澆涼水。警察們怕被人看到這一切,讓犯人們在廁所進行。有一次,我看到在更衣室裏,他們毒打一名法輪功學員。每一天這樣的事情都在進行著。每一次看到這些我的內心那種痛苦就像發生在我身上,我的心臟就受到一次刺激,心不停地跳,那時呼吸就像要停止了一樣,腿也不會動了。後來我的身體變得非常不好,記憶也開始減退,無法勞動。每次給我弄到生產車間時我不得不躺在地上。

在我身體極度虛弱的時候,我被減刑九個月釋放回家。我的身體由原來的一百三十斤降到八十多斤。

被警察追攆 不得不流離失所

二零零五年十月九日,我的兒子將我接到了他家住了一夜。第二天,我便回到自己的家,但是我的丈夫將大門鎖上,不讓我進家門,後來我聽說是因為丈夫受到街道的壓力,意思是我在監獄表現不好(實質就是拒絕「轉化」)會給他們家人帶來麻煩,所以丈夫與我離了婚。我的身體不好,又無處可住,不得不離開,在萬般無奈的情況下,我被迫同我再婚丈夫離婚。我的丈夫也並非真的是發自內心的同意離婚。後來聽說他非常後悔同我離婚,後來精神失常了,到處找我,現在已臥床不起,邪惡中共迫害毀了我的全家。

離婚後的第二天,帽山派出所警察就去我兒子家,對我說:你給我滾開這裏,你不能在這裏住。並對我兒媳說:你要留她,你們一起離開這裏!為了不連累我兒子一家,我被迫回黑龍江我的老家,我還沒到家,丹東帽山派出所就將電話打到那裏,說我是煉法輪功的,我所在的農場有一個規定,煉法輪功的釋放回來,沒寫保證書的必須進洗腦班。所以農場又將電話打到我二兒子家,問我是否已到,沒辦法,我又得離開我二兒子家。從此,我開始了流離失所的生活。無奈我又去到丹東找到以前認識的法輪功學員,恢復了正常的煉功,在監獄的三年多裏,我不能學法煉功,通過煉功我的身體恢復的很快,萎縮的手也長出了肌肉。

我在丹東還是感覺不安全,就又去了北京。二零零七年七月,我在北京的住處又被警察抄了家,跟我同住的也是個流離失所的法輪功學員,在這次抄家時被抓。當時我不在家,才躲過這一難。我又被迫回到丹東,但聽說警察在到處找我,我無處可去又回到了北京。同北京法輪功學員王海軍一起流離失所,後來我們到了雲南,每到一處,都有警察查我們的身份證,所以沒有辦法的情況下,我們決定離開中國。

在中國我隨時都可能被抓甚至是失去生命的危險。中共對法輪功的迫害使我一無所有,身上沒有一分錢,我離開中國的全部費用都是借來的。在經歷了十六天的長途跋涉中,二零零八年一月七日,我們才到了泰國。從難民途徑又到了美國。

十六年來,在中國從未停止對法輪功的迫害,直到現在還在繼續,現在我已花甲之年,我的一切損失江澤民要負法律責任,因我的一切痛苦都是江澤民造成的,要求對江澤民立案審查,追究其刑事責任。