我被馬三家秘密投入男牢的遭遇(續)

十一、陰魂不散

二零零一年八月十日那晚回到家裏,媽媽和親屬見我已奄奄一息,就給個體診所打了電話,弟弟馬上找來錄音機放李洪志師父的講法。昏昏沉沉的我不知掛了幾天的點滴。我清醒了些。但還是吃甚麼吐甚麼。只能喝進去一點湯水之類的食水維持生命。

大約不到一個星期,當地小明派出所、街道的就又來我家了。來我家的目的是看看我是死是活。然後他們告訴我的媽媽和家人,說我是「法輪功」的頑固分子,整個遼寧省都出名了。派出所和公安局對我這類人物是要隨時掌握情況的。我媽媽對他們說,我的孩子被六家教養院迫害成這樣,我們還沒告他們呢,……還想不想讓我們老百姓活了。我跟來我家的所有警察和街道的工作人員都講了我是在頑固的堅守著甚麼。他們都無話可說,無趣的都走了。

他們走後,我媽生氣的跟我說:這下完了,這大帽子一扣上想摘都摘不掉了。這場對「法輪功」的(迫害)運動跟文化大革命時是一模一樣的?你咋給家裏惹這麼大的禍出來,就你這小胳膊能擰過那大腿嗎?六四那學生咋樣了,政府對他們開槍時,我就在北京天安門附近的地下通道,那槍聲聽的清清楚楚。這下好,這個家以後就別想消停了。

受迫害前,尹麗萍和孩子 |

沒過兩天,調兵山的國保大隊長張福才,劉福堂率領一幫街道派出所的又來我家了,家裏的孩子嚇得不知哪裏躲藏,鄰居們也交頭接耳,那陣勢又有抓人之式,我媽媽嚇得不知如何是好。他們見我還是臥床不起,就對我媽說:尹麗萍現在這下可出名了,是遼寧省的重點人物了,是「法輪功」的一個頑固份子了,她的性質變了,還說了很多威脅的話。我媽媽說,這孩子「法輪功」都沒學幾天,功法都沒太學會。這你們都是知道的,怎麼在教養院呆二十個月就成了「法輪功」的頑固份子了呢?她是被抬回來的,現在還沒脫離生命危險,這你們不也知道嗎?他們見我的身體狀況真的是不好就走了。

後來的日子,街道、派出所的就經常的到我家騷擾,他們說是「看看」。被逼無奈,我想起了瀋陽的大法弟子王傑,我們在地下監管醫院時,她給我留了找她的方式。為了不再被他們抓捕,我必須得離開家了。我媽媽說:你去逃命吧,就是你的兒子可咋辦呢?誰照看都不如自己的親媽照看哪。看到熟睡的兒子,我難過極了。

九月初,我流離失所到了瀋陽,在瀋陽我找到了王傑,王傑還活著,就是身體很虛弱,瘦得不到八十斤。王傑見到我來很是高興,讓我猜誰在這裏?我說鄒桂榮嗎?她說;是。當時聽到鄒桂榮也還活著,我真的不知是在哭,還是在笑了。眼淚都哭笑出來了。原來王傑也給鄒桂榮留了電話。她在家裏也呆不下去了,撫順國保、派出所、街道天天上門騷擾,攪的家無寧日。

因為我們身體都還沒有恢復,王傑就給我們倆找了個親屬家的房子,讓我們倆住下來。就這樣她們倆每天大量的學法煉功,我的身體當時因為傷的很嚴重,每天只能躺著聽她倆讀書,煉不了功。幾天後我才能小坐一會兒和她們倆一起學法煉功了。

到了瀋陽我才知道,原來監獄、勞教所的外面世界跟監獄、勞教所的區別也不太大,誣蔑法輪功的謠言鋪天蓋地,大法弟子被迫害的家破人亡,妻離子散,人人談「法輪功」而色變。我和鄒桂榮商量,先把我們被迫害的經歷寫出來曝光,然後告他們。不知是哪一天,瀋陽的趙素環找到了我倆,就這樣我們三個都寫好了上訴材料。趙素環建議到北京去告。

九月份,我們三個帶著上告材料來到了北京,先是我們三個被盤問,後我們三個被跟蹤,最後在我們住宿時被北京警察抓捕。(記不住是哪裏抓的)我們隨身帶的東西被翻個底朝天。我們三個被分開審問,他們翻到了我的上告材料,因為上告材料上有我的名字和地址,然後他們就到網上去查我的信息。我想既然我們已被抓到這裏,就沒有必要迴避,於是就跟北京的警察講我們是東北的,因為煉法輪功被當地殘酷的迫害逼迫「轉化」等等,然後我就又跟他們說,正好我們上告還找不著門呢,這回好了,遇到你們警察了,那就請北京的警察給我們指條上告的路吧。警察說,你們告狀得一級一級的告,東北不是有這樣一句話嗎,「不能隔著鍋台上炕」,就是不能越級的意思。我說,你們是讓我們到迫害我們的人那去告他們嗎?他們無話說。

二零零一年九月到北京告狀被方建才搶走八千三百元的收據 |

我們三個狀沒有告成,分別被駐京辦的警察帶回當地,我被關押在調兵山(原鐵法市)的看守所裏。

當地公安局提審我時,我如實的向他們講了我去北京是要告狀。我向他們提問,為甚麼要抓我回來,你們不是讓我有能耐去告嗎?我這不是去告了嗎?你們為甚麼把我關起來,為甚麼不讓我告了呢?安保大隊警察說,你們告的也不是地方啊,也不看看眼下是啥形勢,我看你是在白日做夢呢吧?你們應該到聯合國去告,那裏能為你們立案調查。我說:你們警察現在就是在執法犯法,有一天我一定會站在國際法庭告你們。

不記得在看守所裏關了多少天,調兵山的安保大隊方建業還有一個胖警察(我之前從來沒有見過他),和小明派出所的兩名幹警(其中一姓王)把我從看守所裏提出來,然後給我拉到了瀋陽的沈新教養院,車停在沈新教養院的門外,調兵山的國保警察進去跟院長談送我的事,他們談了很長時間,沈新教養院也不收,最後調兵山的國保大隊方建業把從我隨身搶去的八千三百元錢給了沈新教養院,沈新教養院才收下我。然後他們夥同小明派出所的人把我拖拽到沈新教養院的禁閉室,然後國保大隊的方建業到禁閉室把那張八千三百錢的原件收據給了我。

沒過二十分鐘,和國保大隊方建業來的另一個胖高警察就氣喘吁吁的衝進了禁閉室,然後給了我一張複印的八千三百元的收據,他見從我身上找不到原件,就氣呼呼在我身上亂摸、廝打,我被他在禁閉室裏掄來掄去,他的大手到我的褲兜裏一陣亂掏、又把我的胸罩拽斷從衣服裏拽出,然後從罩杯裏翻出原件搶走。我止不住大聲哭喊:你是甚麼人民警察,簡直就是個流氓。小明派出所的小王向我投來了同情的目光,感到有些氣憤和無奈。我撿起地上的八千三百元的複印件一看,那個年份寫的不對,二零零一年寫成了二零零零年,月份也看不明白是哪月哪日。

這一次,沈新教養院無人理我,無吃無喝的我被關到一個星期就把我送到了監管醫院。那裏的女犯人從地下都搬到了地上,她們都說保護法輪功學員得福報了,見到天日了。

到監管醫院三天後,我再次被抬回家。這一次被抬回來後,我的媽媽拒絕接收我,跟公安局、派出所的人說:公安局不抓被告,抓原告,這是甚麼社會?我的女兒誰給接回來的,誰就接走。人都這樣了,送給我,你讓我這老太太怎麼辦?我家再也沒錢給她治病,也沒人照顧她,她的孩子我還得照看,我們這個家折騰不起了。我女兒死了就告你們。我媽就走了。小明派出所趕緊開車趕在我媽到家前把我送到家就開車跑了。

這一次回來,我動了一個強大的念頭:我一定要站在國際法庭上指證這群邪惡之人。這次回到家,當地公安局,街道、派出所就沒有那麼陰魂不散了,因為他們嘗到上次送我的艱難。

二零零二年的新年,這是我自一九九九年以後第一次與家人過新年。媽媽高興的為這個團圓的年炒了八個菜,包了兩樣餡兒的餃子。年三十兒的上午,我們一家圍坐在飯桌前,我的孩子和鄰居的小孩在院子裏玩耍,放著鞭炮高興的不想吃年飯。

一位流離失所的男法輪功學員來到了我家,媽媽非常熱情的招呼他坐下來吃餃子。當我們倆同時拿起筷子、夾起餃子時,我們倆的筷子都在顫抖,同時我們倆的頭都低下了,我盡力讓那止不住的淚水嚥回去,就強忍著把那餃子送到了嘴裏。媽媽看在了眼裏,就沒有好氣兒的說我:這大過年的你哭啥?好幾年都沒有在家過年,好不容易在家過個年還哭,這時的我再也止不住那淚水。我放聲大哭,那口餃子也噴了出來。我哽咽著說:媽呀,你知道嗎?就在這此時此刻有多少法輪功學員的媽媽們在等她們的女兒回家過年啊?有多少女兒在等媽媽回家過年啊?她們每時每刻在監獄裏,勞教所裏遭到酷刑折磨。就是現在,這大過年的,從昌圖流離失所來的一家子就在那租的房子,他們一家就住在水泥地上,地上鋪的紙殼子和報紙,孩子都不敢出屋,因為怕人看見登記住房被抓啊。

媽媽嘴上有些埋怨的味道,可她的心裏知道大法弟子被迫害的有多難,心裏也不好過。我和媽媽從新剁了酸菜、肉餡、和了面,給流離失所的大法弟子們包了三蓋簾的餃子。年三十兒的下午三點多,我和那位男同修把剛剛凍好的餃子分給了一家一家流離失所到我們這地區來的大法弟子們。

十二、鐵嶺血案

二零零二年的新年剛過,鄒桂榮就流離失所到了我家。我全家人都高興她來到我家。她跟我說,她要從新寫被迫害材料,因為上次寫的被沒收了,這次還得重寫。考慮我的家也不能保證她的安全,我的媽媽為了躲避耳目就把她(有時我們倆)鎖在我家的後院空房子裏,媽媽每天兩次送飯過去,其它時間不過去打擾她寫東西。

鄒桂榮就在那寒冷的空房子裏靜靜的寫下了她短短人生中最後一篇文章──《我在馬三家、張士、沈新、大北等邪惡場所歷盡磨難不屈不撓》。沒有想到那篇文章竟成了她的絕筆文章。我也沒有想到,我們的相見竟成了最後的一面。

二零零二年的四月二十三號傳來了鄒桂榮的噩耗,她被迫害死了。我不敢相信自己的耳朵,我多方打聽都告訴我那是真的。我全身癱軟了,欲哭無淚。我的媽媽也不敢相信,因為她剛從我家離開沒有多長時間。我的媽媽一邊幹活一邊難過的說:那孩子多好啊!到咱家就幹活,盡挑剩菜剩飯吃,還懂事,還有禮貌。多好的孩子啊!她還有個孩子吧?這也太可惜了……

瀋陽大法弟子王傑聽到鄒桂榮的離世,特意到我家這邊來看我。我們倆在流離失所大法弟子的出租房內,四目相對。鄒桂榮的音容在我的腦子裏展現:她個子矮小,但她的正氣與精神超凡的偉大,她對法輪大法的正信與放下生死的堅強意志令一切邪惡膽寒,她的堅信與堅定給後者開創了環境,她的堅信與堅定給後者減輕了壓力,她在流離失所的過程中,她頂著「天」那麼大的壓力,用自己的真名實姓寫下了一篇篇揭露馬三家邪惡迫害的文章,及時的曝光了邪惡,減少了同修的被迫害。

我的心意已決,我一定要站在國際法庭上控訴這群人間的惡人。我跟王傑商量要搜集遼寧各省市被迫害嚴重的大法弟子資料,人證,物證等,錄完像就想帶到國際法庭告他們。

二零零二年的十月八日,我住的房門被鐵嶺公安局拿著萬能鑰匙打開了,一群警察進到屋裏,當時我正在寫上告材料。王洪書和剛來的張波在那個屋裏還不知進來人。警察對我們一陣吼喊,然後就開始抄家,洗衣機、米袋子,碗架子,大小衣櫃,床底下,所有衣服翻個遍。然後把我們三個帶到鐵嶺銀北派出所,王洪書被調兵山的國保大隊張福才把腰踹折,癱瘓在銀北派出所。我們到了銀北派出所並沒有害怕。我就在想,既然你沒收了我們這麼多的證據,那麼就讓我們就地起訴告狀吧。沒有想到他們根本不聽,把我反銬起來,派出所所長還要拿電棍電我,我就大聲問她,你身為警察,不去抓真正的犯人,你們反過來電擊我們。這是甚麼理?這時調兵山的國保大隊張福才和劉福堂帶領幾個警察來了,然後他們說這兩個人是我們那的我們帶走。我們兩個被帶回調兵山看守所就被看守所野蠻灌食。後因王洪書腰的鋼板斷裂,被放回家。

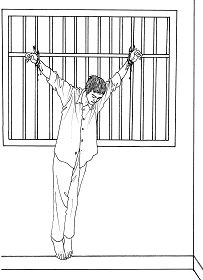

中共酷刑示意圖:吊銬 |

(當時鐵嶺市公安局局長還是王立軍,為了政績往上爬,積極追隨中共迫害法輪功,人為地製造「大案要案」,鐵嶺市銀州區刑警大隊的惡警用膠皮管子毒打、上大掛等方式酷刑逼供法輪功學員,製造所謂的「罪證」,揚言要判法輪功學員無期徒刑,極其囂張。半夜裏,隔壁的房間都能聽到膠皮管子打人的劈啪聲和慘叫聲。當時,法輪功學員王傑等三人被吊在牆上兩天兩夜,頭被膠皮管子打得嗡嗡響,分不清東西南北,整個身體的重量都吊在兩臂上,疼痛難忍。王傑大拇指半年沒有知覺,大腳趾趾甲脫落,右臂八年抬不起來。)

十三、再次被劫入馬三家

二零零三年三月五日鐵嶺市銀州區法院開庭,非法對法輪功學員王傑、蔡邵傑、張波判刑七年,被鐵嶺公安局刑訊逼供致殘的李偉績被非法判刑八年。(王傑被非法關押在瀋陽的遼寧省女子監獄,七年刑滿後回到家裏只一年多就離開了人世。)

我想出國沒出去,狀沒告成,第二次被非法勞教三年。

二零零三年的六月左右,我第二次被家人從馬三家抬回家。歷經七個月的迫害,奄奄一息、下肢癱瘓,就跟廢人沒有甚麼兩樣,甚麼都幹不了。我媽媽說:這回你要是還能活著,就再哪也別出去了,也別告了,你小胳膊是擰不過大腿的,沒有說理的地方了。我這次真的哪也去不了了,因為兩條腿不太聽使喚了。

我小孩兒的一幫玩伴兒都喜歡到我的家裏來,因為我的家人對他們這幾個小朋友都很友好。時間長了我了解到,這幾個孩子,有一個爸爸進了監獄(二十年的刑期),媽媽不知去了哪裏,(這個孩子的表姐爸爸就是警察方建業);還一個孩子媽媽不知去了哪裏,跟爸爸艱難度日;還一個小一點的媽媽整天打麻將。這樣我就成了他們幾個的媽媽和好朋友了。我能下地走了,就給他們每個人洗澡。給他們講故事,講法輪大法好。

七月份,鐵嶺一位男大法弟子來到我家,他帶來個孩子,那個孩子我認識是鐵嶺的,他小名叫大亨,大名叫黃春霖,他的媽媽叫金紅玉是朝鮮族。他見到我很高興,然後跟我講他前段時間被鐵嶺國保大隊抓起來好幾天。鐵嶺公安局的警察俞德海、孫立忠、楊東升一天一宿也不讓他睡覺,逼他說出大法弟子的其它住處和大法弟子們做資料的地方,還逼問他的媽媽在哪裏。他說高潔(現已癱瘓)阿姨沒有被抓。我甚麼都沒有跟他們講,他們就嚇唬我,我就大哭了,他們白天開著警車拉著我找阿姨們住的地方。

二零零三年的七月十九日的晚上九點多,我和往常一樣,把孩子們都安排好睡下。突然我家的房門被打開了,進來好幾個調兵山的國保大隊警察,其中為首的是張福才、劉福堂,他們衝到我的房間,其中一個警察把我左胳膊摁到後背,抓住我的頭髮往地下撞。我的媽媽跑出去叫鄰居時,被一個高個子年輕警察一拳把媽媽右鎖骨打凸起來,這時鄰居也衝了進來,(愛打麻將的孩子媽媽)見我媽被打,又見我被打倒在地就上去向那位打我的警察討饒。警察放下我就去打她,說她襲警。孩子他媽說,誰能看出你們是警察,我襲的是流氓。這時送小大亨的那位大法弟子正好趕來給孩子送東西。一群警察見我已倒地,我的媽媽受傷,鄰居們的憤怒,就把來我家的男大法弟子帶走了。我媽媽不知這又發生了甚麼事,就叫來了弟弟,弟弟說,可能是七二零吧。我媽媽說快叫車把你姐送走吧。

|

二零零三年七月被調兵山國保大隊抄家時的照片 |

就這樣,我們(包括媽媽、兒子和小大亨)連夜逃離了家。一路上那兩個孩子還驚魂未定。

調兵山的國保大隊把那位男大法弟子劫持到看守所後,就又到我家抓我。接下來就是我所有親戚被排查。被逼無奈,我跟媽媽商量,媽媽留下來幫我照看流離失所的孩子們,我回鐵嶺。

回到鐵嶺,我第一件事就是搜集所有相關綁架我及那位男大法弟子的警察們的個人及家庭電話。我打通了他們所有人的家屬和他們個人的電話, 向他們講述了鐵嶺這幾年法輪功學員被他們迫害的慘不忍睹的事實真相。大法弟子只要被你們抓到,大筆一揮就是三年馬三家,導致無數家庭妻離子散,家破人亡,學生輟學。這個千古大罪你們一定要償還的。

二零零四年的十月十四日,我第三次被調兵山的張福才、劉福堂帶到看守所勞教三年。在馬三家三個月後我第六次奄奄一息被抬回家。那一次回到家時,我的血壓都是零了。沒修煉的媽媽為救我活命,不離不棄的給我連續讀了四講《轉法輪》,我又一次奇蹟的活過來了。

這一次回來給我的打擊是太大了,跟我關押在一起的秦清芳(撫順)老人家在我回家後,被馬三家迫害死了。她老人家生前給我留了她兒子的電話,她說,如果我能活著先出去就給她的兒子講一下她被迫害的經歷,不要讓她的兒子相信馬三家的謊言。我回來後,發現那電話號碼缺少一位數,沒有完成她老人家的囑託,難過極了。

我後兩次進到馬三家,那裏嶄新的大樓裏面設施現代而又齊全,警力充足、男女警官搭配有序。裏面像迷宮一樣,天天攻堅戰,夜夜逼「轉化」,法輪功學員被迫害的精神恍惚,晝夜酷刑中的人兩耳被插上mp3大聲聽罵人的話,禁閉室裏的超分貝喇叭非要壓過世界級女高音的詠嘆調,導致我留下了聽到嘈雜超大聲音就崩潰的後遺症。鐵嶺大法弟子王玲被馬三家迫害的一個牙齒都沒有了,崔振環、李春蘭被馬三家迫害的完全成精神病人了。

我所寫出的經歷只是中共迫害我的一部份,還有一部份因為被迫害的嚴重,有一段時間失去了記憶,無法再想起。以上我的敘述可能在時間上和一些細小的部份有些出入,但整體是我真實的親身經歷。

對我經歷不信的人,我想說上一句:你這樣想我理解,因為確實太難相信一個政府會對一個女人能做出這樣的事。只有你自己親身經歷了才會知道,就像在《小鬼頭上的女人》中揭露馬三家的張華女士一樣,她沒有經歷前也有可能不信,我能理解。另外還有一些人在打聽我現在的狀態和傳播我如何如何的,我想說明一下,我走出來說這麼多,為了甚麼呢?為了讓公安局再關注我家人、騷擾我家人嗎?我今天的狀態如何,那不是中共邪黨迫害造成的嗎?我還能活著,這不是奇蹟嗎?

再次謝謝大家。

(全文完)

English Version: http://en.minghui.org/html/articles/2014/1/9/144263.html