吉林市北華大學師範分院教師起訴惡首江澤民

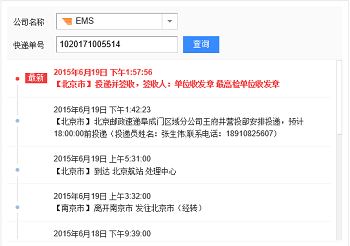

二零一五年六月十七日,吉林市北華大學師範分院教師魏修娟,把起訴和控告江澤民的訴狀用郵政特快專遞(EMS)分別寄給了最高法院和最高檢察院,在網上查詢已經被兩高簽收。

|

|

魏修娟今年45歲,一九九六年開始修煉法輪大法。修煉前,多種疾病纏身,心臟病、子宮功能性流血、嚴重貧血、偏頭痛、氣管炎、膽囊炎、骨質增生等等,疾病的折磨讓她經常出現輕生的念頭。修煉法輪功後,很短時間內所有疾病不翼而飛,身心健康,工作兢兢業業,成績突出,受到學生、同事和領導的好評,是公認的好老師。

可是一九九九年江澤民發動的這場迫害,讓她與家人屢遭魔難。一九九九年依法上訪後,魏修娟被截回,關鐵籠子,站在台上被批鬥,被拘留,被關小號;丈夫同時被批鬥,被關拘留所,一同回家後變成二等公民,在全校教職工面前檢討,被監視、被騷擾。二零一四年八月一日,被警察到家中抄家、抓人,打人、羞辱,導致她休克、血壓升高,被綁架到洗腦班,強制洗腦,八月六日送看守所,在看守所昏死過去,送醫院搶救,保外就醫。丈夫被關在看守所八個多月後,被判三緩五。至今夫婦二人還沒回學校正常上班。

迫害中,最讓她難過的是,她用「真、善、忍」的理念教學生,學生們正直、樂觀、善良,鋪天蓋地的謊言讓學生被矇騙,善良的老師被關進拘留所,讓學生的是非觀、價值觀錯亂,找不到人生方向,世界觀被扭曲。還有曾經受益的親人,在恐怖壓力中,幫助犯罪集團給他們夫婦施加壓力。這場迫害用株連的手法,綁架所有人犯罪、做惡事,做良心的罪人,還不自知,或明知不對而無奈、麻木的做著。

下面是她控告信「事實和理由」陳述的部份:

一、得大法絕處逢生

我從小身體就不好,上大學的時候有了最集中的表現,那時候最折磨我的是每次來例假,第一天痛經,吃甚麼藥都不好使,每次都疼得冷汗直冒,蹲在地上,把著床沿,捂著肚子,折磨得死去活來,整整一天才能過勁。因為例假的事,真是沒少遭罪,十八歲時,因為來例假時累著,流血不止,送去醫院的時候,整個人像麵條一樣,連嘴唇、指甲、眼瞼內都沒有一點血色,完全變成了灰白色,醫生看到我的時候責備家人說再晚來一點命就沒了,輸了一千四百cc血才搶救過來,命保住了,但一直嚴重貧血,身體非常虛弱,從此後每次來例假都很多,有時候甚至動作稍微大一點血馬上就能流到腳脖。

還有心臟不好,大學時經常在班級或寢室暈倒,同學們沒少背我去醫院。人弱的時候誰突然大聲說話或者關一下門,我都能暈過去。因為氣管不好,幾乎每年冬天都要咳嗽幾個月,青黴素過敏,得打紅黴素,五百克的大吊瓶,要打整整一天,整個胳膊都漲得疼,皮膚摸一下都尖銳的疼痛。父親去世後,心絞痛很嚴重,左胸悶痛,對應的左邊的後背還有左胳膊全都絞勁疼,一口氣也上不來。還有膽囊炎,右邊肋骨下悶疼,右邊後背也脹痛,吃一點高蛋白的東西就疼得不得了。右腳還有骨質增生,走不遠的路就很疼。還經常偏頭痛。真的是渾身上下沒有好地方。

丈夫韓永強有乙型肝炎,那時候他骨瘦如柴,肝區經常疼痛,不能幹重活,不能生氣,情緒非常不好,我倆幾乎天天失眠,我們剛剛結婚,都還那麼年輕,想好好讀書,想好好工作,好好生活,可甚麼都無法實現,真的生不如死。

就在這生命的絕望處,經同事介紹,我們開始修煉法輪功。從此奇蹟不斷發生,我學會煉功動作心絞痛就不見了,前胸、後背、胳膊不疼了,呼吸順暢了,走路也不乏力了,晚上也能安穩睡覺了。記憶最深刻的是聽完李洪志師父在廣州的講法第一講,兩個小時的路,我倆走回去的,但一點走路的感覺都沒有,像飄著回去的,一點也沒累,要知道這之前好長時間我連幾分鐘的路都走得很吃力啊!真的體會到了甚麼叫無病一身輕。膽囊炎、氣管炎、骨質增生全好了,來事也正常了。同時丈夫也越來越健壯,紅光滿面,不再有以前的任何病狀,心態特別好。後來醫院檢查一個加號也沒有了,真的是醫學奇蹟,因為肝炎一旦患病就終身攜帶病毒,不可能沒有加號。

從一九九六年我們開始修煉法輪功,十九年來,我們沒吃過藥,沒打過針,沒住過醫院,回頭想想,這個數字的本身對於我倆那樣的身體來說更是奇蹟。

閱讀法輪功著作的過程中,更是明白了很多道理,知道了人為甚麼活著,應該怎樣活著,以前百思不得其解的很多問題都得到了解答,豁然開朗,震撼、感慨無以言表。

真的是「絕處逢生得大法,三生有幸遇恩師。」帶著這種幸福與感恩,我們努力按照按「真、善、忍」的標準做一個好人。在生活中,在工作上,我們都這樣要求自己,在名譽受損的時候,在利益受到傷害的時候,在感情受到衝擊的時候,我們能找自己的不足,為別人著想。生活中親屬間矛盾摩擦很多,我們都能按大法的要求向內找,看自己的不足,善意的理解別人,化解矛盾,與親人和睦相處。夫妻間更能替對方著想,相互體諒,感情越來越好,恩愛有加。父母親人們不再為我們的身體擔心了,都知道大法好。

身體健康了,家庭和美了,我們有了更充沛的精力和熱情投入到工作中,要求自己做一個真正為學生著想的好老師,真心對學生好,一九九七年,我倆代表學校參加全市青年教師基本功大賽,我們不計個人名利,真心想在課堂上讓孩子們有收穫,成績非常好,我倆都名列前茅獲得一等獎。一九九八年,我第一次做班主任,用師父教我的「真、善、忍」的法理要求自己、管理學生,對學生真誠、善良、寬容,用愛心發現他們的優點,鼓勵他們自信,健康成長,從未惡意批評過學生,都是善意的引導、教育,孩子們也充滿了愛心,整個班級每天都洋溢著樂觀向上的氣息,孩子們在相互鼓勵、幫助的溫馨幸福之中快樂成長,能感覺到孩子們對未來充滿了美好的嚮往。那年末我們班被評為綜合先進班,就是管理和學習均是最優秀的,全年段唯一的一個。我深知那是因為我修煉了,身體好了,精力充沛了,又能真心為學生好才做到的。

二、遭迫害身心憔悴

我們正沉浸在幸福之中,噩夢卻已經開始。一九九九年四月二十五日法輪功學員萬人大上訪後,學校領導就找我們談話,讓我們放棄修煉,當時學校的領導、同事都知道我們煉功後身體健康了,也知道我們的業務能力很好,很優秀,所以當時說的時候我能感覺到他們的為難,也都希望這不是真的。

可是一九九九年七月二十二日,江澤民還是動用了全部國家機器開足馬力鋪天蓋地開始給法輪功造謠,極盡污衊之能事,抹黑法輪功,一時間黑雲壓城,恐怖壓抑從各處襲來,學校領導知道我們七月二十二日當天就去了北京,非常緊張,找我們談話,讓我們放棄修煉,把書和資料都交上去,並且要寫揭批。當時我怎麼也想不通,這個國家怎麼了?這個國家的領導人怎麼了?法輪功利國利民啊!對國家對人民百利而無一害啊!

更讓我瞠目結舌的是,經歷過文革的老公公面對每天不斷滾動播出的新聞和一些不讓修煉、必須交書的規定嚇壞了,本來已經開始修煉法輪功並身心受益的他跑到我們家來,逼迫我們把書趕緊交上去,不要再煉了,我們不聽,他就像瘋了一樣,撕毀我們的大法書,一邊罵我們一邊踹毀了很多音象資料。現在說起來,我心裏依然忍不住要流淚。

開學後,學校決定不讓我作班主任了,讓我離開我熱愛的崗位,離開那些愛我的孩子,當時的痛苦可想而知。我們想國家領導人一定是弄錯了,一定是不了解真實情況,作為公民,作為知識份子,我們有權利也有義務為國家,為民族的未來負責啊!所以我們決定再到北京去把法輪功的真實情況反映上去,讓國家領導人了解大法的真相。一九九九年九月六日,我們打算去北京,可是剛走到長春,就被當地派出所和學校的領導給截回來了。當天晚上把我們關進了當地的派出所,把我關在一個一平方米大小的籠子裏,我在水泥地上坐了一宿,第二天上午把我們幾個人拉到一個大禮堂裏,戴著手銬,站在台上被批鬥,下面很多人,其中有學校的同事、領導和學生,高音喇叭裏說了很多污衊大法、污衊師父的話,我們受到了極大的侮辱。接著把我送到越山路拘留所拘留了十五天,由於在拘留所裏堅持煉功,被關進小號一整天。看到管教用帶鋼絲的大本夾子打一個女同修的頭。

十五天後由於堅持修煉又被送到了口前拘留所,到那裏才知道我丈夫直接被關到這裏,在那裏說是辦「學習班」,不轉化就永遠關下去,或送去勞教。在那裏吃的是壞了的玉米麵做的窩窩頭,一個裏面能找到二十幾個黑色帶翅膀的大蟲子,喝的碗底全是泥的白菜湯,一點油看不到。吃這樣的東西出來的時候還和我們要了很多伙食費,具體記不清了。住的是炕,關在裏面的全是同修,人多的時候我們需要顛倒著睡,炕沿邊有兩個一米多高的大塑料桶,是我們大小便用的糞桶,坐上去很硌屁股,而且要當著所有人的面大小便。屋門只有一米高,進出都要九十度彎腰,裏面所有的一切都是對人格的侮辱。在拘留所裏我看到一個叫於樹津的大法弟子被管教用皮帶抽打。

這次非法關押給我的心靈造成了極大的衝擊,最讓我不能釋懷的是,我的學生們,那群可愛的孩子們,在「真、善、忍」的感召下,他們樂觀向上,對生活充滿希望,可是一夜之間,他們善良的老師,按「真、善、忍」做人的好老師卻被關進了監獄,這讓他們的人生觀、世界觀一下子錯亂了,他們開始無所適從,從他們寫給我的信中,我看到的是受傷的心靈,是迷茫,是痛苦,是不解,是心疼,是無奈。我不知道怎樣能讓他們明白,不知道該讓他們做怎樣的選擇,我更加痛苦。

還有我的母親,那個有嚴重心臟病和癲癇病的老人,和我雙腿殘疾的小弟,當他們千里迢迢從外地趕到拘留所看我的時候,母親的呼天搶地,無可奈何地打我耳光的時候,本來母親在我們修煉後已經受益,我們給她讀書,教她動作,她經常犯的癔病再沒發生過,小弟也因為學會打坐,本來彎曲的脊椎都直了,可是在這樣的恐怖氛圍中,面對我們的被迫害,他們真的太難承受了。

一個月後,在各方面的壓力下,糊塗了的我被迫寫了不煉功的保證,回到學校後,領導讓我們在全校教師面前檢討,扣發了我們好幾個月的工資,我覺得作為一個知識分子的我脊梁被打斷了,我在跪著乞討生活,甚至在趴著生活,不敢說真話,不敢面對現實,愧對師父,愧對良心。

儘管這樣,我們的生活也不得安寧,學校領導派人天天看著我們,甚至去街裏洗澡都有人報告給領導,還領著派出所的警察來我家騷擾,假期回老家,居然不顧我老母親每日的擔驚受怕,打電話到我母親那裏,讓老人更加擔心。還有我的那些可愛的學生們,看到他們那迷茫無助的眼神時,我知道我錯了,人間必須有正義和良心,真理是需要堅持的,真相是不應該被掩蓋的。這是一場對道德良知的迫害,是對「真、善、忍」普世價值的踐踏,文革剛剛過去不久,這樣的災難又鋪天蓋地的來了。掙扎了一段日子後,我又爬了起來,我知道按照「真、善、忍」的標準做一個好人沒錯,無論如何要堅持下去。所以在後來的日子裏,我依然堅持按大法的原則面對生活,面對工作。

從二零零零年開始我當班主任所教班級的學生都很淘氣,不好教,可是我用在大法中修出來的寬容原諒他們、理解他們,真心的關愛他們,教育他們,孩子們和我建立了深厚的感情。接高中班班主任的那段日子,一些家長給我送過錢、送過東西,我都因為自己是修煉人拒絕了,告訴家長,我會對每一個孩子都好,不會因為送不送東西而改變。在教高中課不久,我代表學校參加全市高中優質課評比,在全市十九所高中最優秀的教師評選中名列前茅。

可是無論我工作多優秀,多被學生喜愛,只要評優、評先、評聘職稱的時候有人提到我修煉法輪功,就會被拿下來,我們其實已經被當成了二等公民,每天都要面對不一樣的眼神,不理解的、觀望的、嘲笑的、詆毀的、無奈的、惋惜的,我們的內心也常常五味雜陳。還有家人每日的擔驚受怕,還有不斷聽說,曾經的哪個同修怎麼樣了,流離失所的,被迫害致死的,被關進勞教所的,被打傷打殘的等等,更是給了我們很大的壓力。這場迫害把所有的人都綁架在這個鏈條上,張揚出人性當中惡的成分,把人變壞,真的是太邪惡了!

三、破門而入 關洗腦班

可是就這樣的日子也無法長久,二零一四年八月一日上午,我一人在家,七、八個男警察和一個女警破門而入,突然出現在我面前,當時,剛剛洗完澡,只穿一件吊帶睡衣,裏面沒穿內衣的我被驚呆,其中一個警察還沒等我說話,就先給了我一個耳光,把我眼鏡打掉,然後把我按在床上,反背雙手用透明膠帶綁上,我掙扎著坐起來,強烈要求穿上內衣,說了好幾遍,才在一個女警不屑和不耐煩的協助下,艱難穿上。

我問他們是哪裏的,又被打了一個耳光,然後把嘴也用透明膠帶封上,同時那些警察開始在家裏到處亂翻,打人那個警察還挑著我的下巴說:「我經常抓殺人犯,信不信我敲碎你骨頭?」又拿著一本《九評共產黨》指著說:「我今天就讓你看看共產黨的暴政!」接著又把我胳膊上的透明膠帶撕下來,反背著雙手給我戴上了手銬,拖到另一個臥室。

我在恐懼與屈辱中暈倒,後被拖到大廳,極度虛弱無法站立的我,被硬薅頭髮拎起,由兩個警察架著拎下樓,塞進車裏,先拉到465醫院檢查身體,醫院當時的檢查結果,心律不齊,心絞痛,血壓高等,檢查完,把我拉到長江街派出所一個小黑屋裏,銬在鐵椅子上好幾個小時,下午把我送到沙河子曉光村四社一個福利院三樓封閉的樓層裏說是辦「學習班」。

在所謂「學習班」裏,我一直心區疼痛,血壓一度125-195,居高不下,極度虛弱。在那裏專門有一些人圍著我們說一些污衊法輪功的不實之詞,污衊我們的師父,逼迫我們也和他們一樣罵師父,罵大法,威脅我們如果不放棄修煉就被判刑,強迫看污衊大法、污衊師父的錄像,逼迫我寫筆記,寫體會。我被關進洗腦班的時候,得知裏面還關押了一些同修,我知道姓名的有:金豔華、黨淑春、劉英、仇慶挹和我丈夫韓永強,他們幾個都是教師,以及竇翠蘭、朱丕鳳,還有外縣的幾個同修,不知道姓名。這幾個同修我知道金豔華老師曾經癱瘓在床,修煉後痊癒;竇翠蘭曾經被附體折磨很多年,生不如死,得法後完全變成一個健康的人;朱丕鳳曾經是癌症患者,醫院給判了死刑,修大法後痊癒。這些都足以說明大法的超常偉大,其實九九年之前,我知道的這樣的祛病健身的例子太多了。

我在洗腦班艱難度過六天,被送往看守所。在去往看守所的路上,和我丈夫韓永強短暫相遇,得知他的遭遇,八月一號那天,他下樓後直接被綁架,在派出所被關了一宿,第二天送到所謂「學習班」,提審時被刑訊逼供,把點燃的兩支煙塞進他的鼻孔,一直到兩支煙燃燒完。逼迫他放棄修煉,逼迫他寫不煉功保證,還有甚麼決裂書、轉化書、悔過書等等。在「學習班」每個人單獨關在一個屋裏,有一個陪護的人,我們住的屋子裏有監控錄像,一舉一動都被監視,規定陪護的人寸步不離的看著我們,有一次去衛生間回來的路上遇到丈夫,由於我沒有眼鏡,沒看到他,但他卻看到我了,我披散著頭髮,臉色蒼白,走路艱難,極度虛弱,到近前了,他和我打招呼,我才看到他,他關愛痛苦的眼神,現在想起都痛徹心肺,他只問了我一句「你眼鏡呢?」,就被「六一零」的工作人員聽見,大聲呵斥把我們強行驅散。

在進看守所的路上我已經無法行走,警察讓他背著我,在大廳登記的時候,我眼前昏黑,半昏迷狀態躺在他的腿上,就這樣看守所依然決定收監,又讓他背著我往女號送,這個過程對於一個丈夫而言,該是怎樣的折磨啊!他把我放到號裏後就被押走了,在最初他被關到裏面的那段日子,我不知道他該怎麼承受。在女號登記的時候,我再次休克,出現死亡前的徵兆,沒脈搏,汗濕透頭髮,在這種情況下被送往醫院搶救,後被取保候審。給我倆檢查身體收我們將近一千五百元錢,取保收五千元。

我倆被綁架後,親人們聯繫不上,極度恐懼、擔憂,找到我家鑰匙打開房門的時候,被家中慘不忍睹的情形驚呆,屋內狼藉一片,被翻的亂七八糟,紅色的墨水從臥室一直到大廳,乍一看還以為滿地是血跡,親人報警後,告知人被抓起來了,卻不告訴被關在哪裏,親人們千方百計打聽才得知被關在沙河子一個非常偏僻福利院,去送衣服的時候已經四整天過去了,我們倆人在酷暑季節四整天沒換衣服,親人送衣服的時候還遭到「六一零」工作人員的刁難,不說大法不好,不說大法師父不好就不同意把衣服送進去,我們的家人都知道,我倆修煉後身心健康,家人不再為我們的身體擔憂,也都知道大法好,可是在那種情況下,被逼無奈說了違心的話,衣服才送到我倆那裏。見不到我倆,親人們極度痛苦,無計可施。幾天後,又在醫院見到被警察從看守所裏送出來被折磨得奄奄一息的我,親人們失聲痛哭,這樣的遭遇帶給親人的痛苦實在太大了。

經歷了這一番痛苦折磨從死亡線上又重新活下來的我,極度虛弱憔悴,既心疼家人的承受,又惦念被關在看守所裏的丈夫,恐懼、擔憂、思念、心疼各種難過撕咬心靈,就是這樣,派出所、辦案單位、檢察院、法院還總是找我,每次聽到敲門、聽到電話鈴聲都讓我的心無法承受,更不要說去面對他們了,每次都死去活來,更無法面對的是,二零一四年末學校快放假的時候,全系開會,警察當著全系教師的面把我帶走,造成極壞的影響。這樣煎熬了八個半月後,丈夫於二零一五年四月十三日被判三年緩刑五年,走出了看守所。可是,至今我們還未能正常去單位工作。

當時家裏的台式電腦、筆記本電腦、DVD播放器、投影儀、照相機、錄像機、多部手機、打印機還有大法書等都被搜走,搜的時候,沒有清單,沒讓我過目,沒有見證人,更沒有我簽字,是後來找被關押在看守所的丈夫強迫補簽的,現在還有部份東西未返還。

我之所以起訴控告江澤民,不是為我自己,因為我的遭遇只是千千萬萬法輪功修煉者中太普通的一例;起訴江澤民,是為了讓他的謊言全面曝光,從而正本清源,洗刷冤屈,還大法和大法師父公正與清白,同時驅除人們心中被強加的謊言毒素,讓人們正面認識法輪功,讓每個人都能公正的享有法輪大法福澤的機會。願所有善念尚存的人們分清正邪、明辨善惡,給自己和家人選擇一個光明的未來!

因此,起訴罪惡之首江澤民,將法網向這個犯下滔天罪行的惡首收緊,是讓法庭回歸正義、讓善惡有報的天理在人間再現的正義之舉,順天意,應人心,每一個善良的人,都應該加入到這場懲惡揚善的世紀大審判中來。

English Version: http://en.minghui.org/html/articles/2015/7/21/151657.html