吉林女教師劉霞曝光被女子監獄迫害致殘

劉霞,今年六十七歲,退休前在吉林省磐石市第四中學任教。因為母親哮喘病很重,她聽說法輪功能祛病,在一九九八年秋天,母親開始煉功,她也看了大法書,感到《轉法輪》講述的是人們看不到的天理,她特別認同《轉法輪》裏講的真、善、忍是衡量好壞人的唯一標準,也就開始煉法輪功。

被迫害致殘的劉霞近照

可是一九九九年七月二十日江澤民開始迫害法輪功,在二零零一年、二零零二年、二零零四年,劉霞多次被綁架、被非法勞教;二零零八年,被非法判刑七年,在看守所遭到各種各樣的迫害,詳見《吉林退休女教師屢遭酷刑被折磨致殘(圖)》。

二零零九年九月二十八日,被非法判刑七年的劉霞被非法關押到吉林省女子監獄,熬過二千五百多天的折磨。這裏是劉霞自述二零零九年至二零一零年初被吉林省女子監獄二小隊迫害的部份經歷。

一、體罰

坐硬硬的小凳子,從早5點到晚11點,有時要坐到次日凌晨2點,不許動一點,發現有一點動,就突然被狠狠地用腳踹或踢,此時那是一個劇痛,一個驚嚇。長時間的坐,長期的天天坐,屁股起了大泡,腫了起來,也不太疼了,就開始罰站,時間同上。長期的天天站著不允許動一點腳,發現腳動了,就被狠狠地踢踹,同樣是劇痛。天數一多,我的雙腿從上到下腫得很粗,而且逐漸成紫色。大小便也蹲不下,就得撅著。若還不「轉化」,就上床被束縛綁吊。

二、綁吊(束縛)

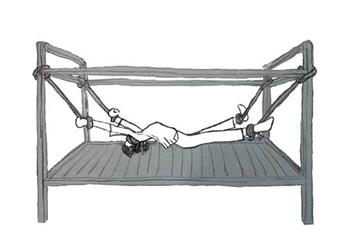

人體的四肢被抻開拽緊,綁吊在上下床的四個柱子上,綁法不同,人體弄到甚麼程度也都不同,姿勢也不同。因為幫教和包夾不斷調走,這個走了那個進來,對我的迫害也是有輕有重。

中共監獄酷刑:抻床 |

一個叫關麗萍的包夾說:「你聽我的話,我甚麼都給你,包括錢和物;不聽我的話,我整死你!」詳細的迫害一件一件太多了,只揭露她叫刑事犯宋潔紅給我上束縛時要求狠狠的拽。她的一句話導致我右臂傷殘,像一隻假臂遊蕩著,五個手指不會動,不會拿勺。夜間翻身時,總得用左手過去把右臂移過來、移過去。即使這樣宋每天仍舊綁吊我的四肢,右臂疼得讓我不是好聲的慘叫著。有一個姓孫的刑事犯過來給我放鬆了一些,使我右臂不那麼劇痛了。

四肢綁在床上有一個多月。右臂傷殘的事楊姓警察也來監舍過問過,摸到我的一隻手冰涼,一隻手熱。楊姓警察將我弄到監獄醫院,王醫生看後問:「是怎麼弄的?」楊姓警察說「上束縛上的。」聽到楊警這麼說話,我認為楊姓警察還是一個誠實的人。醫生說如果是束縛導致的,只有讓她多活動,慢慢恢復。

回來後,因為每天要多活動右臂,床上的束縛迫害結束了。包夾對我說,每天除了活動右臂時刻站著,其它時間要罰坐硬凳子。屁股這頭矮,腳的那邊要高些。宋潔紅白天出工,夜間值班。她值班時也經常不斷地對我發難,整治我。

三、憋尿

二零零九年十一月份,二小隊刑事犯包夾人員張淑傑,因我不配合幫教和電視上的謊言說辭,常常被張毒打,臉上常常是青一塊紫一塊地腫起來。一次,二小隊帶隊楊姓警察問我臉上怎麼整的?孫姓包夾說「她自己碰的。」我馬上糾正說「不對,是張淑傑打的。」楊警沒說話走開了,當時張就在床上倒著睡覺。

張淑傑常常因為我的「不聽話」、不配合「轉化」,動手動腳的迫害我,手段太多了,實在罄竹難書,這裏只寫出一點。張在體罰我坐小凳子期間,強迫我憋屎、憋尿簡直要置人於死地的經歷。

二零零九年十一月、十二月份,因我不認同幫教趙建的謊言說辭,被張淑傑逐漸限制和禁止大小便。有一次,居然達到了17個小時,第二次達到18個小時。可以說當到15個小時左右時,人是怎麼也承受不了被尿憋的痛苦的,就非去不可。我剛站起來走,張像猛虎一樣撲上來,把我按倒,拖拽到旮旯裏擠壓住我的雙手臂與大腿,用一尺寬一尺長兩寸厚道藍色坐墊長時間、反反復復地捂、悶、按壓住我的鼻子和嘴,禁止呼吸。每次都是憋悶得人要死去了,她才突然拿開。剛上來一口氣,她又立刻捂上、按住、悶上,又憋得不行了,她再拿開,而且反反復復三個多小時裏一直在死來活去的折磨迫害。

我頭上、臉上的汗也是一直在流淌,張又順手換來疊厚的毛巾反覆地捂悶。後來又用一條腿的膝蓋頂壓在我的小肚子上,把我擠壓得坐在旮旯裏,拽倒在地上,用腳一下一下地跺著踩我的小肚子,有兩腳下去,把我的尿一股一股跺著踩出來。

每當張在迫害我時,「幫教」趙建(長春參加305插播人之一,被中共洗腦轉化)都看守住監舍的門,不許任何人進入。那天,楊姓警察突然進入監舍,我馬上喊「救命!」楊姓警察轉身出去,接著傳來叫我上樓的喊聲,張這時才把我放了,也跟隨我到了警察室。我搖晃著身體對警察說「請先讓我上廁所。」楊姓警察帶我去了四樓的廁所。

回來後,我把張兩次17、18個小時不讓我去廁所和長時間捂悶我鼻子和臉限制和禁止我呼吸的事詳細講了出來。張就在我身邊,一言不發,室內還有二小隊管事的刑事犯盛麗影在場。當聽說把尿一股股跺踩出來時,楊姓警察說這可不行。回到監舍後,便開始讓我按時去廁所了,但是體罰仍然照舊,暴力也隨時隨處出現。我時時用大法真善忍的法理要求自己,約束自己,不記恨她們,因為她們也是江氏流氓集團謊言的受害者。

四、說實情 被終止妹妹接見

二零一零年一月,過年前,三個妹妹來監獄看我,那天楊姓警察不在,是四小隊警察郭霞帶我去的。從隔著的玻璃,三個妹妹看我的身體狀況,就知道我被打了。拿起電話,一個妹妹開口就問:「你在監獄挨打了吧?」我手指著張淑傑對妹妹們說:「她總打我,」就哭了。老妹當時就與張吵了起來。家屬那邊出來三個男警制止爭吵。一男警說:「監獄裏不存在打人現象。」老妹說:「我姐是不說謊的。」這是我從電話中聽到的聲音,隔著玻璃,我看到三個男警把妹妹們推出接見室,禁止繼續接見。

我和包夾張淑傑走出時,我問她:「我說的是不是實情?我屈賴你了嗎?」張回答:「我不否認我打你的事情。」聽她這麼一說,我覺得張至少是誠實的。回舍的路上,她時時地拽著我,怕我摔倒。因長期體罰和暴力迫害,我的兩腿腫得厲害,隨時可能會倒下。

下午兩點多,監區副隊長倪笑紅叫我上樓,張與我同去,拽著我。到了警察室,倪笑紅一人站在那裏問我:「上午為甚麼在接見室吵了起來?」我告訴了她吵架的緣由,接著又向倪笑紅講了張淑傑長期迫害我的一些事,聽後倪笑紅說:「我要對你說的進行調查。」我想到舍內的人不說實話,就說:「上有天,下有地,中間有良心,我說出的話沒有一句是誣陷她的。」張淑傑一直聽著不說話。倪笑紅看張不反駁是在默認,就說:「監獄裏絕對不允許打人現象存在,為了你好,也為她好,把你兩個分開,同意不同意?」我回答同意。

倪笑紅把張調走了,結束了張淑傑對我的一段苦苦的迫害。事後,楊姓警察很長時間天天到監舍問我「今天有沒有人打你?」我說沒有。可是因為我不轉化、不配合、不認同幫教與包夾人員的說法和要求,迫害也是不斷的。

五、手被打出大血泡

發生在二零一零年四月二十六日上午的迫害使我難忘。這天包夾關麗萍把我左手第一次打出多個血包,第二次,又連續用她的右手啪啪地使勁打我左手,左手背從多個血包打成一個鼓鼓的大血包,我當時就哭出聲來。此時,傳來「打排球的下樓」的喊聲。關走了,她是打排球的,監獄裏就這樣叫她。要知道發球人的手勁是很大的,打人就更疼。

二零一零年四月二十八日,楊姓警察看到我手上的傷情,問我怎麼弄的,我說關麗萍打的,我說我不配合她,她就打我。楊姓警察把關叫到舍內,問「劉霞的手怎麼弄的?」關說「是我摸的。」楊姓警察說:「你摸摸我的手,看看能不能摸成那樣!」關不吱聲,低頭走了。當天下午,叫關麗萍出工了。

關麗萍走後,隊長張淑玲是監區一把手,開始插手「轉化」我的事。

我在二小隊時因不「轉化」,刑事犯對我進行多種體罰,多種暴力手段、酷刑、憋屎憋尿置我於死亡的邊緣。隊長張淑玲和警察郭霞更狠毒的迫害我。張淑玲為了名利,只聽刑事犯包夾人的一面謊言之辭。加上警察郭霞,不管認定死活,只要在她小隊了,沒有不「轉化」的就行。

張淑玲也看出在郭霞監管的四小隊的包夾人有很多「迫害能手」最突出。為了「轉化」我,將郭霞的四小隊的刑事犯包夾人韓麗傑調到二小隊來「轉化」我。

後來在韓的謊言誘騙下,把我調到四小隊「轉化」,但她們都沒有得逞。

我不可能「轉化」,往哪轉化?我不是罪犯,我是大法徒。