暴打、電刑、吊銬……張志芹九年冤獄死裏逃生

這時,警察陳凌華和姚欣進來,把我又拖到會議室,吳偉正在那等著呢,手裏拿著兩塊床板,見到我,掄起床板,不管哪就打,邊打邊叫囂:「今天你不『轉化』,我就把你打到太平房去!」然後像瘋了一樣,又一頓狂打,我被打得昏死了過去。

我在朦朧中,好像聽到有人在喊:「她醒了!她醒了!」我睜開眼,看見三個女刑事犯在我身邊,我自語道:「這是哪裏?」「醫院(撫順市第二醫院),你可醒了,我們把你的(裝老)衣服都帶過來了,連醫生都說,要是第二天不醒,就沒救了!」一個刑事犯說。我說:「法不正過來,我不會死的!」當時掛的滴流,都滴不進去了,很長時間,才滴一下。

我渾身青紫色,不能動彈,連喘口氣都劇痛難忍,吃、喝、拉、撒全靠別人服侍,頭髮成綹成綹往下掉,頭皮疼得不敢碰,頭右上骨都被打塌了,陷進一個坑,耳朵被打聾,腰部疼得不敢動,右腿不能伸直,臉腫得變了形,下身腫得排不出尿來。除了指甲、頭髮稍不疼,渾身哪都疼。幾天後,別人幫翻一下身,都疼得滿身是汗。一位好心的女護士悄悄對我說:「都是內傷,腎打壞了一個!」

──這是二零零二年,法輪功學員張志芹女士被撫順市教養院管理科科長吳偉暴打得昏死過去的情景,經醫院急救,張志芹女士才活了過來。

張志芹 |

張志芹女士,今年五十七歲,撫順市清原縣南口前鎮人,因強身健體學煉法輪功,曾被冤獄九年,二零零一年十月三十日,她在清原敖家堡鄉發大法真相資料,被不明真相的世人誣告,被非法勞教二年,關押在撫順市(武家堡)教養院。二零零九年三月三十一日晚九多點鐘,她在瀋陽市大東區長安小區發大法真相資料時,再次被誣告,又被非法判刑七年,關押遼寧省女子監獄。

下面是張志芹女士自述遭受迫害的經歷。

一、在撫順市武家堡教養院遭受到的迫害

罰站,搧耳光

我被關進一個小屋裏。雙手伸開,面部貼牆而站,不准動。身後站著兩個男刑事犯,上午一班、下午一班、上半夜一班、下半夜一班,輪流看守。動一點,或打個瞌睡,他們就用拳頭打我的後背,或用腳踹。有時累得、睏得不知不覺就倒下了,他們就踹我、打我,把我拽起來,繼續站著。

他們還時不時的說些流氓下流話,還動手動腳的,我就大聲呵斥他們,大喊:「法輪大法好!真善忍好!」他們就捂我的嘴,拽住我的頭髮,猛搧耳光,打得我兩眼冒金星,眼睛腫得只有一條縫,臉都腫得變了形。

每天除了三頓飯,每頓飯只給五、六分鐘蹲著吃,吃得是生不生熟不熟的小窩頭,菜湯(不管吃不吃完就端走了);上午、下午各去一次廁所,其餘時間都這樣一個姿勢站著。站了九天九夜。

電棍電

我們七位不「轉化」的法輪功學員,被集中到一個屋子裏,讓我們蹲下,進來三個手拿電棍的警察,往我們臉上一頓狂電,邊電邊狂喊:「讓你們不轉化!讓你們不轉化!電死你們!電死你們!」有的法輪功學員被電的滿臉起大泡,第二天往下淌水,有的被電得臉變了形。電棍電到我臉上,當時我感到像針扎的一樣刺痛。

酷刑演示:電棍電擊 |

橡膠棒打

後來,一個警察又拿來一個約一尺半長,專門用來打人的帶刺的橡膠棒,看誰不順眼就打誰,我們被迫害了一上午。

笤帚打

我被關進教養院時,帶來一塊手錶,用來看時間,我住在上鋪,被監控發現我有手錶,說我是頭,一位年輕高個男警察來到監室,進來就打我,管我要表,我不給,他就抓住我的頭髮,從上鋪拽到地下,抓起一把笤帚,不分頭腳,一頓瘋打,直到打累才住手。

我被打的渾身是傷,脖子疼了多日。從此,再沒看見這位年輕警察的身影,二十餘天後,這位年輕警察歪個脖子來找我說:「這些天,我難受死了,是不是你發功了?打你遭報應了?我錯了,以後再也不打你了!」我說:「以後不能打法輪功學員,他們都是好人!」過了兩天,他又見到我說:「我好了,真靈呀!」以後再也不打法輪功學員了。

關小號 暴曬

為反迫害,拒絕「轉化」,我多次絕食,也多次被關小號。所謂的「小號」就是約有兩平方米多或四塊地磚大小的屋子,水泥地面。裏面甚麼都沒有,吃、喝、啦、撒全在裏面,冬天寒冷,夏天潮濕悶熱。

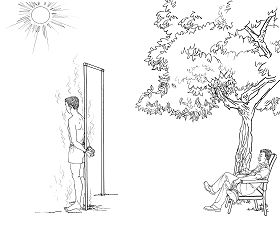

有一次,我被關進去,不讓上廁所,我把小便便在了褲子裏,不讓換。身上生了疥瘡,奇癢無比,很多同修也都生了疥瘡,後來,教養院強行讓我們脫光衣服,在外面暴曬,一曬就是幾個小時,有的曬得昏倒過去。

示意圖:烈日下暴曬折磨 |

暴打

二零零二年元旦,我已絕食反迫害半個月了,瘦得皮包骨。(文章開頭所述)我被撫順市教養院管理科科長吳偉暴打得昏死過去,經醫院急救,才活了過來。一位好心的女護士悄悄對我說:「都是內傷,腎打壞了一個!」(詳情只能查閱病例了)

當時,我又聽到監視的警察在門後議論說:「夠狠的,一個腎值多少錢呀!如果家屬知道告他(吳偉),烏紗帽就得掉!」

每分每秒對我來說都是那麼的漫長,我的承受力已到了極限,實在遭不起這個罪,我想到了死。有一次,我拔掉了輸液針頭,被來醫院的劉寶才(教養院的一個小頭目)發現,穿著皮鞋上來就是一腳,踢得我滿臉是血(以前,我看經文被發現,也是他把我踢得滿臉是血,用電棍電我、打我),嘴裏罵道:「你想找死!」

一個月後,吳偉來到病房,內疚的對我說:「那天,喝點酒,打得過分了點,你恨我不?」我說:「不恨,以後不能打法輪功學員了……」

我癱在床上半年多,半年後,我才能在兩人的攙扶下,下床大小便,走路身體佝僂著,不敢直腰,右腿不能伸直疼痛難忍,膝蓋後面的大筋被打壞了,只能用腳尖點地。

二、在瀋陽馬三家教養院遭受到的迫害

我還在住院治療中,撫順教養院宣布解體。把我強行送到瀋陽馬三家教養院。

吊銬

剛到馬三家,遭到「圍攻」。一個邪悟者為了減刑,帶著十餘人來「轉化」我,散布邪惡言論,我不聽他們的,他們就打我,也沒達到目的,就向獄警打小彙報給我上刑。

酷刑演示:吊銬 |

他們把我兩手銬起來吊在廁所的管子上,只有吃飯時才把我放下來,銬了半個月,我仍不妥協,手腕都被銬爛了,他們才把我放下來。

酷刑演示:「球」形捆綁 |

他們又把我雙腿盤上、雙手背在後面,把腿、胳膊、手都用繩子綁起來,坐在濕漉漉的廁所瓷磚地上。劇痛的腰,哪能坐的了,我被綁著的兩腿翹了起來,身子歪倒在地上,汗水濕了一地。綁了三天三夜,他們看我這個樣子,繼續下去,會出人命的,就把我送到了一張床上,我徹夜難眠,腰疼得的我第一次大叫。他們把我送到醫務室,拿點膏藥之類的藥品,我給扔掉了,他們說我找死,把我又打一頓,電棍又電了一陣。

電刑

一次,撫順來了五個管教人員,對堅定的法輪功學員強行「轉化」。他們把我帶到一個有多種刑具的屋子裏,一個胖一點的警察對我說:「你要能過了這關,你就是你師父的好弟子!」

他們叫我站在一個略大於像人體電子稱的上面,通上電後,全身麻痛,我下來後,沒啥事!

他們又讓我坐在一個大鐵椅子上,把手、腳用鐵環固定住,再把身上攬一道繩子,通上電後,那鬧心的疼痛,無法用語言形容,我的身體直往上蹦,我依然一聲不吭,不知過了多長時間,把我放下來時,我一下就癱在了地上。他們敬佩的說:「你真有剛,你是師父的好弟子。」

這期間,一直不讓家屬會見,我的弟弟,從真相小冊子上看到了我被迫害的情況,拿著小冊子去找他姐夫說:「我姐不死,也是個植物人!」

度日如年的兩年勞教終於到期了,女兒見到我已認不出我了,我目光呆滯,反應遲鈍,耳朵還有些聾,瘦得脫了像,女兒摟著我,就哭個不停。丈夫見到我,放聲大哭,我還是佝僂著腰,步履蹣跚。

三、被瀋陽市大東區長安小區警察暴打

二零零九年三月三十一日晚九點多鐘,我在瀋陽市大東區長安小區發真相資料,遭小區一老太太惡告,被小區一警察跟上來,當時,我背個書包,還有幾本真相資料沒發完,他要翻我包,我不給,他就搶我書包,撕扯了一會兒,我就跑,剛跑到樓下,他一下把我推倒,我的左膝蓋狠狠的跪在地上(至今,還留著疤痕),他把我按倒在地上,就是一頓不停的暴打,還用手機猛砸我的頭,砸得我暈頭轉向,頭覺得很大很大,我雙手抱頭高喊:「法輪大法好!法輪大法好……」,引來很多圍觀的人。

一對老年夫婦正好經過這裏,老阿姨急忙上前阻止說:「可不能這麼打你媳婦!」「她不是我媳婦,她是法輪功(學員)!」警察說。老阿姨又說:「法輪功(學員)是好人,把她放了,積點兒德吧!」他根本不聽,還邊打邊對我說:「你要通知家人,送來五萬元,就放了你!」我說:「沒有錢!」

圍觀的人越來越多,一位善良男士,上來一把摟住這個警察,我藉機向前就跑,他一邊對這位善良男士大聲吼道:「不要妨礙我公務。」一邊又來追我,我沒跑多遠,就被他抓住,又是一頓暴打,他踩住我的頭,讓圍觀的群眾按他給的號碼打電話叫警車來,誰也沒有搭理他,後來,一個小學生幫打了電話,來警車把我綁架到大東區小東門派出所。

四、在瀋陽市大東區小東門派出所遭迫害 被非法判刑七年

一到大東區小東門派出所,警察就開始非法審訊我,問我資料哪來的?和誰聯繫等等,我拒絕一切回答,後來,他們把屋裏一大堆真相資料,有光盤,小冊子,傳單等,幾千份,都算在我身上。

他們就開始打我、電我。有個叫於陽的警察,手裏拿了一本雜誌,往我臉上啪啪一頓猛抽,然後,把我雙手銬起來,吊在一個鐵籠子裏,三天三夜。這期間,還有警察把手伸進來,搧我耳光或打我幾下。四月二日,我被警察王建東、李志江等人劫持到瀋陽市看守所。

第二天,我滿臉起了大水泡,頭腫得很大,眼睛只有一條縫,視線模模糊糊的。看守所的一個獄警說:「如果昨天你這個樣子,我們這不會收的。」

歷經四個月的煎熬後,六月二十六日下午三點,我被大東區法院非法庭審。在法庭上,我講了很多真相,告訴他們修煉法輪功無罪,被謊言、利益迷惑的法官,不但聽不進去勸告,還說我態度不好,當庭宣非法判七年,庭長:金成銳;主審法官:徐芳。

五、在遼寧省女子監獄遭到關小號、做奴工等迫害

一到遼寧省女子監獄,一個矮個子模樣的女隊長,讓我寫「不煉的保證書」,我不寫,就把我送進一個專門用來迫害法輪功學員的小屋子裏,罰站、罰蹲、讓我騎在一個約一巴掌長,三寸寬的小木凳子上,這個小小不起眼的凳子,坐時間長了,能把屁股坐爛。

中共刑具:強迫法輪功學員坐的小凳 |

也是白天、晚上有人看守,不讓睡覺。有時,看守人員晚上睡著了,我也跟著睡一會,被發現,就把我打醒,關了近三個月,我還是不轉化,他們就把我送到車間,不管了,願意幹活就幹,不幹也不管了。

我看到被違心「轉化」的法輪功學員做奴工很苦,完不成任務就挨打。開始我就主動幫她們幹點,畫過衣服樣,糊過手工藝品,扒過大蒜、玉米等……後來,也給我分派活了。

二零一六年刑滿回家,因我的丈夫擔驚受怕,離我而去,而我又再次被非法判刑,生死難料,原本健康的母親著急上火,在我還有半年冤獄期時,就離開了人世。父親告訴我說:「你母親天天坐在村頭的一個大石頭上,望著過往的人群,盼你回來,你母親死時眼睛都沒閉上。」

因心中堅信大法,我才走過了那段地獄般的艱難歲月,回家後,學法煉功不久,就恢復了健康,我伺候父親一年後,父親也去世了。

弟弟家裏有三十多畝地,去年,從春種到秋收,我一直跟著幹下來,一百多斤的玉米棒袋子,我都能輕鬆的裝卸車裏,妹妹根本都拿不動,連大哥都敬佩我。今年,弟弟在外地打工,春種時沒有回來,雇了兩個人,我一直跟著幹了近一個月。

誰好?誰壞?誰正?誰邪?自見分曉。真心希望,至今還在參與迫害法輪功的人,趕緊了解了解法輪功真相,立刻停止迫害法輪功,善待法輪功學員,同時搜集他人迫害法輪功證據,將功補過,選擇一個好未來。

English Version: http://en.minghui.org/html/articles/2019/8/20/178968.html