慘遭酷刑 遼寧李洪成控告元凶

二零一五年七月二十九日,李洪成向最高檢察院和法院控告帶來這場災難的元凶江澤民。李洪成說:「十幾年了,家不像家。我遭迫害的經歷,一回想起來,我有些顫抖。」

李洪成,家住凌海市余積鎮余西村,一九九五年十月開始修煉法輪大法。修煉前,李洪成多種疾病纏身:腰疼、腿疼、脫肛、胃病、皮膚病等,還有附體。病魔每時每刻都在折磨著他,成天吃藥、打針,甚麼活也幹不動,幾乎失去了勞動能力。最頑固的是皮膚病,每天晚上都鑽心的癢痛,整夜難以入睡,受盡煎熬。修煉後不長時間,李洪成一身的病都好了,精力充沛、健康快樂、平和,心靈不斷得到淨化。

李洪成按照「真、善、忍」標準要求自己,做一個真正的好人,更好的人。過去,他為了自己的利益幹了很多壞事,打架、罵人是家常便飯。修煉大法後,不打架、不罵人了,也不賭錢了。做買賣時,誰要多給了錢,李洪成都給送回去。對以前打過的人,李洪成主動上門賠禮認錯;村上有義務工幹活,主動去幹。過去村上各種負擔錢,村長不敢到他家來要,如今李洪成主動送上門。村幹部笑著說:「這回李洪成可真的變了,法輪大法可真神了,能把這麼一個『棍』變得這麼好。」鄰里間關係也和諧了,夫妻也和睦了,大法使李洪成身心得以淨化,他逢人便說:「喜得法輪大法,三生有幸!」

下面是李洪成在他的《刑事控告書》講述的遭受中共迫害的事實。

一、在拘留所遭受的迫害

1.長時間遭惡警毆打

然而,這麼好的功法卻遭到江澤民的誣蔑、迫害。我懷著對政府的充份信任,向國家領導人反映一下法輪功的真實情況和自己幾年來的修煉體會。二零零零年二月四日,我來到了北京天安門廣場,打出「法輪大法好」的橫幅,這時不知來了多少警察和警車,他們像瘋了一樣,不由分說、不分頭腳,把我按倒在地,拳打腳踢,揪頭髮、踢肚子,將我打昏過去了。之後他們把我抬上車拉到前門派出所,在那裏被關了一天一夜,不給吃、不給喝,我只要學法煉功,武警就用板凳腿打我,我被打得慘不忍睹。

二月六日,又把我從北京押送回凌海(當地)公安局。從北京到凌海,一路上一直打我。到了凌海公安局後,上來一幫警察打我,打昏死過去,就用涼水潑,醒來後,還繼續打。就這樣,也不知道打我多長時間了,我已經失去記憶。

酷刑演示:毒打 |

隨後我被非法關押到凌海市拘留所。第一天,凌海市刑警隊的警察把我帶到一個房間,毒打我一頓,說我是進京的頭兒,進京都是我發動的。第二天,當地派出所教導員靳某、秦雷等三名警察,都非常兇狠,他們把我打昏了才罷手。第三天,警察又把我提出去,這時我連走路都困難了,就用人架著,把我架到一個地方。警察叫我給他們跪下,我說:「你們配我跪嗎?我只能跪我師父一個人」。他們聽後把我按倒在地,臉朝下,趴在地上,我就是不跪。他們一個人踩著我的腰,剩下的四個人打我,用鐵鍬把往我的大腿肚子上打,一個警察打一條腿,前邊還有一個警察用煙頭兒燒我脖子,還有一個警察拿木棒兒敲我腦袋,拿針扎腦袋,五個人都沒閒著。

打了大約半個小時後,警察就在我的腿上,被打過的地方用皮鞋踩,踩完之後,繼續打,再次打在傷口上,比第一次更痛苦。我對他們說:你們不要這樣對待我。他們不僅不聽,而且看打不起作用,就扒下我的鞋,脫下襪子,拿出一把小刀來,一個警察扳著我的腳,一個警察拿著刀刮我的腳心。另一個警察拿煙頭燒我的脖子,又用針扎我腦袋。還拿著木棒砸我的頭,我渾身被他們打的遍體鱗傷。

2.「滾肋板兒」酷刑

打了一個多小時,一個警察頭兒說:換招兒。警察們把我扶坐起來,我的腿根本就不聽使喚了,腫得很粗,皮膚成紫黑色。警察們把我的手反銬起來,把我的棉衣服撩起來。一個警察拿出一把螺絲刀,另一個警察拿出一個打火機,刮我的肋扇兒,警察說:「這叫滾肋板兒」。這是最難受的一個刑罰。大約有二十分鐘吧,有一個警察說:「算了,就這樣吧!看你下次還進京不進京了,不這樣收拾你,你還去。」

警察打完之後,我回房間時腿根本走不了路兒了,就像不是我的腿一樣。兩個被拘留的刑事犯把我抬到了警車上,送到了凌海市看守所。看守所裏的牢頭,對我說:「你犯了甚麼法,把你打成這樣啊?」我說:「我沒犯法,我到北京上訪,就把我打成這樣。」牢頭說:「殺人犯、搶劫犯都沒打成這樣,咋把煉法輪功的打成這樣呢?」晚上,我煉功的時候,警察使勁踢鐵門,讓這屋的犯人和牢頭睡不好覺,讓全屋的人來打我。牢頭拿著鞋對著我的臉使勁打,我坐那兒紋絲不動。怎麼打,我就是不動。牢頭打過我三次,就不打了,他說:「你煉吧!我不打你了。咱倆兒一無仇二無恨,你法輪功不是壞人,我不忍心打你,上北京你都敢去,你不就因為這個來的嗎?從今往後你就給我煉,這屋我說了算,警察踢門就踢門,他不嫌腳疼他就踢吧。」

酷刑演示:鞋底打臉 |

二、非法勞教:錦州教養院的迫害

二零零零年三月十六日,我在看守所被非法關押了四十多天後,被非法勞教三年送到錦州市勞動教養院繼續迫害。我去錦州教養院第一天,警察馮子賓說:這是教養院,過去叫強勞,就是強制勞動,不認罪也好,認罪也好,我們這兒屬於接收。我不管你違法不違法,到我們這兒就得聽我們隊長的,不准煉功。說完就問:今天誰煉功,舉手,我就舉手了。結果晚上睡覺時三個人看著我,他們不睡覺就瞪眼瞅著我:我想煉功,想起來都不讓起來。

第二天早上,我被分到一大隊。三月末的一天晚上,我煉功,被「四防」(幫助警察管理犯人的犯人)打昏在地。我醒來對警察說:他們打我。警察說:為啥打你呀,你是不是煉功來著?我說:「煉功就應該打呀,教養院不是不許打人嗎?」警察說:「得看對誰來說,你不聽話就打你。」

四月的一天我煉功,牢頭用被子把我的頭包在被子裏,腳在外邊,拿來電棍電我的腳心。棉被纏住我的頭,喘不過氣來,電了半個小時後,我就昏昏沉沉地甚麼也不知道了,也不知電了多長時間,當我醒來時,被子已經拿開了。「四防」對我說:今天晚上還煉不煉?我說煉。「四防」掄起拳頭向我的臉上打來,一打就是十幾下,瞬間,血從嘴角流下來,臉也腫了,牙也活動了,我說:你打人犯法。「四防」說:今天晚上再煉功,用鍋把你煎了。還告訴全屋的人說:今天晚上誰看著李洪成煉功不管的話,我就打誰。我到一大隊四天就被打了七次。

也是四月的一天,我抵制超負荷奴役,我跟警察說:我沒犯罪不應該幹犯人的活。結果下午被送進了「小號」。小號高二米、寬零點六米、長二米左右,小號裏邊又黑又髒,又潮濕。「四防」劉東、王啟東、另外還有一個犯人,日夜輪班看著。我在小號裏面整整被關了十天十夜,不給行李,只能睡在地板上。「四防」劉東說:就凍你,看你還幹活不幹活,看你還煉不煉了。我說不管你們怎樣對我,我就是煉。

還有一次我煉功,「四防」劉東揪住我的頭,用大拇指頂住我的眼睛,往裏邊摁,摁了五、六次,之後又用煙燒我的手指甲兒。我照樣煉功根本沒動,劉東就攥住我的小便處,使勁攥。以後再煉功「四防」劉東採用「新招」折磨我。我煉功的時候,劉東用一個鐵鉤子(鐵鉤子的鐵筋有大拇指粗細,上面綁根木棒兒,木棒能有兩米長)砍我的腳,我一直堅持煉。「四防」又往我的小便上砍,兩個四防犯人一邊砍還一邊說:叫他明天撒不下尿來,叫他煉,看他煉不煉。

我因為煉功一直被關小號。一個月後,我抵制迫害拒絕穿號服──紅馬甲。正好警察顧某拿著電棍查小號,看我沒穿馬甲,就讓我把馬甲穿上。我不穿。他就用電棍打我,把我打倒,之後帶到辦公室,交給大隊長韓立華。韓立華問我:為啥你不穿?我說:我沒違法。韓說:你沒違法為甚麼到教養院來呢?我說:判錯了,我不應該來,是強制我來的。韓說:你不是上北京來的嗎?我說:上北京不違法呀?難道中國人不許上北京去嗎?韓說:你不是上訪去了嗎?我說:上訪是每個公民的合法權利,是憲法賦予我的權利。韓說:你不是法輪功嗎?我說:憲法上也沒規定法輪功不許上訪啊,我說句真話就違法嗎?還判三年勞教!這時警察就強制給我穿,我就脫。院長下令:今兒個不穿馬甲就用電棍電他。大隊長韓立華叫來九個「四防」勞教犯人,把我的上衣扒光,鞋扒掉,只穿一個褲衩,站在水泥地上,地上還倒了一盆涼水,四防班長焦寶民和警察拿來電棍開始用電棍電我,十多分鐘後我就開始煉動功,煉完動功就煉靜功,不知道有多長時間了,電棍換了好幾次。一警察進來說:把他架起來,反銬上,我被帶到小號。

酷刑演示:電棍電擊 |

從那之後,大隊長讓「四防」三個人一班兒,共分四個班看著我,走到哪他們就把錄音機提到哪兒,放到最大音量,播放著攻擊法輪大法的錄音,就連中午吃飯的時間都得放,整個走廊都能聽得見。四防們說:你要慈悲就把馬甲穿上,叫我們都能睡好覺,不是說你們心好嗎?我說:也不是我不讓你們睡覺的,這不是警察叫放的錄音嗎?跟我有甚麼關係?一警察跟我講:你看都因為你吧,我睡不了覺,我還有心臟病,我還得吃藥等等。我說:這不是院長下的命令嗎?他們見精神洗腦和株連也不行,就說我不是法輪大法弟子,說我不幹活兒是反改造分子。司法局的天天找我談話,威脅我說:你要是這樣下去以後就批捕你,給你判刑,你這是屬於反改造分子,把你甩走(異地教養)。我說:我根本就沒犯法。

後來,警察又五天五夜不讓我睡覺,剛一打瞌睡,「四防」就往鼻子裏邊插笤帚糜子或插到耳朵裏去,就是不讓我睡覺,一閉眼就捅我。直到五天後才讓我睡覺。最後院長威脅我說:省裏邊天天問,你要再不穿馬甲就給你做一個鐵馬甲穿上。我說做鐵馬甲我也不穿。

我在錦州教養院裏基本是天天挨打。有一次,有兩個「四防」,一個叫王殿武,一個高某說法輪功欠打,對他們太手軟了。我就跟他們講道理,結果遭到他們的毒打。我就把這事告訴了隊長。回來「四防」就說:我打你,你告訴隊長,結果另一個「四防」又打了我一頓。隊長也不管。這一天我挨了四頓毒打,肋骨被打折了。

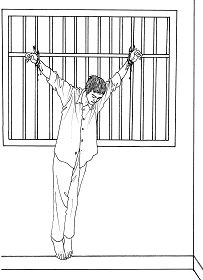

中共酷刑示意圖:吊銬 |

第二天,我腰直不起來了,也坐不起來了,警察不但不懲罰打人兇手,還把我吊起來,整整吊了一天,正吊著的時候,副院長金福利來了,我就把被打的經過跟他講了一遍,他甚麼也沒說走了。吊一天下來,我走路都走不了了,兩個胳膊已經沒有甚麼知覺了,就好像別人的胳膊一樣。腿也不好使,腰像折了一樣。功友扶著我上廁所。警察顧某說:他是裝的,不許扶,叫他自己走。結果我摔倒在廁所裏。就這樣還強迫我坐小板凳,坐不住用兩個人扶著坐。

從此以後我就一直被關在小號裏。我累計蹲小號一百二十天,嚴管一個月,從早五點到晚十點,除了上廁所、吃飯可以動,其它時間不讓動,有時我拒絕坐板凳,警察就把我吊起來,腳尖著地,每次吊二小時休息十分鐘後再吊,一天累計吊十小時。

二零零零年九月下旬,我被調到二大隊。我抵制迫害拒絕參加勞動。有一個犯人叫朱華光,他精神不正常,警察楊庭倫指使朱華光看著我。我煉功的時候朱華光用三角帶往我身上、臉上、頭上猛打,拳打腳踢。朱華光是個理智不健全的人,身體很髒,還有一種怪病,嘴上生一圈黃瘡,除了膿就是血。警察楊庭倫看我不怕打,就叫朱光華和我親嘴,讓朱光華把病傳染給我。那時我被迫害的腰痛的很厲害,直不起腰來,渾身一點力氣也沒有。朱華光就把我摁在地上,嘴對嘴親我,大隊長馬勇又命令朱華光把舌頭伸到我嘴裏。無論白天晚上包括睡覺,朱光華都在我身邊,一煉功,他就跟我親嘴。結果沒過一個星期朱光華嘴上一圈瘡全好了。以後我再煉功,警察們就打我,我在二大隊整整被迫害了一個月。

三、非法勞教:盤錦市教養院的迫害

二零零零年十月,我被轉到盤錦市教養院。到盤錦教養院,我上樓時行李都拿不動,還得用人攙著。盤錦教養院大隊長偽善地對我說:「老李呀,我對你這麼好,你還煉下去嗎?你一點不動心嗎」?他還叫我跟他一起吃飯。我說:我不吃,我不可能放棄法輪大法。他們看軟的不行就來硬的。警察劉大漢把我帶到值班室,問我到底穿不穿馬甲?我說不穿,劉大漢就掄起拳頭打我兩腮。打了幾拳之後,我就開始煉功。我的嘴唇被打個窟窿,從那個窟窿往外淌血,我的棉襖上全是血。

有一次盤錦教養院院長叫大隊長把我帶到醫院檢查身體,說我有肺結核,強迫我吃藥。我說我沒病。第三次,說我肺子有窟窿了,要給我灌藥,強迫我治療,我不配合。我說:你們要硬給我灌,要灌出事來,我就告你們。就沒給我灌。二零零零年十一月二十一日,我被錦州教養院接回保外就醫。

二零零四年的七月二日,錦州興隆派出所警察把我綁架了,直接綁架到勞教所,又由勞教所轉押到錦州太和區拘留所。我絕食抗議十三天,被折磨的奄奄一息後,他們怕擔責任,把我放回家了。

二零零五年六月二十三日上午八點多鐘,我開三輪車去八角台集,途中遇一便衣楊某(新調的指導員,當時不知是便衣)打車說去興隆電廠北門,到後卻不下車,又謊說去電廠幼兒園(其實對門就是錦州市太和區興隆派出所),剛到幼兒園門口從對門派出所出來一名姓吳的惡警二話沒說將我強行綁架到派出所,九點多鐘送往錦州教養院。我強烈抗議他們對我的非法迫害,六月二十八日上午我回到了家中。

我是個最普通的一個農民,只為祛病健身,只為做好人,就招來江澤民一夥最殘忍的、最惡毒的殘酷迫害。十幾年的迫害中,由於我在大法中受益,我的命是大法給的,我的家是大法給的,始終堅持我的信仰。我被非法勞動教養的期間,我妻子也同時遭迫害,被送馬三家勞動教養院勞教一年。家裏只剩下孩子,淒慘可想而知。家破了,人也九死一生。十幾年了,家不像家。我遭迫害的經歷,一回想起來,我有些顫抖。

English Version: http://en.minghui.org/html/articles/2015/11/23/153782.html