從中共勞教所到德國集中營

永不忘記

柏林的聞名不僅因為它是德國的首都,更因為這裏沉積了許多的歷史故事,她猶如一個久經滄桑的老者,張開她熱情的雙臂,讓來自世界各地的遊客流連忘返。

載有五十名德國人加上我這個唯一中國人的旅行巴士穿梭在市區中,從柏林牆到空中橋樑紀念館,從帝國大廈的穹形圓頂到歐洲猶太人大屠殺紀念碑群。每一站都有一段正義和邪惡較量的驚心動魄的故事。或許因為年齡漸長,對人生的感悟逐漸增多的緣故,我對歷史的興趣也漸漸濃厚,俗話說:「以史為鑑 可知興衰。」和柏林聯繫最緊密的一段歷史就是發生在八十年前,持續十二年的第二次世界大戰。每一個歷史遺蹟和來到這裏的人們都在見證著二戰後的經典誓言「永不忘記」。

噩夢驚醒

Berlin-Schoeneweide柏林「遜納外德」納粹強制勞動集中營紀念館十三號營房 |

離開柏林前我們來到位於柏林東南角Bezirk Treptow-Koepenick城區的Berlin-Schoeneweide柏林「遜納外德」納粹強制勞動集中營紀念館。走入集中營,又回到了那戰火紛飛的年代,這裏沒有電影中的虛構,一切都是真實的當年集中營的再現。

集中營佔地三點三公頃(三個足球場大),是當時帝國裝備部部長阿爾伯特﹒斯佩爾帶頭制定的集中營計劃GBI -營區75/76(一個準備關押二千一百六十名犯人的計劃)的一部份,是柏林周圍三千個集中營的一個。為了配合納粹建立未來德意志帝國的需求,納粹在歐洲範圍建立了最大的強制勞動系統。從一九三八年到一九四五年,有二十多國家共一千一百~一千二百萬人被強迫為德意志帝國無償勞動。

戰後,隨著以充滿了殺戮和血腥的帝國之夢的隕落,涉及強制勞動系統的人員遭到了嚴厲的懲罰。紐倫堡審判中,即便阿爾伯特﹒斯佩爾一直後悔對自己的罪行清醒的太晚,但仍被定為一級戰犯,因反人道罪和戰爭罪被判刑二十年。阿爾伯特﹒斯佩爾和被稱為「有史以來最大的劊子手」的內政部長海因裏希﹒希姆萊曾在戰俘營和集中營等事件中扮演了極不光彩的角色,他們逼迫大量的戰俘和猶太人等在極其惡劣的勞動條件下從事非人的重體力勞動。

集中營區由十三個簡易石頭營房組成,關押了四百多個犯人,多數是意大利的戰俘,還有一些是平民犯人,沒有工作能力的被挑選出來並殺掉,剩下的人被強迫從事和軍事工業相關的勞動。一九四五年有二百名來自波蘭、比利時和法國的女犯人被送到這裏,為Petrix電池工廠、帝國鐵路維修、Pierburg精密鋼材拉絲廠和鋼材批發公司工作。

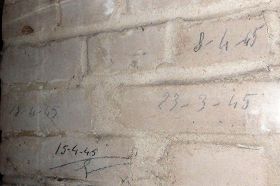

柏林遜納外德納粹強制勞動集中營紀念館十三號營房裏留下強制勞動者的筆跡 |

第十三號營房是GBI -營區75/76計劃中最早被建造的營房,建立於一九四三年,是犯人的生活區,有十個簡單的房間,營房的二分之一是防空地下室。黑暗的營房的牆壁是裸露的磚塊,我用眼睛觸摸著每一個房間,宿舍、洗漱間、廁所。斑駁的牆面,空蕩蕩的屋子撲面而來的全是疲倦、絕望、壓抑和無奈。歷史雖然過去了七十年,但是感受依然那麼清晰。

「我們不能去任何地方,兩排帶鉤子的鐵絲網把我們圍起來,非常高。」 「冬天經常缺少煤炭,十二小時工作,只有週日休息,但是這天也一樣被限制自由。」 「自由時間,我們在宿舍洗漱、縫補衣裳和寫信。」「六個人住的房間住了十六個人,最後住到了二十二人。每個人床頭有個小櫃子,草墊子還有令人作嘔的毯子。」 「我們除了可以工作,沒有任何用處,我很年輕,我感到非常想家,對任何事情都感到反感。」

我腳步停下來,用手慢慢撫摸著每一塊冰冷的磚塊,一串串刻字映入我的眼簾,一九四五年二月二十三日,一九四五年四月八日。還有一些豎著的線條,那是在計算自己失去自由的日子嗎?這些似乎用煤塊寫出來的黑色的符號一下觸動了我,我的心在顫抖,淚水忽然模糊了我的雙眼,記憶的閘門就像開了閘的洪水溢了出來,往日的一幕幕又呈現在眼前,揮之不去,記憶猶新,酸甜苦辣湧上心頭,百感交集,這一切和我曾經的經歷是多麼的相似啊!

我曾經的噩夢

時空突然進入到本世紀初,二零零一年,那裏不是德國,而是中國,中共統治下的中國,是一個沒有信仰自由、法律失衡、勞教所裏暴力泛濫、人權極度缺失的國度。那裏每一個情節都不是小說,不是電影故事,而是真實的存在。

二零零一年大連的夏天酷暑難耐、熱浪滔天,我被電棍酷刑五個小時後,和十多名法輪功學員被關在大連市勞教所的嚴管班,由於我們都拒絕放棄以「真、善、忍」為原則的法輪功,我們的伙食也是最差的,窩頭加菜湯扔給今天的狗都不屑一顧,卻是我們的一日三餐。這個屋子即是我們吃飯的地方,又是睡覺和工作的地方,有的時候還是我們大便的地方。被關在嚴管班的法輪功學員上廁所是有固定時間的,要趕上廁所裏沒有其他班級的人才可以,我們班的人也要一個一個的去,而且要在看管人員的全程監控下完成。

每天早餐後就是一天十五個小時的工作,我們每個人身邊一天的工作量是兩個大箱子,共八十公斤的二極管。每天要重複上萬遍一樣的動作就是,左手從箱子裏抓一把二極管撒在桌子上的膠皮,右手拿著一個硬膠皮在桌子上搓,直到把彎曲的二極管搓直,放到身體右面的箱子裏。二極管就如計算時間的沙漏,從左面的箱子,經過我的加工,再撒到右面的箱子裏,直到它滿滿的為止。除了準時吃飯和六小時的睡眠是為了我們可以繼續工作,我們都在工作,我們一分錢都得不到。這麼說也不完全是,因為如果不能及時完成任務或者拒絕勞動,我們還會得到一樣東西,那就是牢頭的責罵和警察的酷刑折磨,那種酷刑折磨是歇斯底裏的。舉個例子,一次一個叫王軍的警察用電棍電法輪功學員,他按動電棍按鈕的拇指都按出了水泡,可想而知,那有多麼的恐怖。這裏的打手都是從各個大隊挑出來的出手很重的人組成的,一巴掌可以把站立的人打倒的那種。剛進勞教所的人都要在五大隊接受規章制度的學習,一次關押法輪功學員的男隊惡警隊長喬威去那裏召集打手,一個犯人去應試,第一個問題就是:「你打人狠不狠?」這個犯人由於不符合標準被刷了下來。

酷刑演示:電棍電擊 |

有一天,我正幹活呢,突然被叫到辦公室。在去的路上我還有點高興,因為我家人說過幾天要來看我。我剛站到辦公室的桌子旁,兩個犯人突然從後面將我按倒在地,迅速的給我銬上背銬,另外的犯人已經將我的行李──骯髒的被褥裝到塑料袋裏,我不知道要發生甚麼事。我迅速被拉到勞教所大樓的門前,操場上已經布滿了警察,黑壓壓一片。二十名法輪功學員和我一樣,背銬站立,兩邊兩個犯人每個人一手緊緊的按著我的肩膀,一手抓著我的手腕。足有上百人,這是幹甚麼呀?這麼大陣勢?是要開甚麼審判大會嗎?直到我坐上大客車的時候,我才知道,我們是要被拉往異地勞教所,去哪裏?誰也不知道。

中共酷刑示意圖:背銬 |

我們這二十名法輪功學員屬於堅決不放棄信仰的,被從小號、嚴管、專管、新收、各大隊帶出,我們平均年齡三十多歲,其中有大學生、銀行職員、政府幹部、工程師、商人、大學教師、醫生等。大客車行駛的時候,車窗都是用簾子擋的死死的,我們不知道經過了哪些城市,只能從汽車的顛簸中感覺到應該是來到了一個遠離城市的小城鎮。客車停下來的時候,我們戴著背銬下車,被命令在一個小道兩旁,分兩行蹲下來。這時我環顧四周,發現我們在一個破舊四層樓前的一個操場前,院內的荒草到處都是,有一人多高。遠處烏鴉的叫聲讓人背心一陣陣發冷,渾身的毛孔直立。後來才知道這裏是遼寧省最北邊的城市鐵嶺市昌圖縣的關山子勞教所。開始關山子勞教所不收我們,大連勞教所就以兩台彩電,每人配以四百元錢,還有米、麵為代價,把我們這些人賣給了關山子勞教所。

關山子勞教所是省級勞教所,這裏收留了省內各勞教所的所謂的「反改造」人員,如不服從管理的,逃跑的都集中在這裏。當各地市級勞教所的所有酷刑都無法使這個人屈服的時候,這樣的人就將被送往遼寧省昌圖縣關山子勞教所。其它勞教所的警察說:「誰不老實就把你送到關山子」,普通勞教人員當時就會嚇得面如土灰,癱倒求饒,因為關山子勞教所被認為鬼門關和納粹集中營的代名詞。

八進宮的犯人也沒見過的陣勢

在來到關山子勞教所大約一週後的一天清晨四點,睡夢中的我突然被刺耳的警車鳴笛聲吵醒,聽聲音是好幾輛警車,聲音震耳欲聾,監視我們的犯人趴在窗戶前自言自語「哇,關山子打了八鍋罪(八進宮)也沒見過這陣勢。」我一聽感覺不妙,一定是惡警又要對付我們法輪功學員了。

這時管理科長和幾個犯人在我們監室的門口大聲喊:「誰要是動一下,就銬他。」我一聽這也太不講理了,一下就坐起來。這時兩個犯人飛身上床,當時我們睡的是通鋪,我被他們頭朝下按到床上,雙手反銬,打上背銬。我被拉到操場的時候,已經有十多個法輪功學員,我們都幾乎一絲不掛,只穿了一個內褲。關山子幾乎出動了所有的警察,勞教犯人也是突然接到的命令。

我們被塞入警車,警察一路嚎叫,空氣非常緊張,如臨大敵。我們被分別劫持到馬重磚廠(二大隊外役點),來到鐵嶺三台子石場(五大隊外役點)和溫莊子磚廠(六大隊外役點)。每到一處,看到的都是低矮的簡易房,房上警察,房下警察,戒備森嚴。我和另一名法輪功學員被劫持到三台子石場,我穿著短褲被強迫鏟石子,不一會手就出了四個大泡。收工後進入陰暗的牢房,門口有兩道門,上面的鐵絲網密密麻麻,手指都伸不進去,僅有的兩扇窗戶也是這樣的。站了半天,瞳孔才適應了這裏的黑暗,十米長的過道兩側分別是上下兩層的通鋪,鋪頭伸出的木桿上七零八落的掛著沾滿灰塵的包裹,地上到處是污水、果皮和廢紙,污濁的空氣加上成群的蒼蠅讓人感覺這裏簡直是一個垃圾場。

「開飯了」,隨著一聲吆喝,我被帶到過道盡頭右側的一個小箱子旁邊,我忽然聞到一股濃濃的臊氣,原來右側一米的地方就是廁所,由於要防逃,廁所是全封閉的,地上全是髒水。就在這時,就聽有人喊:「放炮了!」話音未落,一聲炮響震耳欲聾,接著我頭上的房板也轟的一下,原來是遠處放炮迸出的石頭從五十米以外飛到我們頭頂上方的房頂,一塊泥巴在震動中垂直的落到我裝滿菜湯的飯缽中。

善心結善緣

柏林遜納外德納粹強制勞動集中營紀念館十三號營房內部地下防空生活區 |

石場地處荒山野嶺,偶爾會有鷹在天空中翱翔。這裏的物質極其匱乏,入廁的軟手紙只有牢頭才有,在石場,他大便完畢,手紙就被其他人撿走,曬乾了再用。我被強迫戴手銬一百天,每天和一個犯人拴在一起,二十四小時,上廁所的時候也是一樣。我拒絕所有的勞動,戴手銬對我是懲罰,但對和我銬在一起的犯人來說卻是一個美差,因為誰和我在一起戴一天手銬就會減一天刑期。

秋天來了,落葉蕭瑟,秋老虎簡直要把大地點燃了,似火的驕陽下,汗流浹背的犯人一天十個小時超負荷的勞動著。石場每天的工作就是把大石頭,有的足有一人高,用最原始的方法,鐵榔頭一下一下的鑿開。那時家人給我送來了衣服,我就把之前犯人給我的襯衫、襯衣、襯褲洗得乾乾淨淨,晚上準備送給一個犯人。

這個犯人是一個病人,右腿的肉爛的都看到白色的骨頭了,整個小腿上深深的一個大坑。勞教所為了節省每次醫生二十五元的出診費,叫其他犯人用刀片將爛掉的肉削下去。由於沒有得到及時的清洗,犯人傷口散發出的氣味惡臭惡臭的,其他的犯人都很厭惡他,不允許他住在自己附近,最後在廁所旁邊的床頭支出的兩根二十釐米長的木頭上面,鋪了一塊木板,把這犯人放在了上面。在如此惡劣的環境下,病人的生命危在旦夕。我把一卷手紙和衣服包在一起,捲成一個桶,夾在腋下,在上廁所的時候,用戴手銬的手把包迅速的放在了犯人的頭下,小聲的說:「給你一個枕頭。」從廁所出來,帶隊的(犯人的頭)就走到我身邊,問我:「怎麼?說的算了?」很明顯,我的這個善良的舉動雖然做的很隱蔽,但還是被牢頭很快的發現了。

冬天來了,世界在冰雪中一片銀白,我戴著手銬坐在石頭上,石廠越挖越深,從地底下滲出來的水迅速的結成了冰,在這天寒地凍中,還有一幕更會讓你覺得寒冷。對面走來一個犯人,頭上斜纏著一塊黑黑的毛巾,像是電影裏面的冷面殺手,他走到結冰的水旁邊,用手把冰敲破,然後他打開毛巾,從眼眶裏面把眼珠拿出來(眼珠是假的),在冰冷的水中把眼珠上的粉塵涮了又涮,最後把戴著冰水混合物的眼珠一下放回眼眶裏面。我的渾身隨之一震:「用刺骨的水洗過的眼睛該有多冷啊!」

法輪功師父告訴他的弟子:「善者慈悲心常在,無怨、無恨、以苦為樂。」(《精進要旨》〈境界〉)在那段黑暗的日子裏,我也在盡我所能的實踐這些修煉的道理。一次一名犯人從上鋪跳下來時,上臂被鐵絲刮出了一個深深的大口子,白色的肉翻了出來。那時候我家人給我送來了一些紗布和紫藥水。我馬上把他叫過來,拿出棉球蘸上紫藥水細細的塗在傷口上,然後用紗布包好。儘管手銬很礙事,燈光很昏暗,但是我相信,那一刻這名犯人的心是溫暖的。

這樣的事情還很多,比如給其他犯人一雙鞋,給外逃回來酷刑折磨後的犯人一口水,把吃剩的方便麵湯給臨鋪的老人,為了給一個眼睛被石頭崩成玻璃眼的犯人兩個蘋果,讓他給我做一次簡單的按摩。幫助一名因為長期勞動羅鍋幾乎九十度的老人尋找別人抽剩的煙屁股,因為我知道能吸上一口煙那是他在黑暗牢獄中最幸福的一件事情。雖然每次做這樣的事情都會遭到牢頭的責罵,但是我還是無怨無悔的做著,因為像所有法輪功學員一樣,實踐真、善、忍已經成為他生活中很自然的一部份。在沒有人性的獄中,法輪功學員像黑夜中的燭光,在猜疑中播種信任,在謬誤中傳播真理,在絕望中播種希望。

我們每天勞作的地方是一個大深坑,對面高處有警察和要出獄的犯人拿著鎬把巡邏,一次一個犯人看周圍警察不在,向下面大聲喊:「法輪大法好!」所有犯人幾乎都能聽到,當我仰頭發現是他喊的時候,我們相視而笑。

非法關押還在繼續

柏林遜納外德納粹強制勞動集中營紀念館正門 |

在關山子勞教所,我還被關過兩次小號,共約五十多天。後來我被劫持到遼寧省葫蘆島勞教所,在那裏我絕食二十四天後獲得自由。

在過去的十四年裏,我十二個朋友在迫害中含冤離世,我幸運的活下來了,並且來到了自由世界,我猶如一名當年從柏林牆沒倒之前,衝破桎梏,提前跑出來的人一樣,提前吸收了自由的空氣。但是令我難過的是,如今仍有數萬名法輪功學員被非法關押,被酷刑折磨,被關在勞教所、監獄和精神病院。

我高中的物理老師,趙娟女士,她非常和善,通過修煉法輪功,十多年的胃病還有嚴重神經衰弱都好了。但她因為堅持信仰「真、善、忍」,八次被綁架、三次被非法勞教,無數次被騷擾後,被迫離開工作了二十年的教師崗位,現在趙娟被非法關押在黑龍江省戒毒勞教所。總部在英國倫敦的大赦國際對她以及和她一起被抓的法輪功學員推出了三次緊急行動,要求中共政府停止對她的關押和酷刑折磨。

還有一位和我兩次關押在一起的法輪功學員,原大連起重集團工程技術信息部工程師呂開利先生,被非法關押已經十一年了,輾轉了遼寧省的三個勞教所和三個監獄,經歷了二十三種酷刑。在馬三家勞教所,呂開利被強迫奴役,扒苞米,栽水稻。因長期營養不良、肉體折磨、精神壓力和過度勞累,呂開利的腳開始腫脹,不能走路。就是這樣,惡警也不放過,叫人用筐將他抬著去扒苞米。現在呂開利被非法關押在遼寧省的錦州監獄醫院,已經癱瘓快三年了。下肢根本不能動,腰椎、鷑骨、踝骨等多部位骨折,馬尾神經損傷,移動身體只能用雙拳支撐挪動,兩隻手手指關節處皮膚都磨成了厚厚的繭子,大小便失禁。

我還有一名大學校友,在深圳工作的計算機工程師李紅洲先生,被非法判刑四年,二零一三年六月被劫持到廣東韶關北江監獄。他被綁架的時候孩子即將誕生,孩子出生的時候爸爸不在,出生了兩年了,一直沒見過爸爸。這個所謂的「案子」因證據不足曾被退檢三次,而深圳福田公安六一零(專門迫害法輪功的辦公室)繼續編造所謂的「證據」構陷,第四次把案卷送回檢察院,法院三次非法開庭。律師都說,這早已超出法律程序,一般不能超過兩次退檢,否則必須放人。

迫害走入末路

我很佩服德國人,有膽量和寬容心去直面那段歷史,讓所有人,包括外國人來關注那段歷史,從那段歷史中學習,所有人都期望歷史不要重演。戰後,截至二零一零年,德國用了九十二年時間還清了《凡爾賽和約》三千八百九十億美元(相當於10 萬噸黃金)一戰的賠款,同時德國還對戰爭受害國和受害者家屬,包括被強制勞動者,提供了高達四百多億美元的賠償。如今世界還在布下天羅地網,追查納粹罪犯。美聯社今年查證現年九十四歲、烏克蘭裔的卡考克(Michael Karkoc),在美國明尼蘇達州隱身了六十多年,他在二戰期間曾任納粹組織、烏克蘭自衛軍的最高指揮官。《華盛頓郵報》二零一三年六月報導,在二戰期間,擔任斯洛伐克城市克思雀(Kosice,該市曾經隸屬於匈牙利)現年九十八歲的納粹秘密警察局長的喬塔裏(Laszlo Csatary)在匈牙利被起訴,被控虐殺集中營中的猶太人。

中共的勞教制度始於五十年代末期對「右派分子」的迫害,不經法律程序就剝奪公民的人身自由,在國際上早就臭名遠揚,更被聯合國列為應該立即取締的邪惡專制制度。在過去十四年裏,這個罪惡的制度一直被中共用來迫害法輪功學員。法輪功學員僅僅因為按照「真善忍」修心向善、向民眾講真相,就被中共警察劫持入勞教所。各地勞教所警察為了強迫法輪功學員放棄信仰,對他們進行野蠻的酷刑折磨,並利用高強度奴役非法牟利。

如今,中共對善良法輪功學員的迫害也越來越難以為繼。部份勞教所已在悄悄地放人了,最近北京新安勞教所和北京女子勞教所開始釋放被非法關押的法輪功學員,遼寧省朝陽市西大營子勞教所、湖北沙洋勞教所所關押的法輪功學員也被全部釋放回家。

中共雖然釋放了部份法輪功學員,也聲稱要取消勞教制度,但這不表明中共要停止作惡。除了非法勞教外,中共專門迫害法輪功的「六一零」非法組織一直操縱各地法院對法輪功學員非法判刑,近來非法判刑更有越演越烈的趨勢。同時,中共「六一零」還在各地非法私設洗腦班黑監獄,打著「法制教育」的幌子,劫持法輪功學員進行精神和身體上的折磨。

結束對法輪功的迫害是民眾所願,隨之起訴罪犯,呼籲賠償的呼聲會越來越高,誰來為這場迫害負責?可悲的是,現在還在繼續迫害法輪功的公檢法人員,我真為你和你的家人擔憂!你們的未來怎麼辦?你真的想和犯下了滔天罪惡「活摘法輪功學員器官」的中共捆綁在一起嗎?了解過去,看看現在,看看海外,再看看國內,清醒的你就會知道怎麼辦!

六月二十七日,美國眾議院正式推出「二百八十一號決議案」,這是美國國會首次以「阻止中共活摘器官」為主題的決議案。七月十二日美國密蘇裏州聖路易市議會通過決議,譴責中共迫害法輪功以及活體摘取法輪功學員器官的罪行。

選擇善還是惡,選擇真誠還是虛假,選擇寬容還是鬥爭,不僅僅決定一個民族的未來,也決定了每一個人的未來。現在,在大紀元退黨網聲明退出中共邪黨、團、隊組織的人數已經達到一億四千萬,越來越多的中國人覺醒。點滴之水,匯而成河,每個人、每個組織、每個政府發出正義聲音,都會使邪惡更驚恐;每個正義的聲音,會使有良知的人受到鼓舞,從而彙集成更大的力量,使迫害早日結束。