黑龍江依蘭縣呂會文遭迫害事實

下面是呂會文自述所受迫害的部份經歷。

一、四次被非法拘留、迫害

二零零零年六月二十日,我被三道崗派出所李尚友、莊雲福綁架到依蘭縣拘留所拘留十三天,勒索2500元錢,逼迫交伙食費。

二零零零年末我進京上訪,沒找到信訪辦,便被綁架到黑龍江省駐京辦公室非法關押,三天後,被依蘭縣三道崗鎮派出所李尚友、張憲春綁架到依蘭拘留所關押,張憲春將我身上的七百多元錢搜去,至今未還。在拘留所裏,我絕食抗議,所長林中叫四個男犯把我抬到老虎凳上,一人抓腦袋,一人捏鼻子,一人捏嘴,用牙刷把嘴撬開,把裝包米麵的瓶子插到嘴裏,咽也嚥不下去,吐也吐不出來,上不來氣,我憋得暈過去了,滿口是血,被抬到炕上,林中說「這人不完了嗎?」。這次非法關押了我二十五天。

回到家十三天後,李尚友、郗景武又把我綁架到派出所,李尚友打我嘴巴子,踢我兩腳,逼我坐老虎凳,並搶走了我的大法書,之後又把我劫持到拘留所,非法關押我三十天,回家的當天晚上派出所李尚友、莊雲福、村長馮春闖入我家騷擾。

二零零一年一月三號我去北京上訪:在天安門金水橋被劫持到前門派出所,幾個小時後我被鎮政府書記佔金成、大隊書記呂鐵政、獄警楊維興再次送拘留所迫害,惡警林中逼迫法輪功學員用塑料袋扛雪,像小跑一樣的扛還在後面踢,又罵髒話,每天受到虐待,一天法輪功學員背法,公安局局長軒振江給我和韓俊平戴上了腳鐐子,一人一個腳,上廁所、吃飯、睡覺,只要動一下都特別疼,有個男犯人很善良,把自己的棉褲腿剪下來給我倆,叫我倆把腳脖包上,痛苦的折磨三天後,局長軒振江才把鐐子摘掉。

沒過幾天,警察押著我和丈夫左振岐同殺人犯一起在依蘭遊街、錄像,對人格的羞辱達到了極限。四十多天後我夫妻二人被非法勞教。家裏只剩下兩個孩子,女兒二十歲,兒子十八歲,村書記呂鐵正在我們夫妻二人都不在家的情況下,從我家賬上取走9000元錢。

二、在萬家勞教所遭受的迫害

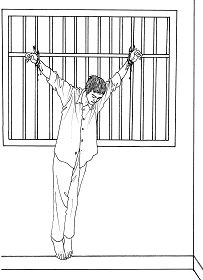

中共酷刑示意圖:吊銬 |

二零零一年六月二十日,惡警給法輪功學員一個一個戴上手銬,用布帶吊起來,腳不挨地,飛機形,拳打腳踢,電棍電,打嘴巴,逼迫我們寫放棄信仰「真善忍」的「轉化書」,潘學華(法輪功學員)被吊六天,吃飯犯人喂,嚥不下去就打,手腕勒的流膿了。武金英大隊長叫馬新英、穆顯坤、我三人一起去小號,男獄警給我三人手背後邊,戴上手銬,用布帶子吊起來,胳膊就聽響一下,像折了一樣,當時疼的冒汗,汗像水一樣往下流,幾個小時我不能動了,沒有知覺。在這種高壓下我違心的寫了,心裏有著生不如死的痛苦。

萬家勞教所剝奪了法輪功學員學法、煉功的權利,因此在勞教所潮濕的環境中,法輪功學員滿身長的都是膿包,又癢又痛,我腳長個大膿包往地下一站就出血,隊長武金英讓兩個犯人一人架一個胳膊拖著我,後面跟著一幫警察,有男有女,就像上法場一樣。拖到醫院三樓,惡警於芳麗,惡狠狠的說「今天我整死你」,一個叫付力娜的犯人把我往小號一推。大夫孫玉軍用不消毒的小鋼勺刮疥,刮到出血為止,那種鑽心的痛無法用語言描述,再痛苦也得自己打飯,自己洗衣服,身心分分秒秒都在煎熬著。幾天後又把我關到小號裏迫害一個月。

酷刑演示:電棍電擊 |

二零零二年八月二十七日:惡警李光耀給我和李桂娟開批判大會,叫我倆立正站著。叫我背勞教守則,我不背他就用電棍電我的脖子、手背。惡警劉軍,許信軍逼我坐老虎凳,逼寫三書。農曆十月七日天下小雨非常冷,惡警劉軍,許信軍,四班惡警張小初,逼我坐老虎凳,晚上把我抬到三樓的窗口,把窗戶打開,扒掉我的棉衣扔在地上,說要凍死我。第二天,我向駐所檢察官反映情況,檢察官沒給解決,反而送我到三樓集訓隊迫害,坐小凳,從早上七點多開始直到夜裏十二點,坐的臀部發麻,雙腿酸痛,惡警還逼迫我罵大法,罵師父看誣蔑大法的電視。一天惡警趙余慶打我兩個大耳光,當時我昏倒在地,犯人白雪蓮把我拖到專門給法輪功學員上大掛的屋,給我雙手戴上手銬,掛在上下鋪的上床上,叫我站在小凳上,把兩張床一抻,成大字形,惡警吳寶雲把小凳一撤,腳不沾地,手腕當時被手銬勒出血了,順著胳膊往下滴,然後惡警姚福昌拿一個警棍往臉上電,又插嘴裏電。折磨一個多小時後才放下來。

我被非法關押兩年,於二零零三年二月份出獄回家。

三、前進勞教所的惡行

二零零七年二月二十八日中午十二點,依蘭縣公安局局長軒振江、國保大隊隊長張文國、宋宇澤夥同三道崗派出所十多人開兩輛警車,闖到我家,搶走師父法像、MP3、牆上貼的詩畫等。像搶人一樣,四個惡警把我抬到車上(其中有三道崗派出所惡警郗景武,此人積極迫害法輪功想往上爬,幾次綁架我,大法書和MP3都是他拿的)。在拘留所非法關押十五天後,在沒有任何手續的情況下把我再次劫持到萬家勞教所。到勞教所惡警吳洪勛科長踢我一腳說:你又來了,一幫惡警逼我寫三書、穿囚犯衣,我不穿,惡警謝秋香打我兩個嘴巴子。吳洪勛拿繩子吊我。每天都被逼罵師父,罵大法,不張嘴就打、罰蹲、上大掛,法輪功學員關華的胳膊被折磨斷了。這裏每天充滿了恐怖。三個月後,二零零七年五月二十九日從萬家勞教所轉到前進勞教所。

烈燄的七月,前進勞教所逼我們這些老太太搬磚、石頭鋪道板,勞動強度大,沒有休息時間。當時我已經五十七歲了,長時間超時超體力的勞動,使我出現了高血壓的症狀,頭暈的厲害,但並不讓我休息。

二零零七年八月隊裏又安排打冰棍桿的任務,早上七點半幹活一直幹到晚上八點鐘左右 ,十分鐘的吃飯時間,就算是休息了。一月十四日、十九日、二十五日,大隊長張波、於芳麗、王敏、劉暢等人把我弄到一隊倉庫吊起來;一月二十五日頭髮脹,昏迷,心臟跳的厲害,大夫(王忠良)檢查確診我心律過速,可張波、周慕岐等人又把我整到倉庫吊起來。逼著我到車間和大家說我自己沒病是裝的。當時不只是我,很多人也都遭受到這樣的迫害──肉體上折磨;人格上侮辱。

所長(孫曉軍)來到車間,我向她反映了此事,她不但沒解決,卻加重迫害我,張波、周慕岐用布帶子吊我、打我嘴巴子。

臘月二十九,駐所檢察官王青去車間,我要求上訴,他說等隊長上班給我筆和紙,過完年交給他,大年初二他真來了。他說他調查了,說我裝病不幹活。駐所檢察官和他們互相勾結,根本就不作為。

大概是三月十幾號,是王敏的班,獄警於芳麗領學員到衛生所驗血。把法輪功學員賈興華嚇昏了,好恐怖啊,大夫一個一個的穿上雪白的外衣,口罩帽子都是雪白的,有的拿著六、七寸長的藥針,有的拿著小紙條,紙條寫字,把法輪功學員編成號,我是十三號,還有的拿著小棉棒,地上放一個小紙盒,抽血時讓大夫抓著,用六、七寸長的藥針抽右手中指手指肚的血,抽完後,把棉棒放在地上的紙盒裏,有的人把棉棒扔了,大夫張口大罵,看起來小棉棒很重要。那裏經常抽血化驗,不知是不是為器官移植驗配型,這次事情很蹊蹺,所內的大夫也不知道這次抽血幹甚麼。

三八婦女節是獄警於芳麗的班,早上起來她就怒火沖天,領學員去吃飯回來的路上,她以寧淑賢沒戴胸卡為由打她嘴巴,一直打到一樓洗漱間,她和犯人孫博兩人打寧淑賢,然後把她拖到三樓(專門給法輪功學員上刑的屋),拿拖布桿往嘴上打。張波,周慕岐,劉暢,楊豔上班了,五人打一個人,打完後逼寧淑賢在全體學員面前認錯。接著於芳麗把高國鳳、寧淑賢、孟慶蘭、宋金鳳、我等五個人帶到三樓,兩個獄警打一個。張波、於芳麗把我叫到楊豔的寢室,把窗簾拉上,門關上,張波先罵,然後打兩大嘴巴子,當時打得我有些昏迷,疼得不能閉嘴;連踢帶打把高國鳳打得腿不能走路,吊三次,電棍電三次;把寧淑賢嘴打出血了;給孟慶蘭頭髮薅掉,臉打的紫青。勞教局來人時,怕我們揭露她們的惡行,把我們五人都藏到食堂。

我因眼底壞了、嚴重的頸椎病,等多種疾病折磨,農村沒錢治病,一人就四畝七分地,為了有個健康的身體,我煉了法輪功,修煉後沒花一分錢痊癒了,身體的健康、心態的祥和使家庭更加和睦。然而這樣好的功法卻遭到邪惡的誣陷,善良的法輪功學員卻遭到殘酷的迫害,真心的希望人們都明白真相,別再相信謊言,知道法輪大法好給自己選擇美好的未來。