金紅自述在遼寧女子監獄遭受的慘無人道迫害

遼寧省第二女子監獄為了完成中共惡黨指派的迫害好人的「政治任務」,達到所謂的「轉化率」,逼迫法輪功學員放棄對真、善、忍的信仰。監區獄警親自部署、教唆、指使犯人直接參與對法輪功學員的「轉化」迫害,她們無所不用其極,採取各種非人手段,毫無人性、殘忍至極。監獄警察受中共謊言洗腦中毒甚深,面對獄內發生的這種慘無人道、令人髮指的犯罪行為竟無人過問、無一制止,她們或是縱容包庇,敷衍推諉,或是裝聾作啞、視而不見。

監獄警察公然踐踏法律與人權,掩蓋事實真相,欺騙當事人及家屬,公然侵犯和剝奪法輪功學員及其家屬的合法權益。實施迫害者更是為了眼前的利慾,將法律與良知拋置腦後,毫無底線的對無辜受冤獄迫害的法輪功學員不擇手段的摧殘暴虐。

在冤獄期間,獄警採取各種非人手段逼迫我「認罪」、「轉化」,指使眾多犯人對我進行集中打壓、體罰迫害、剝奪睡眠、暴力摧殘、扒光衣服、性虐待、大抻等各種酷刑。在百般虐待與折磨中,我的身心遭受嚴重摧殘,一度生命垂危,奄奄一息。

我經歷的這些,曾經只是在電影電視中看到過或聽說過,這一次卻真真切切的發生在我自己身上。這是一段不堪回首的悲痛經歷,永遠無法抹去的記憶。雖然我已結束冤獄回到家中,但想到還有許多和我一樣的法輪功學員此時此刻仍在獄中遭受著虐待,甚至更為嚴重的迫害,性命攸關,所以今天我將自己這段經歷真實的寫出來,希望引起各界的關注,喚醒更多人的正義與良知,識破中共謊言,看清中共的邪惡本質,共同關注和制止這場慘無人道的迫害,使這場迫害儘早結束。

以下是我在遼寧省第二女子監獄被非法關押期間親身經歷的迫害,同時配以親身演示的酷刑演示圖。

一、遭毒打、強制「轉化」,被逼迫站班剝奪睡眠,牙被打掉,持續迫害兩個月

二零二一年三月十八日,我被劫持到遼寧省第二女子監獄二監區(入監隊),在這裏我被關押了三十二天。期間,教育科一名女獄警過來詢問個人情況,如:甚麼時候開始學的?學多長時間?跟誰學的?哪裏給判的?判多長時間,等等。主要是看「認罪」態度,我明確告訴她:「不認罪。」

中共酷刑示意圖:毆打 |

二零二一年四月二十一日,離開入監隊後,我被分到了一監區七小隊。當天下午,我被一監區監區長夏茹找去談話幾分鐘。晚上,七小隊隊長王晶把我帶到宿舍樓(三樓301監舍)。我放下行李後,她叫我到辦公室,讓我打報告詞,並問我:「認罪不?」我說:「不認,我沒有罪。」她就讓我回去了。我被安排到上鋪,我上去鋪床,還沒等鋪完,王晶就叫我下來,讓我把被褥卷上,把我送到了一監區五小隊(二樓211監舍),說是借住在五小隊,由犯人喬曉妮和王燕玲作我的包夾。

從四月二十二日開始,到車間早飯後,她倆就把我帶到辦公區的206室,進行所謂的「學習」。辦公區需要獄警刷卡才能進入,南面是獄警辦公室,北面有個房間是206室。剛開始幾天,她倆主要是與我聊天,掌握我的個人信息及基本情況。幾天後,看我沒有「轉化」的意思 ,包夾喬曉妮就露出了本來面目。

四月二十八日,以我報數沒報好為藉口,喬曉妮從車間回到監舍後就開始動手打我、罰我站。她還唆使犯人姜夢夢用拳頭打我的頭。當晚值班的是五小隊隊長白成鷺(音),晚上等她到監舍點名的時候,輪到我報數時,我說:「隊長,她們打我。」白成鷺聽後沒有任何反應,只說了句「重報。」第二次輪到我報數時,我又說了一遍:「隊長,她們打我。」白成鷺仍不予理睬,說:「接著往下報。」報完數後她就走了。我對包夾說:「從今天開始我不報數了。」喬曉妮說:「找你家隊長說,你找五小隊隊長說啥呀?」

在車間206室被迫「學習」十多天後的一天下午,隊長王晶來到206室,包夾都出去了,王晶讓我寫「轉化書」,問我:「你怎麼還不寫呢?」我對王晶說:「她們在監室打我。」王晶說:「那你寫經過。」接著她又補充了一句:「寫也沒用,她們幹這事都是在監控看不到的地方。」聽她這樣說我也就沒寫。王晶為了達到「轉化」我的目的,曾對喬曉妮說:「不管用甚麼辦法……」

監獄警察指使利用這些無惡不作、心狠手辣的惡犯參與迫害法輪功學員,權利完全放手,甚至犯人與隊長平起平坐,在這個問題上她們完全保持一致,為了完成「轉化」任務更是不擇手段。

五月三日下午,包夾讓我寫「轉化書」,並拿來一份寫好的讓我照抄,我拒絕配合。緊接著迫害就開始升級了:不讓我坐著了,讓我站著,一直罰站,不站就罵和打。

五月四日從車間回到監舍的晚飯後,同監舍的犯人姜夢夢、張秀玲等人開始對我實施迫害。她們強行把我拖到靠窗戶處,按到牆角(這塊屬於監控盲區),一幫人上來,把我按倒在地,扒鞋和襪子,在鞋底、腳底上寫字,寫法輪功創始人的名字,並威脅我:「不轉化就站班巡更,不站就把你床板、衣服上都寫上你師父的名字。」

|

從五月四日開始,我被強迫站班。白天在辦公區206室被罰站一天,晚上回監舍後還要跟「號子」(專值夜班的犯人)一起站班。每天從晚上十點至早上五點,連續站班七個小時,全天只允許睡一個半小時(早五點-六點半)。就這樣,我被剝奪睡眠長達近一個月。

從五月七日開始,獄警指使包夾和犯人對我加重迫害,隊長王晶安排七小隊犯人程顯鳳也到車間206室充當打手。她們把門關上,讓外面看不到。程顯鳳進屋就逼迫我「轉化」。我不寫保證書,喬曉妮和程顯鳳就對我拳打腳踢,搧耳光、踢腿,我下方中間一顆牙齒被程顯鳳打掉,其它牙齒都鬆動了;她們把我內衣和保暖衣都扒下來,只讓穿外衣凍我;逼我光腳站在水泥地上,不能動,動一點就拳打腳踢;不讓上廁所,中午不讓吃飯。

|

五月八日上午九點左右,她們又讓我去206室,我不去,程顯鳳就踹我。我直奔警務台報告當時值班的隊長(不知姓名,二十多歲),我對警務台隊長說:「她們打我。」隊長剛站起來,一看包夾從後面也跟上來了,這個隊長隨即就坐下了,根本沒管。包夾上來拽我,另一隊長看她們拖著我,就刷卡打開辦公區的門,包夾又把我拖回到206室繼續迫害。她們把我扔到地上,我躺在地上,喬曉妮和程顯鳳就猛踢我的腿、腰和軟肋,這幾處被踢的疼痛了好幾天。喬曉妮把她大腳趾蓋都踢黑了。

她們說張科長(一監區科長張玥)一會兒就來了,但等了很長時間張科長也沒來,她們把我拽起來繼續罰站,我不站、站不住,喬曉妮就說:「你不站,隊長能看著,監控都能看著。」她們不僅對我實施體罰迫害、暴力毆打,同時還剝奪我吃飯、喝水、上廁所的權利。

|

為了逼迫我妥協,獄警指使包夾犯人白天對我進行體罰折磨,晚上繼續強迫我站班巡更。在這種高強度、幾乎無睡眠的狀態下仍被體罰迫害,我的身體承受到了極限。那時我的腳、腿全是浮腫的,兩條腿腫的像大棒子,锃亮,摁下去都沒有坑;腳腫的像饅頭,腳後跟麻木、沒有知覺,走路一瘸一瘸的。我被折磨的精疲力竭、極度虛弱,站班期間經常摔跟頭,有兩次直接倒在了地上。號子怕出事,告訴了喬曉妮,喬曉妮說是張科長讓站的。

直到五月末,我站班巡更時的異常情況被監獄指揮中心截圖。一監區教育幹事王然找我談話,說我晚上值班被截圖了。我如實的把自己被體罰站班及遭受迫害的情況向王然說了,我說:「她們對我拳打腳踢,牙被打掉一顆,同時剝奪我的睡眠,強迫我整宿站班。」王然表示自己不知道此事,還說:「那我得找你家隊長。」

然而等來的結果是,幹事王然親自安排我繼續站班。她把我找到辦公室說:「這回不讓你站一宿,站半宿,從凌晨一點站到五點。」我拒絕站班,她就逼迫我:「那你就簽字,寫轉化書。」我不寫。就這樣,從六月一日到六月二十六日,我繼續被強迫站班,每天四個小時。期間有一天,王然還把我叫到車間辦公室,從下午兩點一直罰站到晚上收工,她親自給我念書、洗腦。意思是她與王晶關係挺好,幫幫王晶。實質她是協同王晶迫害我、逼我「轉化」。

二、迫害不斷升級,遭殘忍酷刑、暴虐三天

1、瘋狂群毆、腿被踢殘、瓶子打頭、針扎甲縫、拔陰毛、揪乳頭、塑料袋套頭……

監區獄警及包夾犯人看我堅持不認罪、不妥協,她們就合謀對我加重迫害。六月二十六日晚上,從車間回宿舍樓時,一監區值班幹事田甜以報數出錯為由,張嘴就罵我。她讓喬曉妮看著我,罰我站一宿。喬曉妮出手就打我兩巴掌,生氣的說:「你是七小隊的,給你送回去,我不帶你了,不管了。」當晚我被送回到三樓七小隊,行李就放在辦公室門口地上,喬曉妮和七小隊隊長李肖依耳語了一會兒才離開(後來有人說:隊長怎麼能聽一個犯人的呢?)。

李肖依馬上安排七小隊生產組長王燕和幾個犯人把我帶到離辦公室最近的301監舍。從當天晚上開始,監區獄警、七小隊隊長李肖依就指使和操縱犯人打手們對我實施暴力「轉化」,她們對我施以酷刑及各種虐待,對我進行肉體和精神上的摧殘迫害,為達到邪惡目的不擇手段、毫無人性。

李肖依把原來301室的犯人都調走了,換過來的都是些心狠手辣、邪惡至極的犯人打手們,前後調換了兩次。我剛一進301室,犯人打手們就強迫我把鞋脫掉,說屋裏不能穿鞋,強行把我鞋扒下來,並要求我站到窗台那邊(屬監控盲區、死角)。我不過去,犯人打手們一擁而上,我拽著床梯子,她們就狠勁拽我的衣服、頭髮,當時頭髮被拽掉很多。

她們硬把我拖到窗戶那兒,然後開始對我進行瘋狂群毆,拳打腳踢,用拳頭噹噹打,搧嘴巴子。參與迫害的犯人有許芸霞、高蔚蔚、王燕、李雪、楊陽等。李雪連續打嘴巴,一邊打一邊戲弄的問:「疼啊?」犯人何婷婷不是這屋的也過來打,這幾個人上來輪番打,打一通,然後就逼迫我認罪悔罪、簽字。我不配合,拒絕簽字,她們就繼續打。

當晚我左上方大牙被打出血(之後脫落),左腿被踢傷。王燕狠勁一腳踢到我左腿膝蓋處,我一下子就坐到地上了,當時就感到膝蓋處針扎似的鑽心痛、疼痛難忍,感到腿是被踢傷了,我趕緊揉腿以減輕劇痛。從此以後,我走路就一瘸一拐的,一直沒有好轉。

|

當晚在我左腿受傷的情況下,仍被罰坐小板凳一宿。隊長李肖依安排犯人們站小崗,一個小時一換崗,緊盯著我,折磨我。只要我一閉眼就捅我,不讓閉眼、不讓睡覺,就這樣我被她們折磨了一宿(註﹕犯人站小崗必須由隊長同意並親自安排)。

|

第二天,六月二十七日是週日,白天隊長李肖依帶著七小隊一些犯人去車間加班,留下許芸霞、程顯鳳、李雪等人在301室繼續對我進行迫害:她們強迫我在窗戶處光腳站著,罰站一天,給很少的飯,只讓接點涼水喝。窗台上放著一張紙,上面寫著「認罪、悔罪」等。李雪和許芸霞讓我在紙上簽字,逼我認罪、認罰,我不簽,她們就拳打腳踢、搧耳光、用拳頭打頭。手打疼了就用整卷的透明膠帶打臉,我被打的滿臉淤青、頭暈目眩,差一點兒就昏過去。她們邊打邊威脅說:「你不簽,晚上給你扒光了,抓蟲子放你身上。」她們還掐我的胳膊,過一會兒就掐一次,兩隻胳膊被掐的都是黑紫色。就這樣,我被她們持續虐待和折磨了一白天沒消停。

當天,三樓大廳裏有好幾個小隊的犯人在那兒看電影,為掩蓋惡行,迫害我的包夾犯人將301室的門窗用布單遮擋住。過後知道,當時就有其它小隊的人向幹事田甜反映,說「屋裏在打人」,而田甜卻回應說:「你別管閒事兒。」我出去上廁所時,恰巧與一監區科長楊欣走對面,我向楊科長求助:「她們打我。」楊科長聽後,竟把臉轉到一側,沒理我。

又一次看到楊科長,這次她故意迴避我,一下子躲進了304室。無助之下我又跑到走廊柵欄門處,向辦公室方向喊:「打人了!」辦公室裏的隊長(看不清是誰)抬頭看看我,但隨即又低下了頭,她對此也是無動於衷。犯人打手們隨即又把我拖回到301室。

晚上五點左右,我仍站在窗戶那兒被罰站,無意間我往樓下看時,剛好看到隊長李肖依帶著加班的那些犯人王燕、楊陽、高蔚蔚等人正在樓下草地裏低著頭找甚麼東西。李雪看我往下看,就拽我不讓看。過了十多分鐘,李肖依帶著這些人上樓了。高蔚蔚進來,手裏拿著一個雨衣袋,裏面裝了八條黑色長條蟲,兩邊全是爪,一截一截的(叫馬陸蟲)。她威脅我說:「你看那蟲子就放在那兒,不簽,晚上給你扒光了,放你身上去,你怕不怕?」我知道了這八條蟲子就是剛剛李肖依親自帶著這些犯人們在草地裏抓來的。陸豔清還恐嚇我說:「你再不簽,明天就給你抓毛毛蟲,塞你陰道裏。」

晚上八點多鐘,我要求見隊長,一連說了好幾遍。王燕說:「我給你問問去。」過了一會兒王燕回來說:「你要簽了,就讓你見。」晚上九點左右點完名後,犯人王燕、許芸霞、李雪、陸豔清、高蔚蔚、楊陽、江曉英、何婷婷等一群人蜂擁而上,拳打腳踢,對我進行暴力毆打,搧耳光、用拳頭打頭,手打痛了就用拖鞋打;江曉英、陸豔清和楊陽用裝著半瓶水的芬達飲料瓶(兩頭粗中間細)猛烈擊打我的頭部,幾個人輪番打;李雪和高蔚蔚狠勁掐我兩隻胳膊。我向她們勸善:「我跟你們無冤無仇的,你們這樣對我,對你們不好,善惡是有報的。」她們說:「我們也沒辦法呀,隊長讓這麼做的。我們也不想這樣,政府讓幹的,不幹我們也要受罰。」

|

接著她們就開始扒我的上衣和褲子,七、八個犯人把我扒的一絲不掛。衣服全扒壞了,撕爛了,扣子也掉了。她們把我拽到床邊,拿出白天從車間帶回來的數米長的布條繩子,將我上半身全都纏到床梯子上,把手反綁在梯子後面,下身雙腿用膠帶纏上固定住,一動不能動。

她們把抓來的長條蟲子往我胸前放,還用透明膠帶把我的嘴粘上,不讓我說話。高蔚蔚拿縫衣服的針往我指甲縫裏扎,右手五個手指頭都扎了,第二天我看到指甲縫裏都是黑色血痂(註﹕繩子、針這些東西都屬於違禁品,若不是經科長、隊長批准,是絕對不允許帶回監舍裏的。所以迫害者們很清楚這些東西拿回來要做甚麼,或者說就是獄警指使犯人拿回來對我施以酷刑時用的)。

過了一會兒,她們把粘我嘴上的膠帶揭下去,拿來塑料袋直接套在我頭上,因為剛開始拿的袋比較厚弄不嚴,後又換成像保鮮膜一樣特別薄的袋子套在我頭上,再把袋口繫死。很快袋裏的氧氣就吸沒了,塑料袋完全糊到我臉上,無法呼吸。瞬間,那種致命的窒息令我全身抽搐、不由自主的掙扎,痛苦萬分……她們看我快不行了,怕出人命才把塑料袋撤下來,然後繼續逼問我:「簽不簽?」我堅持說:「不簽。」

緊接著,她們就開始對我進行卑鄙下流的性虐待:李雪拔我陰毛,一根一根的拔,再拿膠帶粘陰毛後猛拽;高蔚蔚用手揪我乳頭;李雪拿拖鞋啪啪打我乳房;陸豔清把拖鞋拖了,光著腳伸出大腳趾頭往我下身陰部蹭,邊蹭邊說:「我有腳氣。」我雙手被反綁在後邊,一點反抗能力都沒有。就這樣我被她們持續暴虐、折磨了一個多小時。

晚上十點鐘,站小崗的人來了,這些犯人打手們才上床睡覺。我雙手被反綁在床梯子上,因為手麻,動一下床就跟著響,陸豔清藉口說睡不好覺,從床上下來拿芬達瓶子就朝我腦袋噹噹一頓打,當時我耳朵後邊就被打出了大包,非常疼。那幾天氣溫較低,她們還故意把窗戶留個縫凍我。就這樣,我被赤身捆綁、光著腳站了一夜。

2、抻刑、猛踹小腹和下身、頭摁到水裏……

第二天是六月二十八日(星期一),我被迫害的慘不忍睹,滿臉淤青,兩隻胳膊被掐的裏外都是黑紫色,身上穿著被扯的破爛不堪的衣服,扣子也繫不上了。包夾帶我走老殘隊,她們怕我喊,一直緊跟著我。

我一瘸一拐的走到了車間,在車間五樓的506室,她們繼續對我迫害折磨。包夾程顯鳳和許芸霞進屋就讓我把鞋脫了,光腳罰站,站不好上來就踹一腳,稍動一下就踹。中午不給飯吃、不讓喝水、不讓上廁所。

下午兩點左右,王燕玲和喬曉妮來到506室,她倆看我被打的太慘了,就偽善的關心安慰我,再藉機誘騙我寫「五書」,說寫完就把我帶回二樓去。因為當時我被持續迫害兩個月,身心極度痛苦,不知道這種迫害甚麼時候是個頭。在這種無望中,在恐懼和怕心的驅使下,當天下午我違心的做了妥協,寫了「五書」。寫完後,包夾又讓我到教學樓去錄「轉化」視頻,並把要說的內容(A4紙一本子)拿來給我看。我一看,裏面寫的全都是對大法和師父的誹謗、造謠等污衊之辭,非常邪惡。我當時就拒絕配合,堅決不去錄視頻。並很後悔寫了「五書」,立即向包夾要回來,她們不給。我當時就聲明:「我寫的全部作廢!」喬曉妮說:「你不用聲明,不錄視頻,寫的那個也沒用,不算數。」

晚上收工時,另一小隊的同修看到我被打的全身淤青,拉著我說:「走,找孫科長去。」包夾立即上前阻止,並把我拽了回來。一監區科長孫瑋靜站在車間一樓大廳,她看到我之後說:「你等會兒走。」當時我還以為她能給我解決問題。沒想到,她小聲對王燕說:「穿這樣怎麼就讓她出來了,怎麼沒給換衣服?」隨手給王燕遞了一個口罩,讓我把口罩戴上。孫瑋靜還囑咐包夾,第二天出工時讓我穿長袖衣服。

孫瑋靜又把隊長李肖依叫來,讓李肖依帶我回去。李肖依帶著我,包夾程顯鳳、許芸霞、生產組長王燕一行人單獨從教學樓前面的小馬路往宿舍樓走。途中我就對李肖依說:「隊長,她們打我。」李肖依說:「不可能。」這時包夾拽我,不讓我說。我接著又對李肖依說:「她們把我扒的溜光,給我綁在床梯子上。」她聽後還是沒有任何反應,卻故意把話岔開,對許芸霞說:「你這麼年輕,還沒對像呢,你不能這樣式的。」根本不理我。

她們為逼迫我進一步妥協,對我施以更嚴重的迫害,認為再折磨我一晚上,肯定就差不多了,就能達到邪惡的目的了。六月二十八日晚上,回到宿舍後,她們繼續對我施以酷刑。九點鐘報完數後,她們把我呈大字形大抻,兩隻胳膊抻開,分別吊到兩側床上邊的鐵欄杆上。下身將雙腿劈開,劈到最大程度,分別綁到兩邊床腿上。劈開的雙腿間再排列五個小凳子,凳面相對,中間再夾上三、四本厚書,把腿抻到不能抻了為止,凳腿卡在小腿內側的肉裏,很痛。

被大抻後,我的雙手雙腳一會兒就麻木、沒知覺了,手指頭、腳趾頭和腳後跟都是麻的(一年多後才緩過來)。當時聽到屋裏有人說:「這樣能把人搞殘廢。」晚上李肖依繼續安排犯人站小崗,看著我、折磨我,只要我一閉眼睛就上來捅我。就這樣,我又被大抻、酷刑折磨了一宿。

|

六月二十九日早上五點多鐘,她們看我被大抻一夜仍不屈服,陸豔清起來繼續折磨我。因為我光著腳,她就把洗潔精倒在地上,讓我打滑站不穩,好把腿劈的更遠。她一看還不行,就把我的雙手放下來,腿仍被綁著,然後用腳猛踹我的小腹和下身。她穿拖鞋踹了一會兒嫌腳疼,又到外面換了一雙膠鞋,回來接著踹。當時我的小腹被踹的一大片淤青,下身腫起老高,淤青腫脹。我用手擋著,手也被踢青了。她還用拳頭像打沙袋一樣的猛擊我的小腹。

|

陸豔清一看我還是不妥協,就氣急敗壞地說:「不行,今天必須得拿下!」她就選了一個大號塑料盆,到水房接回來一滿盆的水,把桌子拽到我身前,水盆放在桌子上,把我雙手反綁到後邊,這時我雙腿仍是劈開、綁在床腿上的姿勢。四、五個犯人上來,狠勁將我的頭摁到水盆裏,先聽到「咕嚕咕嚕」聲,過一會兒等沒動靜了,後面一個人再使勁把我的頭拽出來。我剛喘了一口氣兒(有時還沒等我喘氣)就再次被她們摁到水盆裏,看我快挺不住了就再拽出來,反覆如此,我被她們野蠻折磨了二十多分鐘,幾次差點窒息、嗆死。

|

直到巡更的號子過來說:「動靜太大了。」她們才停下來。因為我的頭被反覆猛烈的摁下又抬起,造成頸椎劇烈疼痛,脖子不好使了,頭也抬不起來了,好長時間沒有緩過來。持續兩個月的體罰、站班、剝奪睡眠,連續三天的酷刑折磨、暴虐摧殘,我已被迫害的奄奄一息,隨時要暈倒……我全身劇痛、精疲力竭,身心的痛苦承受到了極限。

當天早上,我被逼迫穿長袖衣服,不讓走大部隊,從小路去車間。途中我再一次跟隊長李肖依說被打、被虐待的事:「她們把我大抻,把手綁在兩個床的上邊,把腳綁在床腿上……」還沒等我說完,包夾就拽著我不讓我說,而李肖依聽後仍是沒有任何反應。

到了車間,包夾還要我進506室,我不進,李肖依馬上過來刷卡,說:「進去吧,進去吧。」程顯鳳、許芸霞、王燕三人把我拽了進去,繼續罰我光腳站立。過了一會兒喬曉妮和王燕玲來了,把我帶回了車間二樓,我公開說:「我死都不『轉化』。」我把衣服掀開,讓王燕玲、喬曉妮和機修關苗苗看,她們親眼看到我小腹左側一大片淤青,下身也是腫起老高,呈黑紫色。那時我上廁所蹲不下、起不來,手得扶著後面的水管子才能站起來,晚上睡覺全身疼痛。

王燕玲目測了我身上被打傷、淤青的地方,多少釐米、具體部位等都做了詳細的記錄。我遭受酷刑的經過她也都記下了,一共寫了三頁多,說是交給張玥科長。包夾還安慰我說:「科長能給你一個說法,等著別著急。」可是等了半個月,都沒有人過問此事。如果換成是犯人之間打架,馬上就有獄警處理,拿執法記錄儀錄像,很快就會給解決。而我被酷刑虐待成這樣,卻被一天天拖著,叫我等著,沒人問沒人理,很長時間了沒人管。

過後我向李肖依要回了寫過的所謂「五書」,並當面將其撕毀。

三、監獄、檢察院整體犯罪、掩蓋事實真相,欺上瞞下

七月中旬張玥科長值班期間,我要求見張科長。包夾去找,回來說同意見我。但是一直等到收工,張科長也沒來。因為第二天張科長就要下班了,所以收工時我不走,坐在地上,要求必須見張科長。幹事吉雪琦騙我說她幫我去找,讓我跟她一起走,可是一出門她自己就走了。(吉雪琦是一監區幹事,對我所遭受的迫害是非常清楚的。可之後她卻故意隱瞞事實,欺騙我的家屬說我腿瘸是自然老化,被虐待的事是不可能存在的等謊言說辭,同時剝奪家屬會見。)

回到監舍一樓大廳,看到幹事常雨秾,我又跟常幹事說,她答應幫我找。幾經周折,晚飯後張玥終於把我找去,在三樓隊長屋裏(當時科長楊欣也在)。我向張科長痛訴了自己遭受的酷刑虐待,把三天的經歷都跟她說了,邊說邊流淚,我希望此事能得到解決,給出一個說法。張玥後來聽的有點不耐煩了,起身要走,只對我說:「會給你一個說法。」可這之後她就再沒露面,答應我的事也是不了了之。

直到我身上的傷逐漸好轉了,監區獄警才象徵性的走個形式:科長孫瑋靜在我面前句句像是在替我說話,實質上她是把所有的責任都推到了犯人身上,與她們獄警沒有一點關係,聲稱要「重罰她們」。還說:「讓你咬,咬政府罰的更狠!」(指犯人)其實對我實施迫害的整個過程孫瑋靜都非常清楚,她既是幕後指使者,也是直接參與者。

那時因為中共病毒(武漢肺炎)疫情的原因,獄警一個星期一換班。就在孫瑋靜和李肖依值班期間,我遭到三天暴打、酷刑折磨。這期間就有犯人聽到孫瑋靜與李肖依在監舍柵欄門外說:「告訴站小崗的,如果她喊的話,就用膠帶把嘴封上。」我被暴虐的第二天,之前的包夾要把我帶回五小隊,孫瑋靜又對李肖依說:「不能讓她走,你們做完了能讓別人得了?功勞不就成人家的了?」(有犯人聽到的)所以沒讓我下樓,這也導致我第三天遭到更為嚴重、危及生命的迫害。

在我被暴打後滿臉淤青時,當晚包夾往我臉上噴了雲南白藥。孫瑋靜後來透露,是她拿的藥讓包夾給我噴的。表面上看似在幫我,可是讓我戴上口罩、大熱天逼迫我穿長袖上衣、往臉上噴藥的目的不都是為了掩蓋她們一手製造的罪惡嗎?

在我臉上的傷已經完全好了的時候,隊長李肖依才拿來執法記錄儀找我談話、錄像。而在我講述被迫害的經過時,李肖依則多次中斷、故意停止錄像、銷毀證據。她還說:「你要告的話,告誰最後都得找到我,告別人最後也是我承擔。」我向她勸善:「以後別參與迫害,對你自己不好。」我當面揭穿:「你還帶著她們在樓下抓蟲子。」李肖依狡辯說:「不是抓蟲子,是摘野菜。」我又指出:「你帶我走小路時,我跟你反映兩次她們對我施以酷刑,你都沒管。」她聽後,無話可說。

監區長夏茹不僅參與對法輪功學員的「轉化」迫害、縱容包庇下屬及惡犯的罪行,還設法誘導我,想利用修煉人的善達到她們不可告人的邪惡目的,為自己推卸責任、減輕罪責。她安排包夾說服我,讓我為參與迫害的犯人講情,並要寫出書面文字:「要輕處理、別重處理這些人。」寫完交給她,被我拒絕。

身為監區長的夏茹,完全瀆職、不作為,對涉嫌違法的獄警、迫害我的惡犯打手們沒作任何處罰。對我提出的將此事「公示」的要求,監區也沒有同意。一年多後,夏茹找我談話,說:「外面有人告,有替你說話的。因為你這事,你被打成這樣、這麼嚴重了這些犯人都沒被送進小號去,別人打一下就進了小號。」她還說「我帶不好一監區,不然我就辭職」等一些安撫人心、偽善的說辭,其實她甚麼都沒做。

我家人在外面啟動控告後,檢察院受理了。駐監檢察官朱勇過來調查時,對我所陳述的經過、重點內容都沒有做記錄。我問他:「我說那麼多,你也沒記呀?」朱勇欺騙我說:「這筆錄還有第二次、第三次呢。」可之後他再也沒有來過。很明顯檢察官朱勇無心真調查,只是走形式,完全不是依法辦案。

家人要求給我做傷情鑑定,獄警只是把我領到監獄城裏的新康醫院拍了個甚麼都看不出來的CT片子,然後拿著這個片子到遼寧大學司法鑑定中心作了一個所謂的鑑定報告。鑑定中心的大夫說:「看片子,輕傷害都夠不上。」我說:「那做鑑定有甚麼意義?我現在這腿還疼呢,當時我的臉、身上都是傷……」大夫問:「那當時怎麼不做呢?」檢察官朱勇勸我說:「你聽我的,做吧,然後該看病看病。」監獄和檢察院聯手欺騙我和家人,毫不負責的走個流程以儘早結案。

報告結果出來後,不但不給我本人看,監獄和檢察院更是互相推諉,始終拒絕向我的家屬出具,只是在我出獄當天,拿在獄警手裏讓家屬簡單的看了一眼,並輕描淡寫的說:「連輕微傷都算不上。」拍片子的一百八十八元錢也是由我自己支付,從錢卡裏扣除的。

我遭酷刑虐待的事被外界曝光後,加上我的家屬依法維權控告,監獄停止了對我的「轉化」迫害,但我在獄中的諸多合法權益仍被非法剝奪。在冤獄近三年期間,我與家人僅會見過六次,除頭兩次二十分鐘外,其餘四次均是十分鐘;僅被允許通話一次;每月僅允許消費一百元,最少五十元,只允許買日用品。

我被轉入十監區後,監區長孟祥玉、科長盧瑋、幹事吉雪琦和隊長李淑英等人明知我遭迫害的情況,卻助惡為虐,隱瞞事實真相,欺騙刁難我的家屬,共同參與犯罪。《傷情鑑定報告》始終拒絕向我的家屬出具;二零二三年全年,僅允許我與家人會見三次,其餘九個月的會見及通話全部被非法剝奪。我家人月月跑監獄要求會見,每次都被獄警以監獄惡規「嚴管級」為由阻止會見。十監區獄警不能依法執法,違法剝奪我和家人的合法權益,反過來隊長李淑英卻說家屬給她找了不少麻煩。

在獄中我掉了三顆牙齒,兩顆是被暴打後掉下來的,還有被暴虐時扯爛的上衣,我都準備留作迫害證據在出獄當天帶出來,可是卻被十監區科長盧瑋、一小隊隊長李淑英提前非法沒收,理由是「零帶出」。我說:「那是我自己的牙齒,為甚麼不能帶?我不想把它留在這裏。」盧瑋說:「那我們幫你處理了。」李淑英還說:「都拍照了,用的話過來取。」還有一百一十八元的發票複印件、辦案單位每月一次的羈押書好幾張,都不讓我帶出監獄。

出獄當天在我換衣服時被全程錄像,盧瑋、李淑英、白成鷺、常雨秾四名獄警每個人都開著執法記錄儀。我質問:「打我的時候怎麼沒人錄,現在這麼多人錄?」盧瑋說:「那是一監區,咱們也不知道。」在我出獄當天,監獄更是興師動眾、如臨大敵,安排數十名監獄警察、便衣向我的家屬示威,又聯合當地派出所要挾我的家人,逼迫我上警車,把我帶到派出所走所謂的「程序」。中途我要求下車,又被逼迫上車,整個過程似流氓劫匪,完全違法。

四、家屬的維權之路

因為當時我被迫害的慘不忍睹,在一監區產生很大的震動。有的犯人看到我就忍不住哭了,她們看我被打的太慘了,很多人都看不過去了。有犯人說:「她們也太狠了,這麼打,不得出人命嗎?」有人同情,有的人氣憤,還有人出於良知,將迫害消息傳了出去。

我的家人及親友們聽說我被迫害的消息後,開始密切關注,並於當年九月末向監獄及監獄管理局遞交了《要求保護金紅生命安全的申請書》。二零二二年九月二十一日,我被轉到了十監區一小隊。因疫情原因,二零二二年基本沒有會見,正常的視頻會見及通話權利也全部被非法剝奪。二零二三年一月份,家人會見時看到我走路仍是一瘸一拐的,時隔兩年了沒有任何好轉,意識到我的腿已經造成傷殘了。

二零二三年二、三月份,十監區以「嚴管級」為由,再次剝奪了我與家人的會見權,這讓我的家人及親友們萬分擔憂我的生命安危。因為他們聽說有法輪功學員就是在頭出獄前一個月甚至頭一天被迫害致死的;還有的因為不「轉化」被往飯裏下毒或打毒針,造成精神失常或出獄後不久離世的;還有被活摘器官的;為掩蓋罪行被滅口的……這給他們的親人留下了深深的遺憾和痛悔。所以我的家人和親友們決定我一天不出來,一天不能停止對我的關注與營救。以下這封《公開信》記錄了我家人的維權經歷。

公開信

我叫高鵬聲,今年60歲,家住遼寧省瀋陽市鐵西區。我的妻子叫金紅,今年56歲,現被關押在遼寧省第二女子監獄十監區一小隊。妻子金紅為人本份老實,在家是賢妻良母,在社會上也是遵紀守法的好公民,從未做過任何危害國家、社會和他人的事,而且修心養性、與人為善。然而,天有不測風雲,人有旦夕禍福。2019年12月4日對我們家庭來說是個不幸的日子,妻子金紅在沒有觸犯任何法律、沒有造成任何社會危害、也沒有傷害到任何人的情況下,卻被瀋陽市公安局鐵西分局國保大隊李玉斌等人非法抓捕(辦案單位:興工派出所)。鐵西區公檢法中不法人員在沒有任何法律依據的情況下就對無辜好人惡意構陷、枉判。2020年5月21日,瀋陽市鐵西區檢察院檢察官吳薇薇對金紅非法起訴,2020年8月17日,瀋陽市鐵西區法院法官張志強冤判金紅四年(法院秘密開庭、未通知家屬、未給家屬判決書)。金紅上訴後,於當年10月20日被瀋陽市中級法院法官劉大勇作出裁定:駁回上訴,維持原判。

因為不法人員一手製造的這起冤案,致使金紅失去人身自由、深陷囹圄,並在獄中遭受到殘忍的虐待和酷刑折磨,令其險些喪命。2021年7月,當我驚聞妻子在獄中慘遭虐待的消息時還半信半疑(金紅入監未通知家屬)。可是當我按照《監獄法》的規定,要求與妻子會見時卻被獄方拒絕。最後當我衝破重重阻力,終於見到久別的妻子時,我既震驚又痛心,妻子已與當初判若兩人:蒼老消瘦、說話有氣無力,走路一瘸一拐……妻子入獄兩年半多的時間,不但身心受到嚴重摧殘,而且還被剝奪與家人正常會見、通話、購物等權利,這只是我現在能知道的,更多受虐待的情況目前還不得而知。

為了保障獄中妻子的生命安全,維護自己和家人的合法權益,我開始依法維權,奔走於各相關部門和單位,並尋求各種法律途徑解決。可是等來的結果卻令我大失所望:我分別向監獄獄務服務中心、省監獄管理局、12348服務熱線、遼寧省司法廳、瀋陽市城郊地區檢察院等相關部門反映情況,卻無一解決;我依法遞交《政府信息公開申請書》、《行政覆議申請書》,卻無一回應;我向大東區法院遞交《行政起訴狀》,立案後卻又被承辦法官郭鬱欺騙撤訴;我堅持起訴並要求法官迴避後再查此案,竟不知歸處。我給郭鬱的上級領導戚力凱打電話詢問,他竟然說:「我不知道這事兒。」請他幫助查詢,過後再打電話就拒接。我向瀋陽市城郊地區檢察院提起控告,要求依法追究涉案獄警的刑事責任,對金紅進行傷情鑑定。城郊檢察院立案受理後,承辦檢察官朱勇卻嚴重瀆職不作為,拒接控告人電話,拒絕溝通,對《辦案釋法申請書》不予答覆,而且未在檢察院規定的三個月內向控告人告知辦理進展或結果。

受理期限已過,我親自去城郊檢察院詢問,朱勇只是讓信訪人員口頭回覆了一句「已經辦結了,對舉報的相關人員沒發現違法行為。」且拒絕出具紙質結果。我向本院信訪部門投訴朱勇嚴重瀆職,城郊院對此竟快速作出答覆:不存在您反映的相關問題。我又向上級部門提起控告,要求依法追究檢察官朱勇、檢察長鄭鬱濫用職權罪的刑事責任。

2023年10月30日上午,我到城郊檢察院要書面結果及《傷情鑑定報告》,找不到人,連信訪都無人接待。下午朱勇第一次打來電話,約定第二天到監獄面談。

次日來到監獄會見室(不讓我拿手機),朱勇對我的合法訴求無一應允,明確表示不給出具書面結果和《傷情鑑定報告》。交談過程中,我明顯感到朱勇對案件本身並不關注,說的都是些為自己開脫、推卸責任的說辭和藉口。可是他卻反過來向我詢問一些與案情毫無關係的問題,如:你妻子受虐待的消息你是怎麼知道的?這些文書都是誰給你寫的?你是否也和你妻子一樣?等等。這真讓我匪夷所思,身為檢察官的朱勇詢問這些問題的目的是甚麼?他是在幫助誰獲取這些信息?我的妻子已經遭受了這麼大的冤屈,我們這個家已經承受了這麼多的苦難,他們到底還想要幹甚麼?!

我和朱勇面談完後,又去找監獄要《傷情鑑定報告》,等了一個多小時後,監獄派十監區監區長盧瑋和一小隊主管金紅的李隊長來說服我,她們反覆強調監獄是配合檢察院去做這個鑑定,不經檢察院同意不能給,算洩密,得讓檢察官出手續才行。而檢察官朱勇又說沒有法律依據,讓他出手續沒有道理。我讓她們寫在紙面上給我,看她們敢不敢寫?就這樣,他們互相推諉,拒不出具《傷情鑑定報告》。通過對話得知,當天上午檢察官朱勇與監獄領導、監區長盧瑋、李隊長等人已經在一起開過會了,想必雙方已經研究好了如何向家屬解釋拒不出具的理由了。作為受害人的家屬依法有知情權,為甚麼責任機關均不履行義務、不敢向家屬公示此報告?他們到底在掩蓋著甚麼?!

當天,監區長盧瑋看到和我一同前往了解情況的親友後,上來就毫不客氣、大聲要求他們出示身份證確認關係,說不是直系親屬拒不接待。盧瑋拿不出此種行為的法律依據,態度卻極其蠻橫、惡劣,不配合她甩身就走;問她姓甚麼拒不公開,還立即把胸牌翻過去;讓她迴避拒不迴避;別人插一句話,她立即就翻臉、威脅……一個身穿警服的省級監獄的監區長對監獄之外、不受其監管的服刑人員的家屬和親友都能如此呵斥、囂張、蠻橫不講道理,可想而知,身在監獄之內的被監管人將會受到怎樣的對待?!這也更加讓我確信妻子在獄中被虐待是千真萬確的事實。

面對這樣一起監獄內發生的對服刑人員的惡性犯罪事件,作為一個人,凡是聽聞者內心都會受到些許的觸動,或是對受害人及家屬生出一份同情與理解,或是對施暴行惡者的所為斥責與憤慨。而作為審理案件的檢察機關、承辦檢察官,更應該依法履行自己的職責,依法調查取證,作出公正合理的結果,令違法者依法承擔法律責任,讓受害人依法得到應有的賠償。而在整個維權申訴過程中,我卻親歷和目睹了國家公職人員在其位卻不謀其職的嚴重瀆職、不作為的違法行為,不但不能依法執法、依法辦案,還對依法維權的家屬想盡辦法的欺騙、隱瞞、推諉、推脫,相互包庇、百般刁難……

在憂鬱、重壓和打擊下,我的身心受到嚴重傷害,出現腦血栓病症已三個月,無法正常工作。我妻子即將出獄,但我整日寢食難安,徹夜難眠。我萬分擔憂,不知妻子是否能夠平安回家?不知妻子的身體已經變成了甚麼樣?

雖然維權之路艱辛而曲折,但我不會放棄,我相信「正義也許會遲到,但永遠不會缺席!」我更相信善惡到頭終有報,人在做,天在看。希望善良的人能夠伸出援手相助,一份正義的力量就可能讓好人昭雪冤情,讓一個家庭重見光明,也能讓違法作惡者依法受到追究和嚴懲!

2023年11月

五、將依法繼續申訴、控告

當我結束冤獄回家後,第一時間向親朋好友們講述了我所遭受的迫害經歷。至此,冤獄期間的所有謊言都不攻自破,一切真相水落石出。家人、親友們紛紛表示支持我揭露迫害,堅持控告、申訴,依法追究相關單位、涉案人員的刑事責任。

其它的傷雖然好了,但是被踢壞的腿兩年多來一直疼痛,這也留下了我在獄中遭受酷刑虐待的罪證。回家第二天,家人就立即陪同我到醫院做了身體檢查。骨科醫生摸我膝蓋疼痛處,當時就判斷是半月板壞了。我告訴醫生已經兩年多了,醫生說時間太長了,這種陳舊性的損傷只有做手術才能治療,而且半月板損傷必須做磁共振才能看出來。可見獄警帶我去監獄醫院拍普通的CT片子根本就看不出甚麼傷情來,再將這種片子拿到司法鑑定中心當然也鑑定不出來真實公正的結果。監獄及檢察院就是在走過場、糊弄事,故意隱瞞事實真相,所以才一直拒絕向家屬出具這份經不起檢驗的《傷情鑑定報告》。

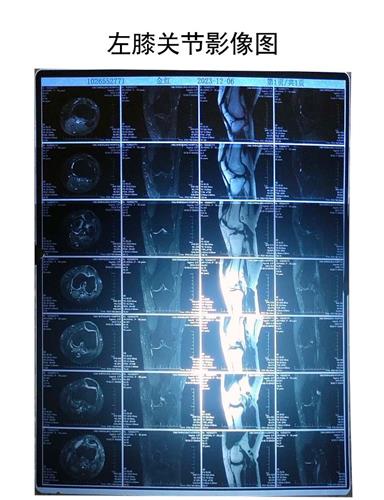

以下是做完磁共振後複查的診斷結果:膝半月板撕裂。

病情描述:左膝內側半月板後角撕裂、半月板囊腫。左膝外側半月板變性。左膝後交叉韌帶損傷。左脛骨近端骨軟骨瘤。左膝關節少量積液。 處置:關節鏡手術治療。

|

|

口腔門診病歷:

|

|

參與迫害的相關單位及責任人

遼寧省第二女子監獄

地址:遼寧省瀋陽市於洪區育新路八號

郵編:110145

獄務公開電話:024-31629651、024-31629306

監獄舉報電話:024-31629710

接見室:024-31629308

獄政科:024-31629646

十監區一小隊:024-31629747

監獄長:馬驍

一監區獄警

監區長夏茹:警號:2117237

科長張玥:警號:2117153

科長孫瑋靜:警號:2117165、手機:18040085165

七小隊隊長李肖依:警號:2117229

七小隊隊長王晶:警號:2117419

幹事王然:警號:2117399

幹事田甜:警號:2117163

五小隊隊長:白成鷺

十監區獄警

監區長:孟祥玉

科長盧瑋:警號:211717X

幹事吉雪琦:警號:2117192

一小隊隊長李淑英:警號:21×××10 (每次都故意遮擋警號)

|

參與迫害的犯人

喬曉妮:大連人,四十歲左右,詐騙犯,十多年刑期

王燕玲:瀋陽人,七十多歲,職務犯罪

姜夢夢:丹東人,三十多歲,已出獄

陸豔清:內蒙古人,四十多歲,販毒,判處無期,服刑七年沒改判

程顯鳳:四十多歲,殺人犯,已出獄

許芸霞:二十多歲,殺人犯,已出獄

王燕:丹東人,四十多歲,販毒

高蔚蔚:大連人,三十多歲,已出獄

李雪:二十多歲,販毒,已出獄

楊陽:三十多歲,已出獄

江曉英:三十多歲,已出獄

何婷婷:大連人,四十多歲,已出獄、

瀋陽市城郊地區檢察院

地址:瀋陽市大東區聯合路175號

郵編:110014

電話:12309-19

信訪電話:024-88127827

舉報電話:024-88137532、88127613-800(夜)

檢察一室:負責省級監獄,024-89296296

檢察長:鄭鬱

|

檢察官朱勇:024-88137757

English Version: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/5/216902.html