瀋陽趙淑雲遭非法勞教、拘禁的三千多個日夜

二零零一年因發真相資料,趙淑雲被警察綁架到圖牧吉勞教所迫害三年;二零零四年,趙淑雲在列車上看《洪吟》,被人舉報後被綁架到馬三家勞教所迫害三年,因不放棄信仰又被非法加期近三個月;二零零八年她在講真相時被人舉報再次被劫持到馬三家勞教所迫害兩年;第四次是,二零一三年因參加集體戶外煉功被公安綁架到瀋陽市簉劃看守所迫害近一年。

幾次被綁架關押期間,趙淑雲女士遭到非人般的凌辱、毆打、地牢、大雪埋,乃至「大掛」、「飛機掛」、電棍、五馬分屍等一系列的迫害!

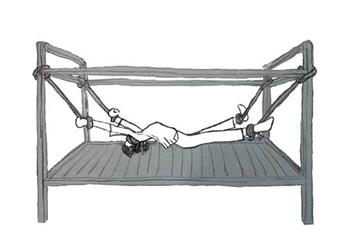

中共監獄酷刑:抻床(「五馬分屍」) |

下面是趙淑雲女士所經歷的部份摘要:

一、在圖牧吉勞教所被迫害經歷

二零零一年六月七日,我跟同修外出發真相資料時被惡人舉報了。我們被關在當地拘留所一宿。第二天早上,把我們送到開魯縣看守所。在那裏我們被關了三個半月。他們問我們,我們甚麼也沒有說。他們給我們一份判決書,判三年刑期。叫我們在上面簽字,當時我們不知道怎麼回事,就在判決書上簽字了。

到了勞教所之後,他們叫我們寫甚麼保證,寫這、寫那的。這時我才明白過來,不能聽他們的。她們強制我們幹活,讓我們背監規,我們就不背、也不幹活。

五月份的一天,警察強行我們下地栽辣椒。那時還是很冷的,地裏有個水坑,上面是一層冰,警察讓我下去,我不下,警察就一把把我推到冰水裏,冰水到我的膝蓋處。我往上上,她就往下推,反覆幾次。她不讓我上來,就逼我在冰水裏凍著。

後來開始對大法弟子實行強行轉化。警察尹莉娟說:「上邊說了,允許上刑。」有的大法弟子被他們吊起來,吊在窗框上;有的被他們逼著聞屎味。我看到這種情況,也挺害怕的,只知道轉化這事不對勁。有的人被折磨的受不了就違心轉化了,他們始終沒來找我。

一天中午,那天是獄警蘇紅玉值班,她是勞教所的會計,她在那裏也是挺惡的。我在上面的床上(二層)看大法師父的經文,就被刑事犯寶玉告到蘇紅玉那了。蘇紅玉來到我所在監舍,對我說:「你,下來。」我說:「我下來幹甚麼?」蘇紅玉問我:你怎麼回事,下來。我就沒有下去。蘇紅玉和寶玉就把我推下床。我就高喊:「法輪大法好,真、善、忍好!」蘇紅玉穿著高跟鞋,搶我手裏的經文。她沒搶到,她的腦袋一下撞到床頭,她氣的不行。一同修說:「你把那經文吃了。」 我一下就把經文吃了。蘇紅玉就責怪那個同修,那個同修沒有吱聲。

蘇紅玉就招來十多個警察,連推帶拽的把我弄到後屋辦公室裏。她一看我不聽她的,就要教訓我,這幫警察手裏拿著棒子,對我開始拳打腳踢的,就聽那聲音「叮銧叮銧」的。拿棒子不停的打我腦袋,就那樣照著我腦袋打,我站那沒動彈。他們從中午一直到下午都在打我,打我打了幾個小時。

酷刑演示:踢打 |

後來我就喊:「救命啊,要打死人了,要打死人了。」我這一喊,一個姓馬的外地同修帶著幾個同修就闖過來了,就要開我這屋的門。警察把門別住了,不讓她們進來。警察繼續打我。我就伸手推他們,就這樣來回一拽,把蘇紅玉帶倒在地。「啪」一下,蘇紅玉的高跟鞋的跟斷了,直接仰面摔倒在地。一個警察的腰椎對著桌角就撞上去,就聽「喀」一聲,像個扇形,順勢他們六、七個人都躺在地上。他們起來後,就對我又一陣亂打,之後我就甚麼都不知道了。

我被他們打的都變成兩個人了,身上的衣服都被血弄濕了,都是黏黏糊糊的;頭髮在地上到處都是;耳朵嗡嗡作響;眼睛都看不清了;全身的肉都黑乎乎的,沒有好地方。後來誰把我送回監舍我都不知道。

事隔不久,她們就把我調到強轉那屋,對我進行強行轉化。到了強轉那屋,我也不聽他們的。他們找來一個李姓大學生,這個大學生是大燕煤礦的,他被轉化了,警察讓他做我們這些人的「轉化」。他在那說,我一開始在那不吱聲,我聽了很長時間,後來我對他說:「行了,你別說了,你說的那玩意兒不對。」我對屋裏的被轉化的人說:「你們都聽著……」我就把我記住的師父講的法跟他們說了。我說:「你們明白了吧,轉化錯了,能對嗎?你們趕緊回來,轉化了這不行,純屬是迫害,是害人的,不能轉。大法,這是宇宙的法,往哪轉呢?敬佛信神還有罪了?還把我們整監獄來了。不轉,轉化這事不對。」

後來他們就找來一幫轉化的人來說我。我就跟他們說:「轉化是錯的。你們學這個大法,千萬千萬的不能轉化。你們要是轉化了,那就是壞良心了,怎麼能那樣做呢?你們學大法,從中受益這麼多了。一人煉功,全家受益。你們家人都跟著受益了,現在你們反過來這樣對待大法與師父。能對嗎?你們每個人的生命甚至有可能是師父給的。你們沒修大法之前常常有病,今天去醫院看病花錢,明天到醫院看病花錢的。」

我對一警察說:「你敢保證你一年不吃藥嗎?我就敢保證我自己。我多次被你們迫害的十分嚴重,我沒有打針、吃藥、住醫院,過一段時間就好了。其他被關押的刑事犯整天管你們要藥,你們卻不給;我不要藥,而你們卻強給。我沒得法的時候一身的病,得法後無病一身輕,我用不著吃那藥,我師父已經給我淨化了身體,給了我第二次生命。反過來講,你們要轉化我們。這麼好的法啊,我們往哪兒轉?哪有這麼好的法啊?你們想逆天意而為可不行。」

我對著被轉化的那些人說:趕緊返回來,都別轉了。不轉了。你們趕緊回去聲明,不能轉。我又講了天安門自焚事件,我說:「你們仔細分析分析,那能是真的嗎?誰知道誰造的假啊。你知道造假這人啥目的啊?你們怎麼為他們賣命?你們認識他啊,他是你家親戚啊?即使他是你親戚,他造假栽贓逆天意,那不行,老天也得懲罰他。逆天意而行那能行嗎?你們還不明白。哪有突然間出來這麼一件事?以前那些氣功治不了病,也沒人管,上邊也不管。為甚麼到法輪功這不但能祛病還能提高人的道德,它就管了呢?它有目的啊,你們好好想想。」

她們中有的明白了。勞教所的政委知道後氣的發瘋。政委對我說:「你也別在這礙事了。趕緊的轉。」一天,他把我叫到一個空屋子裏。桌上放著匕首、電棍、小刀。我一進屋,他衝我說:「你就站那吧。」我問:「你找我有甚麼事啊?」他氣急敗壞的說:「你到底轉不轉化。」我說:「我不轉,轉化就不對。」我就跟他講道理。他說:「不允許。」我說:我來救你你都不明白。我要是轉化了,你作孽了,到時老天會找你的。殺人就想不償命行嗎?你知不知道古代有借刀殺人,你知不知道你上邊在利用你們殺學法輪功的人。過後你以為你說是上邊讓你殺的就不用償命了嗎?你必須償命。這個宇宙有個理:欠債要還。你想不想得救啊? 「上邊叫你幹啥,你就幹啥,你是傻子啊?」後來他不再參與迫害大法弟子,有時還護著大法弟子。

一次我們到門口幹活,讓我們喊口號、背監規、報號,我沒按他們說的做。一年輕的警察叫周麗紅的把我叫到後屋辦公室就「啪啪」的打我,當時她就把我耳朵打的聽不見聲音了。

還有一次我們被迫出去拔蘿蔔,一個姓包的警察看著我們。她罵大法和大法弟子,從早上一直罵到傍晚她下班。同修們在一起交流決定用絕食的辦法抗議他們。他們就整來一幫人,半夜三更的都來了,他們就對我們挨個詢問,為甚麼不吃飯。後來她們把政委找來,我就告訴政委, 我們絕食,確實是由於她打罵我們、奴役我們太過份了,我們才絕食的。

一次我煉功被包夾看到,包夾就把這事報告了警察。後來就因為我煉功到期也沒有放我,又多關了我很多天。

二、在馬三家勞教所(勞動教養院)被迫害經歷

二零零四年五月三十日,我被迫害的無家可歸,在去親戚家的途中,經由三江口車站,在火車上看《洪吟》,被七號車廂乘警舉報,被劫持到遼寧省昌圖火車站派出所,他們將我強行綁架到昌圖鐵路派出所。後被非法勞教一年,之後又被改成三年。

1、拒絕轉化 絕食 被關地牢後又被強行送洗腦班迫害

二零零五年三月初,我被劫持到馬三家勞教所後,因我在看守所時就一直絕食,所以到勞教所我繼續絕食,她們就把我關入地牢。

強行按手印 |

董麗霞是專門負責轉化法輪功學員的惡警,她讓一幫猶大按住我,使我無力抗爭,董麗霞把筆插入我的手中,用雙手把著我的手強行在早已準備好的轉化書上簽字。我說我不承認這一切。她們為繼續迫害我,讓我上洗腦班。我說我不去。四個惡警就拿來一個床單,幾個人把我揪起來扔到床單上,抬著就走,把我送到洗腦班,扔在洗腦班門外走廊的地上。猶大苑淑珍和趙永華兩人在馬三家勞教所拿高額工資,吃住都是高規格的。她們讓我進屋,我就是不進,當時我已經不能行走,只能躺著。就這樣我在門外走廊的地上整整躺到洗腦班結束,共28天。

當時全國各地一波一波的都來向她們學習「取經」,傳播她們的迫害經驗。在這裏關押的大法弟子很多都被強行轉化。洗腦班結束還讓寫體會、感受,讓轉化的人為她們「歌功頌德」。我就寫:「我是大法弟子,法輪大法是正法,不是邪法。誰污衊大法誰犯罪,誰轉化大法弟子誰遭報。」因為我不承認他們的所作所為,一再聲明不承認轉化,強制下所說所寫一律作廢。他們就反覆的迫害我,直到我出監,從沒停止過迫害。這就是馬三家勞教所所謂的百分之百轉化的真實寫照!

2、拒穿號服 被銬一週

一天,我聽獄警董麗霞說我的刑期是三年。我說:不對,我是一年。另一獄警肯定地說:「你可不是一年,你是被判三年。」我說:那是你們欺騙,判決書我看了是一年,是你們私自給改了。」當時董麗霞就拎著電棍過來企圖迫害我,我立即在心裏說「不許動我」!她馬上走開。對她們的造假,我還寫了上訴信。

三月下旬教養院調整勞教所的大小中隊。勞教所分成了六個分隊。按照各個室分,每個房間擠滿了人,差不多有八十多人,四層樓。一、二樓全封閉,關的都是沒轉化的法輪功人員;三樓半封閉或全封閉;四樓全開放,轉化的人在樓裏可以隨便走。我被關到二樓的二大隊,二大隊管事的主要有張秀榮、向奎利、周謙、石羽。我們大法弟子被調去的當天,強行給我們穿號服,我們都拒穿了。獄警們就把我們都給銬起來,不讓我們睡覺。有的銬在床上、有的銬在暖氣上、有的銬在廁所裏,我和一個同修用一個銬子,銬在一張床頭。一個星期不讓睡覺,一天晚上,銬著我們的手銬突然開了。我們喊同修,一起發正念,喊「法輪大法好 真善忍好」。獄警怒氣沖沖的過來了,再一次把我們銬起來。

長期固定銬在暖氣管上 |

被銬在暖氣上或廁所裏的同修全身浮腫。我們給獄警講真相,最後獄警把這件事反映到了勞教所。政委王乃民,所長蘇靜就給我們來了一個強制的管理。動用了兩天的時間,讓我們寫:為甚麼不穿號服。我就寫:我們不穿號服,是因為我們是被非法關押的,修真善忍的,哪有錯啊?根本就沒錯。難道世界上允許壞人存在,不允許好人存在?你們給大法弟子穿號服,就證明我們修大法的都成了囚犯了,我們不承認這個。所有大法弟子在強制下所說所寫一切不符合大法的言行全部作廢,都不是我們自願的,都是強制的。我們一概不承認。大法弟子不是犯人,也不應該被勞教,大法弟子是世界上最好的人。你們把我們大法弟子關押在這裏,是踐踏人權。憲法上還講,公民有信仰的自由。是你們把我們強行綁架到這裏迫害,你們還覺的有理,你們還都是執法者,這不是執法犯法嗎?你們關押大法弟子隨意迫害,限制大法弟子自由,你們才是違法者。我們強烈要求給我們一個合理的答覆。

3、因拒穿號服,被迫害的昏死過去

二零零五年六月二十六號,因為不穿號服的事,獄警們還要迫害我們。我一看老是這麼迫害我們整體,跟獄警講真相她們也不聽,我就自己去找隊長張秀榮。我跟她講了為甚麼不穿號服,給大法弟子穿號服,是對大法弟子的侮辱。告訴她法輪功不是×教,是正法,大法是清白的,大法弟子是清白的。我師父是來度人的。法輪功被定為邪教是人類歷史上最大的冤枉。天安門廣場自焚事件是騙局,是偽案。誰相信誰上當,誰相信誰遭殃。誰迫害大法弟子誰必遭天譴。

我給她講了很多很多大法真相,從歷史到各王朝的暴政,到中共的歷次運動,到文化大革命,我跟她講了大約二、三個小時。她聽的很入神。我講完了,她說:「我們也不是非要你們穿號服,我們也知道你們(煉法輪功的)是好人,確實是這樣。你說咋辦呢?」我說:「有辦法,你已經扭不過(你)上邊(的領導),你就趕緊想辦法轉行。你轉行,你才能解脫。你要是在這裏保護大法弟子,你會得福報的。」她落淚了,我一看她流淚,覺的她也挺可憐的。我看時間到她們下班的時間了,我就提出離開了,我沒想到,她起來說:「來,咱們握握手。」我就與她握手。

我走之前跟她說:「但是有一點,你得把我們的情況反映到上面去,我們這些大法弟子做的怎麼樣,你已經看到了,我們的委曲求全。我們既考慮到你們工作的問題,又考慮到我們是一個大法弟子。給你上面的(領導)講講法輪功真相,你能說清楚吧?」她說,行。我說;我等你。我等了幾天,她也沒給我答覆。我正準備找她,如果她沒有能力解決這問題,我就準備找所長(蘇靜)和政委(王乃民)。

二零零五年七月七號上午,張秀榮讓大周班(就是都轉化的在大周班)的人叫我到大隊辦去。我到那兒,張秀榮就拿出筆錄,問我:「你為甚麼不穿號服?我說:「我上次已經說的很詳細了,你說你會向上面反映情況,我還等著你的答覆呢?你也挺有善念的?你怎麼又變了呢?她說:不行,教養院不讓。我說,把我們的情況反映到上邊,我們直接和他們談。她說,我們不能聽你的,再說甚麼她根本就不聽了。我覺的氣氛不對勁兒,我看到有兩根電棍,銬子,鐐子在一邊擱著。

中共酷刑示意圖:毆打、撞頭 |

片刻,張秀榮瘋了似的,就隨手關門關窗,一邊迫不及待地還喊獄警,馬小丹,高攣,湯豔,一邊瘋了似的來抓我,我說:你們對大法弟子所作的一切,老天都在看呢!過去宗教講善有善報,惡有惡報。現在大法就講善惡必報。我一邊舉起手一邊高喊「法輪大法好!真善忍好!」迫害大法弟子遭惡報,一邊往門外走。這時張秀榮等一幫又像瘋了似的往回抓我,張秀榮又喊來武強、張風芝等四、五個猶大。她們過來就拳打腳踢的,有拽耳朵的,有踢腿的,扭胳膊的。我一直在喊:「迫害大法弟子遭惡報!」張秀榮用手死死的堵我的嘴,叫武強和其它猶大,死死的揪住我的頭,張秀榮回手拿手銬時又讓獄警高攣死死的堵住我的嘴。張秀榮回手拿出已準備好的寬膠帶,就一邊打一邊往下拽我的頭髮,張秀榮用膠帶繞我的頭,封我的嘴,其她幾個獄警都拳打腳踢。我一直喊「法正乾坤、邪惡全滅」!張秀榮妄圖封住我的嘴,她纏一圈我就用牙咬一圈。我仍在喊!

酷刑演示:用膠帶封嘴 |

一直封了八九圈,封的我喘不過氣,她們從我身上往下扒上衣,當上衣拽到快到頭頂時,張秀榮喊來一個男獄警,叫何燕祥的,幫往下拽上衣。何燕祥一進來就拳打腳踢,從我的身上往下拽上衣,內背心全部撕爛,外上衣撕壞,內背心撕碎扔在地上,張秀榮又急忙喊猶大武強找號服。怎麼也找不到,就從庫裏找來一件上衣號服。張秀榮叫武強把撕碎的內背心藏起來。這時張秀榮用銬子把我的雙手銬在後背,用頭套套在我的腦袋上,十二個惡人把我打倒仰臥在地,她們十幾個人把我拽成個大字型,開始往下拽褲子。拽的只剩下一個褲頭,張秀榮又叫武強去找號服褲子,何燕祥左腳死死踩著我的右肩,右腳踩著我的肚子,其她有踩左右腳的。這時我甚麼也不知道了,昏死過去了。

我不知甚麼時候醒來的,頭套甚麼時候拿掉的,我都不知道。我睜開眼睛之後,我看自己怎麼這樣式的?整個人體躺在自己的血堆裏,頭髮和血和成泥,雙腳全都沒皮,新穿不到四天的白鞋被踩的爛爛的。只有腳骨頭露在外面。腦袋老大老大,耳朵只有大聲喊話才能聽見一點聲音。我看到只有張秀榮靠在桌子角站著,不知甚麼時候相奎麗副大隊長也在場上。還有幾個穿白大褂的獄醫,我看到這兒心想:「我怎麼這樣了?」就想趕緊起來,起也起不來。我的嘴依然被封住,說不了話。我使盡了全身的力氣,不知是誰一把把我拽起來,獄醫叫我別動。我用右肩膀把封在嘴上的膠帶非常吃力的往下蹭一點。獄醫看到後就把封在我嘴上的膠帶往下扯了一點點。這時我的思維漸漸清晰起來,我明白了我這是被他們害的。我開始質問張秀榮:你們所幹的這一切還有人性嗎?你們這裏就是地地道道的流氓集團,大隊辦是殺人的場所!禍首就是你,打著警察的招牌在禍國殃民,迫害法輪大法,逆天行道,你們繼續作惡,那這監獄將來就是關你們的。馬三家教養院在國際早已臭名昭著。常言道,人不治天治。當時害死、害殘、害瘋多少大法弟子?國際法庭都將追查,今天的現場就是舊戲從演。我說現在有兩件事必須辦到:第一把我的衣服還給我。(被撕碎的內衣我要作為迫害我的證據保留下來。)第二把蘇靜(所長)、王乃民(政委)叫來。她們不到場不好使。你們迫害好人無度,今天的事不能不了了之。你們為甚麼找男惡警給我扒光衣服?你們這不是公開耍流氓嗎?

4、勞教所王乃民(政委)包庇下屬

在我的強烈要求下,上午十點半左右,找來了王乃民。王乃民裝腔作勢地說:「怎麼了?」進屋一看,瞪眼了。我坐在血堆裏,跟他講迫害我的全過程。我說:你是政委,你不是懂法嗎?你看這現場,你看那頭髮、血滿地都是,都在那了吧,你看到了吧?她們犯了那條法律?」王乃民對她們說;把她的手銬打開,膠帶拿下去。「叫獄醫把後背的血擦擦。」

我對王乃民說:這是張秀榮指使她的手下迫害大法弟子的現場。在這裏公開耍流氓?你們勞教所就指使這些警察們公開耍流氓啊?你就實事求是的向上邊彙報吧,差一點兒都不行,我以前經常給你們寫勸善信,希望你們能明白大法好,希望你們能得救,希望你們的家人也能得救,希望你們能給自己留一條後路。你們也看了、聽了。你們還是不改,你們還是這樣,把大法弟子當奴隸、犯人對待,任由你們宰割。這現場是張秀榮為首,是她指使獄警湯燕、馬曉丹、何燕祥,牢霸武強等十幾個惡人惡警毒害大法弟子的場所。你看上邊都給你們照下來了。你把手機拿出來把現場照下來吧。你們不照,上邊也給照下來了。」王乃民問:「誰照下來了。」我說:「老天給照下來了。所有的參與者誰也跑不了,幹甚麼事都跑不了。」

王乃民一聽我說是老天給照下來了才如釋重負地喘了口長氣。我說:地上的血作證、我背後淌的血作證、被你們踹破的鞋作證、被你們撕碎的背心作證、張秀榮的手錶都壞了作證。我的耳朵被她們打的不大聲說話就聽不清聲音了。你們的銬子及各種刑具作證,我的後背已經被你們迫害的血肉模糊了。這麼多年你們勞教所殘害多少大法弟子?把大法弟子打的肋骨都斷了;有的大法弟子腦袋被打殘了,到醫院看你們說大法弟子裝的。我們哪個不是被綁架來的?來的時候,哪個是殘疾人來的?你們打死、打殘、打傷了多少大法弟子?你們說你們不害怕,上邊一來檢查的,你們為甚麼把大法弟子都藏起來?藏到廁所裏,不許露面?過後你們說,瞎來檢查甚麼。」王乃民問:「誰說的?」我說:「這句話是副大隊長向奎利說的。向奎利喊:「你給我住嘴。」我說:「你叫我給你住嘴,作惡的那些人你們不管,你們反過來叫我們(大法弟子)住嘴,這也太不講理了。你為甚麼這麼痛恨大法,痛恨我們法輪功呢?」她無語。

接著我對王乃民說:你說吧,怎麼解決今天這件事。你解決不到位不行。你們罵大法弟子是畜生,你們都是政法大學畢業的,政法大學裏教你們的法律知識就是把好人當畜生的?」王乃民問:「這句話誰說的?」我說:「周謙(獄警)在教養院來查衛生時,在眾多人面前說的。沒人說,我不能說呀。你們這些人對大法弟子,張嘴就罵、抬手就打。大法弟子成了你們奴役的工具了。你們好壞不知道嗎?我們這些人做的怎麼樣,你們心裏都明白,你滅良心說話行嗎?你必須拿出意見來。」王乃民說:「我們得研究研究咋處理。」我說:「必須處理到位,我的要求是:第一:撤去張秀榮大隊長的職務,開除公職,把張秀榮送司法機關,依法處理;第二:開除何燕祥,及所有參與者的公職;第三:必須處理牢霸。我希望勞教所依法處理,否則我層層起訴勞教所。」王乃民說:「我看看吧,處理結果也不能告訴你啊。」我說:「你不告訴我,你在那不處理,你還滋養這些個牢頭、獄霸,我就告你。」王乃民說:「我們得商量商量。你不要跟國家對著幹,你不要拿雞蛋往石頭上碰。」我說:「誰是石頭啊?你們說你們自己是石頭,我們修的是真善忍、宇宙的大法,做好人,你們都容納不了。你們迫害大法、迫害大法弟子,你們才是拿雞蛋往石頭上碰。」

王乃民走了,那些迫害我的人也隨著他走了。除我之外屋裏一個人也沒有。我就慢慢地從地上扶著東西站起來,轉過身我就在凳子後邊找到了那個被他們撕碎的背心,背心裏還包著張秀榮手錶的表蒙和表針。背心是被武強藏起來的。我要用這背心做我被迫害的證據。

回到監舍之後,同修幫我把沾在後背的(血衣)從背後揭下來,後背的皮肉爛爛的。脊椎骨外露,大腦就像刮大風一樣,呼呼的響;耳朵也嗡嗡的,耳孔向外滲血,後來漸漸的聽不到聲音了。

5、所長蘇靜指使下屬行兇迫害我,把我銬在特製的老虎凳上

二零零五年七月七號發生的事,勞教所的那幫管事的人沒有處理這事,想把這事蒙混過去。經過很多天,費了很多周折我才見到蘇靜。

我到蘇靜辦公室的時候,看見蘇靜在辦公室裏站著。問我「你找我幹甚麼呀?」我說:「我找你有事啊。」我說:「王乃民也跟你說了,這麼大的事,張秀榮能不跟你說嗎,能不跟你彙報嗎。迫害現場都被照下來了。」我一說照下來了,她緊張的問:「誰照下來了?」我說:「老天照的,你躲不了。」我說:「我知道你們不願意處理這個事,你在躲我。警察不是有十個條例嗎?我都知道。你拿出來給我看看,哪個條例允許警察給女大法弟子扒光衣服,讓男警察幫著穿的?這是女勞教所,男警察給女的扒光衣服,這不是公開耍流氓嗎?哪個條例(允許)?這是執哪條法?你給我說出來。」

「你們執法的都知道,男囚犯死了換衣服時都找男的換,找你去換了嗎?你幹了這些年警察。找你去,你去不去?張秀榮是執法大隊長,她不懂法嗎?馬小丹、何燕祥等警察都不懂嗎?他們穿著警察服,為甚麼就在光天化日之下耍流氓呢?你指使他們這樣幹的嗎?你和王乃民指使的啊?你和王乃民,一個所長,一個政委的,都是處級的,又是政法學校畢業的,你們就這樣亂來,不明白法(律)嗎?他們犯哪條法,你趕緊說,你趕緊處理。這裏是勞教所,不是滋養流氓警察的地方,在這兒殘害、侮辱善良的百姓,不是栽贓,就是造謠陷害。你們還把打傷、打殘的大法弟子藏到廁所去,藏在地牢裏去。你以為我們甚麼都不知道啊?」

她聽了這個後說:「啊,你們怎麼……你,馬三家教養院管不了你了。管不了你了。」她氣的聲音都有些變調了。我說:「我和同修們給你寫了那麼多的勸善信,你看了吧?迫害修『真、善、忍』的人是要犯大罪的!你的部下打傷、打殘、甚至打死多少人,你不處理他們,就是你的責任,你逃脫不了幹繫。你們還總是掩蓋、逃避,還不想被揭露。這可能嗎?」

我說:「十二個警察瘋了,把我的背心都撕碎了,把我打成這樣,你怎麼處理?」我又給她講了天安門自焚真相。我說:「法輪功被定為×教是最大的冤案,歷次運動都在害好人。文化大革命你清楚吧,開始都是好人被迫害,到最後那些迫害好人的當權者有七百多人被拉到雲南秘密槍決,政府給家屬一張因公殉職通知單。這就是迫害好人的結局。就像天安門廣場自焚,真修的人是不會那麼做的。這些年你親眼看到這些大法弟子被迫害,大法弟子仍無怨無恨,為甚麼?就是為了讓你們明白真相,不要被謊言矇騙。我從七月七號發生的事,一直到之後近一個月發生的事都跟她說了一遍。我跟她說:「你在這勞教所裏是一所之長。是你讓她們這樣做的?還是誰指使你這樣做的?你給我說說。」

她當場就跳起來了指著我大喊:「你給我住嘴!」我說:「你為甚麼這麼痛恨法輪功?你喊甚麼?你的部下犯罪了,你不處理。跟你講道理,你不明白啊?你喊也沒有用,你喊也免不了把你送上法庭,總有一天你會被送上審判台。」

我告訴她:你們想蒙混過關?你們想打了就白打了,是吧?那不行,這事就不行, 我強烈的要求:撤除張秀榮、向奎利、周謙的大隊長職務,開除他們公職。把他們的追隨者:湯燕、馬小丹,高麗攣等,都處理了,不能讓他們再在這繼續迫害大法弟子。我履行我作為一個公民的權利,你在這兒不管事,滋養這些個牢頭、獄霸。你不處理她們,老天都不容你。你藏也藏不住,你包庇也不行,你殺人滅口也不行,栽贓陷害也不行,都不好使。不要以為馬三家教養院可以為所欲為。自有天理公道!

蘇靜就瞪著眼睛瞅我,啥話也不說,一句話也沒說的走了。

蘇靜走後,我也往回走,這時看到獄警周謙找來了幾個男警察,隨手就把我綁架到老虎凳那屋。我知道是蘇靜指使他們迫害我,我就大聲地喊「法輪大法好 真善忍好」「法正乾坤 邪惡全滅」。一幫惡警邊喊邊過來把我雙手和雙腳各用單銬分別銬在老虎凳的兩側,共用四把鐐子。

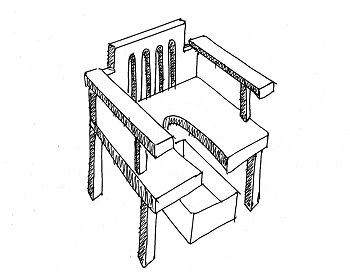

中共刑具示意圖:老虎凳 |

這個老虎凳是特製的非常窄,人的臀部和雙腿都懸空的,後邊直不起來腰,胳膊也抻不直,頭也抬不起來,二十四小時只能弓著腰,腰稍微一直,那銬子就鑽到肉裏,後背的皮肉刮到老虎凳上,爛爛的,骨頭在外露著。屋裏黢黑黢黑的。二十四小時別想睡覺。我被關進老虎凳那屋的時候,我就開始絕食。我大聲的說:「我就絕食抗議你們。抗議你們迫害大法弟子!」我就不吃飯了。嘴出了很多大泡,後背都變的不像樣了;手脖子爛乎了;大小便也不給開銬子。

因無法睡覺。我就把腿一盤,弓著腰打坐。打完坐,睏極了,能瞇一會兒。我一看這樣也不行,我一看老虎凳有些錯位,一節節的,我就慢慢挪開。我的手和腿被銬的死死的,又不能直腰,我就弓著腰,把老虎凳背起來,踮著腳尖一點一點挪到門口撞門。他們給門留了一個縫,用來聽聲音的,她們以為我被銬在老虎凳上,就甚麼也不能做了。門有個空隙,我就想把門整開。結果老虎凳的一頭怎麼也搆不著門邊,沒有整開。我就高喊:「法輪大法好。你們趕緊給我開門,放我出去。」當時深更半夜的也不知道是幾點了,我的喊聲,把警察們都喊來了。一個警察說:「你不要命了啊!」她(他)們一開門,往回一推的時候,「呼」一下他們全進來了。我一下子被撞到後邊,把我身上的老虎凳都撞翻了,我後背和手脖的血流的就更厲害了。他們進來了以後,根本不管我的死活,把我又按到老虎凳上銬著。

我一直被銬了也不知是幾天,被放下來時幾乎完全不能自理。

6、寫上訴信

二零零五年八月十六日的一個上午,我跟獄警石羽說:「王乃民不但不給處理,還想一直拖時間,繼續欺騙我。我得走法律程序,這事不能輕而易舉就放過他們的。你們打死、打傷、打殘多少大法弟子,老天都給你們記著呢!」我一說這個事,石羽就不愛聽了。我跟她說:「這些事我必須上訴,不要以為我們大法弟子不敢揭露。」她說你上訴有用嗎?我當時不理解她說這話的含義,因為她知道對法輪功怎麼做都不為過,這是他們上邊的命令,況且還有江澤民密令:「打死算自殺」。我說:我就想讓那些誠實善良的民眾看清這幫惡警是怎麼做惡的,馬三家教養院到底是一個甚麼樣的地方,它邪惡到甚麼程度,流氓到甚麼程度。這些獄警都幹了些甚麼事。我都要給他們曝光出來。你也阻攔不了我。你也包庇不了他們,我跟王乃民也說了,誰也包庇不了,紙包不住火。我寫上訴材料,你幫我郵出去。」

我寫了六份上訴材料,給高檢、高法、國務院、教養院,我上訴要求開除張秀榮、何燕祥、湯燕、馬小丹等人的公職。還我們師父清白!還我們大法弟子清白!八月十四號,八月三十一號,九月二十六號, 十月十四號讓她分四次郵寄,一份七張,石羽親口說幫我郵了,可是沒有給我看回執。

二零零五年八月十九日上午,他們的上邊要來檢查,他們就搞衛生,周謙和向奎利就到我的房間檢查,說:「誰在床上躺著呢?」坐班的沒吱聲。她又說了一遍。坐班的說是我。她說:「怎麼不說話呢?怎麼還不起來呢?」他們就奔屋裏來了。我把著床慢慢的就起來了。她們說:「畜生!都是畜生!你們都是畜生!」我一看他們又要抓我來了,他們可不管大法弟子死活。我說:「你們甚麼素質啊,誰是畜生?你給我說出來。」她們企圖把我拽到小號裏。我手把住床,他們把床都拽歪了。我說:「你們說誰是畜生?你給我說出來。你們還政法大學畢業的,也太沒素質了。誰說的?你說出來。政法大學就教你們罵人的啊?」她們說我是瘋了,說這個瘋子。我說:「你說呀。」她們說:「你不幹活。」我說:「我不幹活?你們迫害的,我身體有一處好地方嗎?你們看看,我的頭、臉還腫著呢,耳朵還在淌水,後背還血肉模糊呢,手脖、腳趾,你們好好看看爛的啥樣?我一個好端端的人就因為不穿號服被你們害得這樣,你們還有人性嗎?你們的人心哪去了?」

7、舊傷未好又添新傷──不穿號服遭到又一輪酷刑迫害

八月二十三日,教養院派了一幫勞教科那邊很邪惡的人,有馬題山、張軍、王琦、李俊、劉勇、王小燕、李明東、陳景民、張軍等人,他們手拿電棍、棒子、手銬等,拉了一車刑具,還有一些警車都來到了勞教所。他們要把所有不穿號服的都送到大獄(他們為大法弟子設的黑窩點),車在綜合樓那等著。他們一進房間,二話不說就開打,當時打殘很多大法弟子,還有的被強行穿上號服。某大法弟子當時就被打的腰骨脫節了,四肢都不能動了。其中有一個同修叫李保傑的,就在我隔壁小號,被灌食迫害死了。還把一個本溪的沒轉化的大法弟子雙手被銬子銬在一起,雙腳被銬在一起,下樓時惡警拖雙腳從二樓拖到一樓,後腦和後背被拖得脫皮血肉模糊,上樓時再從一樓拽手銬拽到二樓,前身和腹部脫皮,也是血肉模糊,邊拖拽邊邪惡地說「磕死你」,冬天時把這個同修扒光衣服扔到廁所裏,三九天寒風刺骨還要打開窗戶被風吹,還邪惡地說:「凍死你」。這是我親眼看到和聽到的馬三家勞教所罪惡的一幕。

中共酷刑示意圖:拖拽 |

八月二十三日下午,他們對一個原來是公安人員,因發真相資料被非法抓捕的同修施以酷刑。他們把她關到綜合樓裏,揪她腦袋,狠狠的往牆上撞;還用吊繩把她吊起來,橫著拽,豎著拽,像坐飛機似的,來回這樣折磨她,拍打她,她被打的昏過去了,之後把她關進小號裏。等到八月二十四日上午把她放回來時,她被套上號服,她被打得已經雙目呆滯神志不清。

他們揚言:「看誰不穿?!誰不穿就是這個下場。」說完他們這群人就直奔我來了,我坐那立掌發正念。李俊(一米八五),揪著我的毛領子就往牆上撞。在他揪住我的時候,我抓住二米多高的二層鐵床,他把我連床一起往牆上摔。我高喊「法正乾坤 邪惡全滅 法正天地 現世現報」。他把我摔到門邊,我把住門。他往外推我,我就不去。劉勇一米八多,體重二百多斤,也過來狠狠地揪住我的頭髮,「啪啪」的打我,往外面推我,我就把著門不動。他推的我抓不住了,我就順著推我的勁兒坐到樓道的平台上,我就不動,我抓住門。我高喊「法輪大法好,迫害大法弟子遭惡報,所有大法弟子、善良的世人啊,教養院這群惡警又來迫害大法弟子了。」他們就上來推我,我坐在那,他們推不動。我把他們怎麼打死、打殘大法弟子的;他們都打死、打殘誰;把女大法弟子的衣服扒光了找男警察穿;把女大法弟子扔到男牢房裏被強姦;來檢查了,把打殘的大法弟子關到廁所裏藏起來等等惡事又揭露了一遍。他們瘋了似的氣的嗷嗷叫喊。

這時勞教所裏的坐班的警察都到綜合樓。宿舍樓和綜合樓中間有一個場地,有好幾百米。這幫警察都出來了,很多,一眼望去,黑乎乎的。我坐那兒揭露他們的罪惡,他們過來幾個惡警把我揪起來,給我套上頭套,把我的手銬在背後,他們拽著我就往綜合樓走,其中有一個警察是陳景民,我不走,他們從宿舍四樓使勁的由操場往綜合樓拖拽我。我一直喊法輪大法好、真善忍好,迫害大法弟子遭惡報!

到綜合樓的時候,我就暈過去了。我睜開眼睛的時候發現自己在綜合樓裏,在地上躺著。昏昏沉沉的我也不知道躺了多少天才被放回監舍的,也不知道是怎麼回到監舍的。

8、惡警折磨講真相的大法弟子

二零一六年五月十三號,是世界法輪大法日,我們大法弟子就齊聲高喊:法輪大法好!真善忍好!法正乾坤 邪惡全滅,法正天地 現世現報。」一些警察也附和著說:「好!好!好!」大法弟子們高喊了約四十多分鐘。那天蘇靜、向奎利等人都跑到樓上待著了。一到他們認為的敏感日的時候,就看著我們。

蘇靜聽到我們的喊聲很生氣,就派一些牢霸,其中有武強。蘇靜說:「把她們(指大法弟子)都分散了。」那些警察就來抓大法弟子,其中有叫劉成傑、李明東的警察。把一大法弟子身子打的都看不出原樣了。先打的是一年輕同修;之後打的是一個老年同修,武強和這幫獄警使勁打她,往死裏踹她,她被踹的滾來滾去的。我們一邊喊「法輪大法好」一邊往這個同修身邊衝。當時沒人抓我,我就大喊:「趕緊把她放了,你們快要把這個老太太踹死了,趕緊的,快救人啊。」一喊,他們就把老太太放開了。舒晶走過來說:「一天天你們這些人瘋瘋癲癲的,好,好啥呀?好個甚麼?好個屁!」她指使警察行兇,她在一邊看著劉成傑(獄警)等人打大法弟子。

他們把我直接關到老虎凳那個小號裏去了。幾天之後我出來時,看到好幾個同修的嘴都腫脹的很厲害,這時我才知道我被關進小號後,幾個惡警拿來擴宮器對喊口號、講真相的同修進行迫害,她們把擴宮器強行塞入大法弟子的嘴裏撐,使被撐的同修滿口出血,有的牙齒脫落。她們很長時間無法吃東西。當時還把一同修的腳踝骨打碎,腿腫的比兩條腿還粗,腰骨也給打斷了。在小號裏關了三天,直到一年多回家時也沒見她的腰直起來。之後很多次大法弟子只要一講真相,惡警就用擴宮器迫害。

9、警察縱容牢霸行兇

牢霸是惡警培養出來的,所以她們肆意行兇。二零零六年八月二十六日,我在教養院,又一次寫上訴材料。我跟獄警石羽說:「你不能夠跟他們同流合污。我上訴是履行作為一個公民的權利和義務。這個上訴材料你要是不發出去,這個罪將來你要承擔。你必須承擔。」石羽說:「我都郵了。」 我把整理好的上訴材料給了石羽。回來時,碰到同修聊天,說:「看,又在牢裏打人了。」武強從牢所裏進來,向外走的時候,武強就聽見同修說她打人了。武強就私自闖進我所在的監舍,抄起棒子做出要打人的架勢說:「誰說的我打人了?誰說我打的?」一個同修說:「我看到你打的,你打我們同修了。武強抄起大掃把照同修腦袋劈啪劈啪使勁打,誰說打誰,「四防」人員也不敢拉,誰也拉不開,」我因被迫害的沒恢復過來,我說:「這不就是你打的嗎?這傷不都在這嗎?」同修們也說,我又繼續說:「你還想囂張、滅證、殺人滅口嗎?你替警察積功盡力!你就是馬三家教養院滋養的牢霸。這樓上樓下,你打了多少大法弟子啊?」武強抄起笤帚由打同修,轉過身就來打我。啪啪的使勁往腦袋上打。打得我喘不過氣來。

同修看武強這麼發瘋地打我,趕緊找「值班」的人來制止武強。其她猶大不敢制止,她們都怕她,她對待其她猶大比獄警還狠,這時副大隊長向奎利進屋來了。向奎利對武強說:「你出去!」值班警察(李秀榮)把武強手裏的笤帚搶下來,把武強推到門外去了。向奎利把我和一個被打的同修,叫別人來扶著我們到值班室,我跟向奎利講武強打人的經過。我跟向奎利說:我強烈要求教養院必須處理牢霸:「必須處理武強。這個牢霸是你們教養院滋養的。這樓上樓下,武強打了多少大法弟子?他把某大法弟子的尾骨都打斷了,某大法弟子殘了幾個月沒好,他還把某大法弟子打的都駝背半年也不太敢直腰,而且還流膿淌水的,之後他還把這個大法弟子關到小號裏蹲了幾個月。這些都是你們在背後指使武強幹的。這樓上樓下迫害大法弟子的時候,沒有他不到場的。這回不處理武強就不行。」 張秀榮、何燕祥都是流氓警察。武強同她們攪在一起,共同犯罪,都成了殺人不眨眼的劊子手了。想怎麼迫害大法弟子就怎麼迫害,這不行,這回我一同起訴她們,不除掉牢頭獄霸不行。

九月初的時候,之前我每次見到石羽都問他是否幫我郵上訴材料。石羽都說你每次寫完了,當天就給我郵了。我說你最好不要扣押,那樣對你不好。石羽說:你相信我吧,都給你郵了,這是法律上的事。」

10、隊長張秀榮、周謙、相奎利給大法弟子斷食、斷水、不許上廁所

十月十八日,之前我們沒轉化的一直不穿號服,都把號服扔到垃圾桶裏了。這天早上,張秀榮上班的時候就問:「誰都脫號服了?。一問,誰都不知道。」張秀榮、向奎利、周謙他們決定給大法弟子斷食,斷水,不許上廁所,張秀榮揚言都餓死你們。不許幹這個、幹那個,把監舍門鎖上,還讓那些轉化的看著我們。斷三天半時,有的同修吐,有的都拉的綠水,我當時是拉肚。怎麼喊也不給開門,大家只好在紙簍裏方便,滿屋子的臭氣。

警察走到門口說:「這麼臭?」我說:不開門那能怎麼的,你們想用這辦法來迫害我們,逼迫我們穿號服,那是辦不到的。趕緊開門,再不開門我們就把門整開,這是正當防衛。衝出牢門告你們去?憲法規定可以餓死在押人員嗎?我們沒有罪想害死我們。我出去就找你教養院去。你們給我們斷水斷糧,你們犯大罪了。法律上有這一條嗎?

斷食斷水近四天的時間,十月二十一日上午,警察才打開門。我們都上廁所。那些坐班的一排排的站著,看著我們這幫人,我們都不穿號服,他們很害怕。我正在上廁所呢,張秀榮弓著腰進來了。她說:「就抓你。」我還沒聽清她說的是甚麼。我一抬頭,她就在眼前。她說:「就抓你,就抓你。」她伸手就要來抓我,我說:「我在上廁所呢,你幹啥,廁所都不讓上啊。」我剛站起來,她「叭」一下把我推到廁所口坑去了。

廁所是二尺多深的池子,裏面的水到膝蓋以上。我一下子從那裏跳出,從她的身側上來,她再次往下推我,沒推動。我說:「來吧,你不是抓我嗎,來,來抓吧。」她弓著腰用手推著我,她說:「我要把你抓到大隊辦去,收拾你。你是她們的頭。」我說:「誰是頭?大法弟子沒有頭。哪有頭?」她嘴裏還一個勁的叨咕:「就抓你,就抓你。」 廁所好大的,繞了三圈。我往前走,她往後退,到那廁所的上邊,我說:「那行,你就在那邊呆著吧。」我兩手順著她的肩膀擼一下,她站那就直瞪眼,就眼皮毛動。我就聽她說了一聲「哎呀!」她的胳膊、腿就直直的,一動不動的站那兒。後來他們坐班的有一個人說:「你回去吧。」我回到房間透過玻璃窗看到她還在那站著,才避免我再次被她迫害。

11、獄警用雪埋大法弟子 露頭就用鐵鍬往雪裏拍大法弟子

二零零六年二月二日,央視都報導了,說是遼寧省史無前例的大雪。勞教所院裏那個雪有四~五米深,把車都埋了,他們就叫我們去清雪,把我們都攆到樓下整雪。那些被轉化的人,樂意幹活;我們沒轉化的,歷來不去幹活。周謙來了說:「你們怎麼不幹活?趕緊的,你們都下樓。」石羽對我說:「你也下去。」我想我也很長時間沒下樓了,下樓我也不幹活。一同修高血壓二百二十,起不了床。這幫警察就把她從床上甩下來。這個同修當時昏過去了,獄警高雲鵬當時就把這個同修腰椎骨踹脫節,後來到醫院檢查,腰椎骨斷了。

中共酷刑示意圖:冷凍雪埋 |

到樓下我們不幹活,惡警就把我們扔到大雪裏,埋了我們一天。有一同修原來患有小兒麻痺,修煉後好了,被迫害後又出現病症。她渾身的衣服都濕透了,還被他們埋在雪裏一天,從雪裏出來後,她哆嗦好幾天。其她同修被埋在雪裏,同修們往外出,警察就用鐵鍬把同修往雪裏拍。當時我沒被埋在雪裏,我一看這不行,我就反覆大喊:「法輪大法好。」他們過來幾個人把我也推到雪裏,我也被雪埋了一天。至今我的腳還有些腫著,夏天的時候還好點;冬天的時候腳幾天就能掉一層皮。

12、強制勞動

二零零六年三月二十八日,教養院下來命令(通知),對所有不轉化的大法弟子強勞。開始強制大法弟子勞動,被我們抗拒,教養院一個頭說;不勞動也吃不黃教養院,反正上邊一個法輪功撥款兩千元。這是聽獄警聊天說的。勞教所為了多賺錢,強制我們勞動。教養院所有職員, 包括教育科;和勞教所的所有獄警,包括男警上下傾巢出動,整大批量的大蒜,限定時間幹,對不幹活的下毒手,手段凶殘至極,他們把沒轉化的同修隔離開。

我們不幹活,他們就輪番的打我們,這個警察打幾下,那個警察打幾下,另一幫就上來,就這樣輪番地打。當時教養院裏最兇惡的警察是王琦等人,還把我們的腦袋使勁往牆上撞,還把我們的頭按在地上,死死揪住長時間跪著。拳打腳踢的,有的同修跪的全身直哆嗦,發腫,膝蓋直出血。有的暈過去。當時他們沒強制我跪。他們打一同修時,我說:「不許打同修,迫害同修你會遭報的。」他們說:「叫你說,叫你說。」就一起朝我來了,七手八腳地把我打倒在地。強行揪住我跪,我心想:你叫我跪,我就不跪。我就起來了,我跟同修說:「起來,走,回屋去。」後來有些同修堅持不了,被逼著扒大蒜了;有的同修被關在隔離室。我被他們又一次關進地牢。

傍晚五、六點鐘時,獄警大多數都離開,同修都回監舍了,地牢沒剩幾個獄警,地牢的大廳內只有我一個人,我靜坐發正念,一會過來一個男警察,問,是不是你們認為你們幹活,賺錢都讓我們貪了。我說修煉人無需管人間的閒事。你們有能耐把教養院貪黃了,與我們無關。一會突然來了一個左上額有一撮白髮、男的,穿警服,大約五十多歲,矮個赤紅面,他說:「哎,我領你上廁所。」我說:「你幹啥?你耍流氓啊?這是女勞教所,裏面都是女的,她們不會來嗎?你耍甚麼流氓,誰叫你來的,你來幹啥?你又要害死人哪?」他往後退兩步,我說:「我就不上廁所,我就在這,你離我遠點,就站那邊空地別動,你要想做惡,從今以後這地牢你永遠也出不去!頓時他的胳膊腿像殭屍一樣立那。 我就坐下來發正念。過了好一會兒,他蔫蔫走了。

之後又來了一個教養院最大個身高一點九米(後來知道他叫李駿);他把木桌子「碰」的一聲搬到牢廳:他嗷嗷的吼:「你說你姓啥?叫啥名?」我沒有回答。他又說:「你為甚麼不幹活?」他看我坐在那不動,過來一把把我揪起來;又問;你姓啥;叫啥名?我告訴他:我叫大法弟子,我們沒有犯錯,而你們打著執法的旗號在迫害我們,你們是真正的在犯罪。你們在這迫害大法弟子。你們還是受過法制教育的人,」他「啪啪」使勁的打我;邊打邊吼「叫你說,叫你說。」 我高喊:「法正乾坤、邪惡全滅,法正天地、現世現報。法輪大法好。迫害大法弟子遭惡報,」他說:「還沒有你這樣的呢。你還挺兇的,還擱不了你了。我還治不了你了。」他拿著訊問錄,又對我吼, 「你寫吧。」我就寫上:法輪大法好,真、善、忍好。法正乾坤、邪惡全滅,法正天地、現世現報。我是修大法的。他說:「你寫這個幹甚麼?他氣的『銧銧』打我,我又喊「法輪大法好」,繼續揭露他們幹的壞事的時候,我一下子被他打昏過去好長時間。不知甚麼時候聽見一個人使勁地喊我的名字。等我醒來時,看見自己躺在吐的白花花的地上,我的頭很長時間處於昏沉狀態。

13、又一輪強制轉化

二零零六年六月二十六日,教養院又開始對大法弟子進行六十天的強轉。我們聽到獄警直接說;允許傷亡。這次強轉教養院又派來了不少惡警。有的同修被關進小號裏。惡警把大法弟子都隔離開。今天叫幾個到樓下,明天又叫幾個到樓下,分到各室去。樓下是黑乎乎長時間空著的地牢。一個屋裏有一張二層上下鐵床。獄警董麗霞和幾個猶大苑淑珍等,把我也叫出去,行李還沒等放穩,馬期山,嗷嗷的喊!「你過來。」我不理他;他使勁揪往我的衣領,往牆那拽,牆上寫著「轉化」兩個字,字底下畫了一條藍色的(橫)槓。他說:「轉化」,我就跟他講:法輪大法是修佛、道、神的,我修大法無罪,大法是清白的,我師父是清白的,必須還我師父清白。

沒容我說完「放大法弟子回家」。他就開口大罵,大打出手,甚麼齷齪難聽的話都能出口。他是一科室的頭,邊打邊罵!「誰不知道我馬期山,你問問,誰逃出我馬期山的手心,你真死不要臉,你還敢講,」邊吼著邊打我,把我單臂吊到床上。他又叫來了一幫專幹轉化的人,其中有苑淑珍、董麗霞獄警等,她們手拿著筆紙邪惡的勸 「你就轉化了吧。你最能犟了。」我說你們這樣坑人,坑了多少大法弟子!你們有甚麼臉面來跟我說?你們再不懸崖勒馬,你就得同操縱你的邪惡一起遭報應。趕緊記住法輪大法好!給自己留條後路吧! 我剛講,她們就說:「我們不聽。」就去馬期山那告我的狀;說我們可整不了她。

馬三家酷刑:上大掛 |

馬期山瘋了似的叫李明東還有一幫惡警,強行把我拽到南側兩張二層雙人鐵床中間上大掛,酷刑迫害,左臂銬在左床高於頭的柱上,右臂銬在右床柱上,床的距離同床長,兩腿上用繩子從上到下死死的纏住,手銬和腳鐐都給我戴上了,把我吊起來,成「飛機狀」。抬不起來頭,也睜不開眼,睜不開眼是因為整個身體的筋骨被抻的,感覺都要斷。一收腹的時候,疼的全身冒汗。我跟他們講甚麼?他們都不接受,繼續迫害,當時索骨被踹斷,身體各個關節針錐般疼痛難忍。鎖骨至今都酸痛。李民東、馬期山過來時說:「哎?這怎麼這麼輕啊?」石羽明白些真相,等沒人的時候,他到我跟前說:「我給你鬆一點吧。」我身上的銬子就鬆一些了,我就在那背法、發正念。李民東、馬期山過來的時候說:「給她緊點兒銬著。」把銬我的鐐子、銬子又緊了緊。我的手、腳都不能動,腳被綁的死死的。我徹底一點都動不了了。我不一會兒就暈過去了。那時我已經被關押迫害了一天。

後半夜的時候又暈過去了。我清醒後,石宇對我說:「你不寫轉化,那能放你嗎?」我就喊:「你們必須得無罪放我。你們是在迫害我。」「叫你說,叫你說。」一幫猶大還有惡警圍著我、瞪著眼睛看著我。就像以前的土匪,他們比土匪還邪惡,一直迫害我,你一拳她一拳的逼我轉化。他們讓我寫轉化,我在身體承受極限時我就寫「不練了。」大法修煉用「煉」字,我知道這麼做也不符合法。 我把我寫的遞給石羽。當時有兩個同修寧死不寫,不配合。

我暈過去後,他們把我鬆開了。醒來後我對石羽他們說:「我告訴你們,你們休想叫我轉化,叫我轉化是絕對不可能的。逼我寫的所謂轉化字樣全部作廢。我不承認這回事。」他們在那,其中劉勇(擺手)說:「放,放吧。」後來他們看到我寫的是這個「練」, 「算,算,算了。」我明白他說的前兩個「算」字,是指也可以或也行的意思,因為他們知道我不可能真心轉化,所以他們也沒叫我簽轉化的單子。我跟他們說:「你們這事幹的都是徒勞的,我師父講;強制改變不了人心。法輪大法是正法。迫害法輪功弟子必遭天譴。我感到難過的是,我沒能夠做好,沒有像那兩名同修那麼堅如磐石,誓死不簽、不寫;看到她們被迫害得不能起來、每天躺在地上被惡警踢來踢去,我心如刀絞般的痛!迫害每天都在持續發生,看到同修被迫害,我又無法阻止他們的惡行,我知道不反迫害是不對的。我只有給警察講大法真相,而招來的是又一輪的迫害。

二零零六年十二月二十七日,剛在食堂吃完中午飯還沒等回監舍呢,就來了一幫警察。把我們這些沒被轉化的都弄到綜合樓。我們就問:「啥事啊!去綜合樓?」他們在桌子上放一張白紙,叫我們簽字,就是讓我們簽上自己的名字。他們也知道我們不能簽、不能寫,不會配合他們。他們看著我,我心裏想:「無論你們要幹甚麼,我們都不承認這個事。」 我要寫「法輪大法好」,我剛寫個「法」字,一警察一拳對著我的左額頭就打過來。最後不得已的情況下我們只好都簽了自己的名字。這張簽了我們大法弟子名字的白紙,證明馬三家勞教所又要造假欺騙政府,說我們這些人都轉化了,以此騙政府的獎勵──多給錢。這是他們的目的。

14、就因不簽『結束表』我又被上兩次大掛

二零零七年六月十一日那天,我跟周謙說:「把我綁架到這裏時說是一年,後來又變成三年,就是三年也早就到期了,都超期快兩個月了。你們還不放我,到底是怎麼回事?周謙對我說:「你可能被加期了。」我說:「怎麼加期?我也沒犯錯,給我加甚麼期?你們又憑甚麼加期的?你們在這裏不就是無故害人嗎?你給我寫明白了,哪天加的期,因為甚麼加的期,我要告你們。你們必須放我。」

二零零七年六月十八日的那天中午十二點,吃過午飯回到監舍。刑事犯馬建軍說:「翟彥輝(警察)叫你。」我說:「警察叫我幹甚麼呢?」她說:「叫你去大隊辦。」我一下子想起來了,他們是因為我十一日那天跟周謙的談話。到那兒之後,真的是因為加期的事。

獄警翟彥輝告訴我叫我五月二十九號走,我說早就過期了。一警察說:「你可能有加期唄。」我說:「我也沒犯錯,是你們隨意的害人,還要給我加期。」另一警察王秀菊說:「你像個瘋子一樣,誰也管不了你,哪也管不了你,你還不加期,往哪兒跑?」我說:「你們幹這行的誰不懂法律?何燕祥不懂法律?他還穿著警察衣服,你這樣說我這不是在侮辱人嗎?」我又揭露了他們迫害大法弟子的事。我說:「你們在犯罪,打著管理的旗號。你們在這滋養牢霸。你們必須給我拿出加期的證據,把這個加期的說明白了。你們一天天在這打、罵、栽贓、陷害我們;包庇、窩藏惡警、牢霸的。這些你們都不說,居然還要給我們加期。」

下午我去找一分隊的王秀菊,我跟她講:「被綁架來這時他們說就關押我一年,當時叫我簽字,我沒簽。給我加期都是這個勞教所害的,就是按三年算早就到期了,你們又延長了兩個月。還不放我,為甚麼?給我說清楚。」她說:「那我看看,我去給你找去,沒問題。」我說:「好,我等著。」第二天下午,王秀菊把我叫到她管的那個大隊去了。我就問她:「我被強行綁架到這裏,是二零零四年的五月三十日,不是七月二日。而且昌圖的警察讓我看了判決書,上面寫的是一年,我也沒簽字。結果到你們這就變了,變成了三年,又多關了我兩個多月,一直在持續的迫害我。」這時,王秀菊問我:「你都幹啥事了?裝糊塗啊?你老跟這裏擰勁!你都黑暗透頂了。」我說:「我們一說法輪功的事,就被說成黑暗透頂了。真正黑暗透頂的是你們。給我加期,我要求你們給我查清了,你們給我加多少天?為甚麼加的期?」王秀菊說:「那你去大隊辦找翟燕輝吧。」翟燕輝負責記錄(勞工)。我到翟燕輝那,翟燕輝說:「你有加期。」我問他:「誰加的?為甚麼加期?加多少天?你給我查一查。你給我寫到紙條上。」他說:「誰給你寫呀,你喊口號幹甚麼的。你喊大法好了,你煉功了,你還看經文了。」我說:「這就是給我加期的理由?」你們幹的那些事,將來都得繩之以法的。這些惡事你們都別幹了,迫害大法弟子可不是鬧著玩兒的事。儘管你們給我加了期,我還是要告訴你記住「法輪大法好,真、善、忍好」!

為了讓我在結束書上簽字,翟燕輝指著一張表格說:「你在上面簽個名,這是你的錢,你查一下剩的錢。」我說:「我還剩下一千塊錢。」相奎利說:「都已經給你點完了,擱桌子上了。」翟燕輝(指著那張紙)說:「那你得在這上簽字啊。」這個我簽字了,承認這錢是我的。她說:「你要回家了,這是好事,你得在結束表上簽字。」我說:「我不承認這一切,我為甚麼還要給你們簽字呢?我也不是犯人,我幹甚麼要簽字。我又沒有作惡,我修真、善、忍坦坦蕩蕩的,這你們心裏都明白,為甚麼要給你們簽字?你們趕緊明白真相,別整這些簽字的,立即放我出去。否則的話,那罪惡是你們承擔不了的。而且無論你們給我加多少期,我都會往上告的。」

我一邊跟他們說話一邊往出走,翟燕輝說:「那你就別走,你不簽字,你把那錢也拿出來。」我把錢往那一放,我就回監舍了。

六月十八日下午的時候,刑事犯馬健軍喊我,叫我到大隊辦去。到那之後,讓我在表格上簽字,我拒絕簽字。這時翟燕輝拿出一根小手指粗的鐵條,翟燕輝說:「你說你不簽?」我說:「我不簽,我不可能簽。你們叫我簽字都是在犯罪。你們不能這樣。」我又跟她講了一會兒,她說:「你不簽就算完了嗎?不簽不行。」我就往外走,她就來堵我,拽著我的手不讓我走。她用鐵條不斷的打我手,逼我簽字,我始終沒簽。她越打我,我越喊「法輪大法好,真、善、忍好。」她越打越厲害,她朝那些警察大喊:「趕緊來呀!」把二大隊長張秀榮、正大隊長張春光、副大隊長張君和一些警察都喊來了。

她們一群警察對我這個五十多歲的老太太拳打腳踢的就上來了,企圖掰我的手指,非要我簽字。我雙手十指交叉扣在一起,緊緊的攥住。無論他們怎麼打我,我都是在跟他們講真相,而我這雙手他們就是掰不開。張春光順著我的手,往死裏這麼掰、那麼掰的,扭著我的腦袋,她回頭對趙國榮說:「你去。」趙國榮從廁所回來時手裏拿了一塊抹布,直接塞到我嘴裏,想堵住我的嘴,他們掐著我的肩膀,我就用自己肩膀和她們掐著的雙手的順勁,把嘴裏的抹布一點一點的弄出來,我就繼續說。迫害大法弟子會遭報的!你們幹甚麼老天都在看著呢!

張春光來的時候帶著銬子,就想銬我。我還是攥著拳頭,他們還是沒掰開。我在桌子的後腳那,我往出退,張春光、翟燕輝越往裏擠, 翟燕輝拿著鐵條繼續打我。張春光舉起拳頭就要衝著我的嘴打,我一張口,她的手劃到我的牙上。張春光「啊」的大喊了一聲,鬆開了手。我說:你們也太過分了,想把我嘴堵上下毒刑,死囚還沒這刑法呢?我就往出走,趙國榮、張軍上來就把我拖到西側後屋兩張兩米多高的鐵床那迫害我,上大掛,左手銬在東側的床上,手高於頭斜上方,左手銬在西側的鐵床上低於頭斜下方。然後他們拿來一張新白床單,一分兩半,從腰將兩腿死死的一直纏到腳脖。一動也不能動,血液都無法流通。他們稱這叫「飛機刑」。這時,頭也抬不起來,眼睛也睜不開,但是我嘴能說話,我就一直講,講了兩個小時左右。

酷刑演示:抻銬 |

我手腕被銬的都血肉模糊了,骨頭和筋都露出來了。有一個警察過來看看我怎麼樣了,這時我頭昏昏的,我心裏想我可不能昏過去,不能按手印,不能讓他們的陰謀得逞,我也不能死在這裏。我說:「你們現在覺的這地方是銬我們的,將來都是銬你們的。她們說:「我們不管,就管你現在這個事。」我說:「我也沒犯錯,我不可能給你們簽字。」 我把我知道的他們做的那些惡事都揭露出來。之後我就暈過去了。我清醒後發現我不在原先銬我的屋裏,我的手黏黏的,一看在我手指上有印泥。我說:「你們強行用我的手按印了。我告訴你們,你們在我甚麼都不知道的時候,你們用我手按的印,我不會承認你們做的這個事的。你們太作惡了。」

二零零七年七月二十六號通知我二十九號回家,勞累一天的同修聽到我要回家的消息,已準備好水果歡送我,還有其它監室的也有三退的好人,都來參加,可誰都不知道我被迫害的已不能行走,全體被關押在那裏的同修一夜沒睡,為我發正念。

七月二十七日下午我妹妹從千里之外來接我,到收發室,正遇張秀榮值班,我妹妹問?我姐在哪?張秀榮說;你姐在這裏也不轉化,在這裏瞎整,瞎鬧,怎麼放她回去?我妹妹說:我得見她一面。張秀榮就刁難我妹妹說不行。我妹妹說,你們不是通知家人來接人嗎?怎麼不放人呢?你說不行,那我就去找你們的上邊。張秀榮說你等一下,趕快拿起電話聯繫,回頭告訴我妹妹說,明天早上八點放人。

二十八日凌晨四點多,我妹妹就來到了教養院,她等啊,等啊。之前說是八點放人,可是到了八點,也沒放人。我妹妹問他們為甚麼不放人,張秀榮找了一堆的藉口和理由。我妹妹說:「你們要是不放人的話,我們往上面去找了。我們不可能一直等,我就找你上邊,看你們放不放人。你們不是通知我們說放人的嗎?那你還不放?」張秀榮一看不行,就跟綜合樓裏的警察聯繫了。不一會兒,管事的獄警劉志洪來對我說:「你收拾東西吧,收拾東西準備走。哎呀,你到那得簽字,你不簽字,你還走不了呢。」我就在心裏發正念,不聽他那個事。不大一會兒,他說:「走吧。下樓吧。」我就跟著下樓,到獄警趙國榮那,趙國榮說:「錢,一千塊錢。」錢在桌角擱著,是我剩的錢。他斜眼瞅我一眼說:「你簽字吧。」我就拿起他們準備好的筆簽了字,趙國榮和劉志洪倆獄警藉機抓住了我的手指不放。在那張紙上按上手印。我說:「你們這是在耍無賴,我是不會承認這些事的。」

我又一次被強行按了手印之後才被允許離開這個罪惡多端的人間地獄!

三、再次被綁架到馬三家勞教所迫害

二零零八年七、八月份,我又一次被綁架到了馬三家勞教所。獄警要對我強行轉化,勞教所裏的人很多都知道我,他們就對我下了死手,就想把我弄住了。強轉就是分幾撥人看著大法弟子。當時有人把我叫到了所長辦公室。在場的有副所長周勤、向奎利、高阮、張秀榮、周謙、張環、張磊、張賀等共有十一個人。

一進屋,我準備跟他們講真相,他們一幫人不容我說話就把我揪住,對著我啪啪來回打,拽著我的手就要去按手印。轉化的那些玩意兒他們準備好了,就是讓我按手印,我就不按,我和他們就來回扯。她們把我推到廁所裏去了,廁所是有階梯的,到廁所第三階層時,一下子把我推到廁所的牆上,鼻樑差點沒碎了。

我被推倒在地,我的左右膝蓋正好硌在台階的稜上了。同時左腳脖子就崴了,腳尖衝後,腳跟衝前,整個腳旋轉一百八十度。這隻腳的二趾,腳趾肚翻過來了,也繞一百八十度。這時我渾身冒汗,我已經起不來了。我低頭一看自己的腳已經這樣了,對獄警說:「你們看看,你們給害的,都這樣式的了,你們還想害死人啊?」他們要送我去醫院,我說:「你們害完人,就把人送去醫院,休想,你們讓開。」

我還是清醒的,我想我是大法弟子,我有師父管。我就忍著劇痛用左手托著腳脖,右手攥著腳後跟,繞了一百八十度,繞回來了。等我再正腳趾時,我已經虛脫了,冒了一身汗,有些不能堅持了。我告訴自己一定要堅持住,我得把腳趾正過來,之後我又把腳趾正過來了,只是當時心不穩,沒有對正,現在走多路,會腳疼。當時膝蓋骨刺都支出來了,三角形的,在場的人都看到了,獄警們還企圖把我送醫院去,我讓他們趕緊走開。我把膝蓋上突出來的骨頭,往裏壓了一下,到現在膝蓋的位置上都有一個包。那條腿受傷不到一個小時,就黢黑黢黑的,黑了好幾個月。大約半年多的時間,腿才好。

獄警怎麼用我的手按的手印,怎麼給我弄回監舍,我一點知覺都沒有了,甚麼都不知道了。他們幹完這個事後,到處宣傳,「你們看看她,一直不轉化,怎麼樣也不轉化,看看,這回她轉了吧。」我就告訴她們,警察是在我昏迷的時候按的手印,不好使,我一概不承認。我告訴同修我說那次是周奇幹的,我就把當時的經過跟大家說了,大家就了解了。在之後的兩年中,我經歷了無數次類似這樣的迫害,儘管迫害手段在變化、在升級,但我的心堅如磐石。我堅信:修大法沒有錯!我的師父沒有錯!

我在馬三家勞教所又經歷了兩年昔日的迫害!

趙淑雲老人為了堅守自己的信仰共經歷了八年零三個月精神與肉體的雙重迫害後,才得以回到自己的家。回想這近三千個日日夜夜,這位老人憑著怎樣的意志、怎樣的堅忍日復一日的在分分秒秒的煎熬中度過!只因為信仰,只因為按真善忍做事,按真善忍做人,把真相告訴被欺騙的人們就遭到如此的迫害?!這是怎樣的國家?怎樣的社會?老人肉體上留下的深深的創傷和道道疤痕,這樣的人間悲劇就發生在妄稱「人權最好時期」的中國!這是何等的悲哀!我為我的國家竟無司法公正而悲哀!當我了解到她的內心是那麼的純淨:為修大法,為救眾生承受再多也無怨無悔!我不禁肅然起敬!在這樣的國度,在這樣的社會,在生死攸關的時刻,能夠不顧自己的安危,也要把真相傳遞,也只有大法弟子能夠做到!我彷彿還能聽到她發自內心的呼喊:「法輪大法好,真善忍好!」「信仰自由,信仰無罪」!

文章整理到這我以為就結束了,而我再往下看,我看到事隔幾年後這位慈愛的老人再次被惡警綁架,再一次經歷了九死一生的魔難。

四、到戶外集體煉功被「610」綁架迫害成「活死人」

那是二零一三年三月二十二日,因參加戶外煉功,被瀋陽市大東區610夥同通遼市610幾十人闖入通遼市建行小區:上午十一點左右,一群黑乎乎的便衣,聲稱「我們是瀋陽市610的,一會又說我們是通遼市610和派出所的,找你核實情況。」我向樓下望去,前後院內外黑壓壓被持槍的便衣圍得水泄不通。敲了很久我一直沒給開門,他們就找來一個開鎖的人把門撬開闖入室內。我大聲呵斥:「不許私闖民宅。」

我把窗戶打開對著窗外大聲喊:「市民們看吶,這群便衣警察來騷擾小區安定了,又要迫害煉法輪功的修真善忍的好人啦!法輪大法好,真善忍好,煉法輪功的無罪,是做好人的。看清它們,不要被欺騙。」

他們一擁而上一大幫人像野獸一樣抓住我的頭髮,拽住衣領把我踢倒在地,掏出匕首大聲呵斥:「不許喊!」我仍然喊法輪大法好,誰迫害大法弟子誰有罪。四五個人把我的嘴用膠帶封住十幾圈,把我踩倒在地,一幫人在屋裏抄家。電腦主機、所有的大法書還有剛取出的九千多元錢和存摺全部抄走,把師父的法像踩在地上,門鎖撬壞。門也沒給鎖,就把我用頭套套上腦袋,銬上手銬在背後,他們把我連拖帶拽的拖到樓下,使勁踹我,我不配合他們,就不往車裏進。車上的警察抓住我的頭髮、手就往車上拽,車下的警察就把我往車上推。

我的腰被踹的都不能動了,他們強行把我塞進車裏。開車五個多小時到深夜,把我拉到一個不知名的醫院。

一個多月後,我家孩子來我家時,才發現門鎖全壞,門一直半開著,室內東西被竊空,孩子就到派出所報案,才得知自己的母親又被無故綁架。在這期間警察一直沒有通知我的家人。

到了那家醫院強行體檢後,把我關入瀋陽市肇化第一看守所四零六房間。每天強制提審加害,因一切不配合而多次被迫害得昏迷。每次提審從早上到深夜;又強行以嫌疑犯的罪名簽字加害。十幾個男犯人強行把我打倒在地按手印,我警告他們:「大法弟子無罪,我師父無罪。法輪大法好,真善忍好,法輪大法是正法,不是邪教。必須還我師父清白,還大法清白。善惡必報是天理,迫害大法弟子遭惡報……」他們見我不配合,就把我打的昏迷過去,幾個小時醒過來之後,我也不知是怎麼回的牢房,對於其他情況也一概不知。一個好心的犯人一直守在我身邊,她告訴我說我的衣服和手上都是血,我一看黑黑的油墨才知道他們強行讓我按了手印。

在監號裏,我發現很多犯人也都是被冤枉進來的,那裏邊也有好人,我就給她們講大法真相,其中一個鋪頭是信佛的,每天很願意和我溝通。她說:「我覺得法輪功都是好人,根本沒做任何壞事。」先後進來的犯人都明白大法真相,她們都說你煉功幹甚麼的我們都不管,我們都沒資格管你,你們都是好人,你們沒有犯罪。在當時的環境下,她們能正面的擺放自己的位置,我為她們高興。她們告訴我可別跟他們(警察)說我們三退了。我每天喊大法好,她們就小聲跟著喊,她們學會背很多首師父的《洪吟》!

七月二十九日,檢察院下達批捕,強迫我在批捕上簽字。我鄭重地告訴檢察院來的人:「你們強制我簽字我有幾個條件,檢察院必須答覆我幾個條件。」他們說甚麼條件?我說一句你寫一句,「我的手叫610打壞了,不能寫字,610綁我,把我打出心臟病了,心臟每天疼痛每夜都不能入睡,血壓也高了,眼睛也看不清東西了,耳朵也打壞了,聽不清聲音。610必須無條件給我檢查身體,在此期間如果我有生命危險,國保大隊必須負責任,否則我的家人絕不會放過它們。」我說你就按我說的寫吧:「我是大法弟子,是李洪志的弟子,別的安排都不要。法輪大法好,真善忍好,法輪功無罪,大法無罪,我師父無罪,大法弟子無罪,法輪功不是邪教,是正法,還我師父清白,還大法弟子清白,把法輪功定為邪教是歷史上最大的冤枉。必須無條件無罪釋放所有大法弟子回家,釋放我回家。」我讓她給我照念一遍,我說你們答應我把這些字一字不漏上交層層司法機關,上交中央國務院,這就是我的回覆。

兩個月之後,大約九、十月份左右,來體檢了,法醫的儀器上的彩超、心電圖放出黑乎乎的亂七八糟的一堆堆的條文。我當場質問:「我雖然不是搞醫的,但我的心電圖和彩超為甚麼那麼亂,我的心臟有甚麼問題嗎?」她說:「你原來有過心臟病吧。」我說:「沒有啊,是610打的,我被他們打後整夜整夜睡不著覺,有時剛要睡著,心臟就跳得厲害,全身虛脫,疼痛的控制不住,有甚麼問題你就告訴我吧,你不要騙我,如果你騙我,我要是有生命危險你就犯罪了。」

後來我被調到四零七房間,我每天仍早、午、晚三次喊大法好。九月十日那天喊大法好被兩名值夜班的新警察聽見了,氣沖沖的急忙過來問誰喊的,我說是我喊的,就大吵大嚷的問為甚麼喊,我說讓更多的好人得救,包括你。他們說不用你救,我給他們講真相,他們不聽,我說所有的大法弟子都在救人,讓世人明白大法真相,在法正人間時免於淘汰。他們說不用你救,我們都好好的。

我知道與我在這裏相遇的也都是有緣的人,我用大法賦予我的智慧證實法,對不斷進來的人我都給她們講大法真相,告訴她們退出邪惡的黨團隊,與共產黨切割,可得到神的護佑。

一天半夜發完正念,我喊「法正乾坤,邪惡全滅,法正天地,現世現報,」警察驚恐萬分地把我用銬子鐐子強行銬上,另一警察把兩個一號電棍(兩尺多長)隨手掛在床頭,牢頭拿起掛在床頭的電棍,電棍放出蘭紅兩種火舌直噴,它就朝我左胸肋衝過來。我的腳左移立住站穩,用戴著銬子的右手去抓電棍頭,左手向電棍的西南方向推去,他的胳膊向後退,又將冒著火舌的電棍向我左前胸電過來,我左手用力去抓電棍的尾端,右手伸出去抓電棍的頭,他再次退了一下,猛然打大火力,火舌噴的更遠,剎那我左右手同時去抓電棍的火舌、瞬間電棍被撅成圓弧形,電棍「轟」的一聲巨響爆了,玻璃管粉末和電阻絲都脫落成很長的幾段在地上,電棍冒著濃濃的黑煙,瀰漫著整個房間。在場的牢頭們「啊」一聲,都倒退幾步,幾乎摔倒在地上,亂作一團,把屋裏的二號鐵床撞得直搖,其他的幫兇把電棍扔在地上,不知所措。我繼續喊「法正乾坤,邪惡全滅,法正天地,現世現報,迫害大法弟子遭惡報,保護大法弟子得福報,立即無條件放我出去……」

這時一個惡警叫來幫凶犯人,還有那些惡警弄來一個四個角都結好的破布單子把我推倒在布單子上,惡人們舉起布單子四角將我向下翻扣到地上,用比雞蛋大的大鐵球朝我的左肋右下側打下去,肋骨當時就塌下去了,左肋骨斷裂,我當時喘不過來氣暈過去了。我當時想無論怎麼迫害我,我一定要活著出去。我醒來後,他們見我沒有死,我的臉、鼻子被摔破,耳朵聽不見聲音,大腦嗡嗡的響,眼睛看不清東西,他們把我抬回到七號牢房。

大約十一月份的一天,說要給煉法輪功的體檢,我說我沒有病我不去,我從來沒有感冒過。一天晚上人們睡到深夜,突然我感到胳膊很疼很涼,像有針扎一樣,我猛然醒來,看到自己怎麼躺在房間門口的地上,有幾個穿白大褂的獄醫,頭頂上有掛著吊瓶的桿子還有吊瓶輸液袋裏是濃醬色的幾個輸液袋。自己怎麼躺在牢房門口的地上,胳膊上還打著輸液的針,我恍然大悟這是它們在迫害我,在我睡著的時候將我抬到牢房門口靠窗戶的地上,用打不明藥物迫害我。我立即把針拔掉摔在門上,大聲說:「你們在幹甚麼,這是迫害我,在我睡著的時候打針,你們穿白大褂的怎麼回事,你們執法犯法,陷害好人,你們今天給我說清楚為甚麼迫害我?」一個醫生說他們說你感冒了。我說「我沒有感冒,是他們造假在害我,迫害大法弟子有罪,牢房裏的人都聽著,這群穿白大褂的人在造假,以我感冒為名在迫害我,我就告訴他們:修大法無罪,大法弟子無罪,我師父無罪,法輪大法好,真善忍好,還大法清白,還我師父清白!」

酷刑演示:打毒針(注射不明藥物) |

轉天早上起來鋪頭說你不能梳頭洗臉、不許吃飯,你感冒了,一會到醫院去檢查。我鄭重地告訴他們我沒有感冒,是惡警在造謠,想用感冒這個罪名加害我。他們極力的阻止我不讓我洗澡換衣服,連剪指甲都不讓,每個禮拜一都要被綁架到警車上戴上犯人病號的手腳相連的鐐子去二四二醫院。要三四個小時才到二四二醫院住院處。一次他們把我塞進警車送進二四二醫院住院處,二四二醫院高至五至六層樓,好大的範圍,醫院設備齊全,應有盡有,當時對我進行了心臟、腦CT、B超、X光等等一切檢查,拍照後說我心臟有病,要我簽字,我說綁架我之前我身體好好的,是你們把我迫害成這樣的。我甚麼都拒簽。就向世人們大聲喊:「法輪大法好,真善忍好,法正乾坤,邪惡全滅,迫害大法弟子遭報,你們別看我戴著手銬腳鐐,我是煉法輪功的,沒有罪,大法弟子無罪,惡警在迫害我,造假說我感冒了,我沒有感冒,好好的一個人,它們為了陷害我給造的謠在迫害我,你們都是好人吧,記住法輪大法好,真善忍好,你們就能得救,迫害好人天理不容啊!惡警見我講真相,他們阻止我講。

體檢後把我推進警車送到二四二住院處。一進大門全是惡警把門,一道道門,過了幾道門後把我拽下車往住院處拖我,這個住院處好大,全是平房,一進門就拐來拐去的,就看見住院處兩個房間上門口較近的房門上掛有一例、二例的牌子,往裏看去空蕩蕩的,所有的房間全是空的,半個月左右也沒有一個常人的患者,好大的一個醫院,每天熙熙攘攘的患者怎麼沒有一個住院的?每天一堆穿白大褂的護士醫生坐那聊天,把我綁去後仍不摘掉銬子鐐子,強行綁到死人床上用膠帶封住嘴給我強行打針,每次要打三四個小時。一進去就被兩個最玩命的惡警銬住抓住,如打針時稍有反抗就立即遭打和重刑,有一個叫李小一的,是代號,他是最邪惡的。我就問他,給我打的是甚麼藥物,我根本沒有病更沒有感冒,憑甚麼打針,你們給沒有病的人打針,你們又想活摘大法弟子器官吧,你們傷天害理。每次給我打完這種藥之後打坐煉功就走神,不能入靜。幾天之後我感覺神經出了問題,大腦也有些遲鈍,思維能力下降,眼直口乾,不能喝水,不能吃飯,吃飯漏飯粒,淌口水,最後不能睡覺,口乾渴,大小便失禁,心臟急速跳動,說話發不出聲音來,最後達到痴呆無記憶,心難受的如刀絞,冒虛汗。當我時而清醒一些時我質問他們:你們這不是要活摘器官嗎?穿白大褂的人手拿著病例退了幾步站不穩。我告訴他們活摘大法弟子器官是這個星球最大的罪惡,誰操控誰參與誰指使的老天一個都不會放過的,善惡必報是天理。

我被迫害的不省人事,血液彷彿凝固了,當我清醒時我就喊「法正乾坤,邪惡全滅,法正天地,現世現報。」警察就說我是瘋子,是精神病。最後他們真的把我送到遼寧省精神病院去,當著醫生、專家的面污衊說我是瘋子、是精神病。

到精神病院時,我已經被迫害的奄奄一息,不能吃、不能喝,也不能直立行走,神智不清;成了一個活死人,警察才通知我的家屬把我接回了家。回家後不能自理。

趙淑雲老人被關入瀋陽市肇化第一看守所及二四二醫院住院處和精神病院是一年的時間(差一天一年),加上三次被非法勞教,總共是九年零三個月。在這九年多的時間裏,趙淑雲老人經歷了人間地獄般的種種酷刑折磨,不僅給她的身體和精神造成極大的傷害,同時也給她的家庭帶來很多傷害;給孩子的心理也帶來極大的壓力。