郭文帥在吉林省女子監獄遭受的吊刑折磨

尤其是在舊址黑嘴子五樓那段時間(二零一二年八月十三日至二零一二年十一月十六日),在開始的不到一個月的時間裏,我被包夾、幫教們吊起來酷刑折磨了七次。其中有兩次是最殘酷的吊刑「開飛機」,致使當時我的兩個胳膊和雙手幾近傷殘,吊完後兩個胳膊和雙手就徹底傷了筋,失去了正常的功能,兩側肩膀和腋窩處都勒破出血。之後的一段時間,我就像失去了雙臂的殘疾人一樣度日……

酷刑折磨,主要以「上束縛」即「四肢上繩」、「開飛機」等吊刑為主:

「四肢上繩」就是先讓人躺在床上,用繩子將其四肢綁緊,然後將人像五馬分屍一樣拉抻起來,再將繩子另一端綁在床鋪上方的四個支柱上。整個人被完全懸空著吊起來,四肢被抻得撕心裂肺的痛。

酷刑演示:抻床「四肢上繩」 |

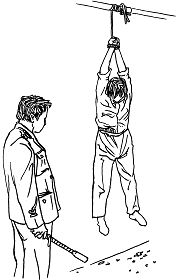

「開飛機」是一種直立式的懸空吊法。先用線衣線褲等分別從兩個胳膊腋窩處掏過來,把兩個肩膀綁緊;然後將兩個胳膊向後背到背部,使兩小臂交叉重疊起來端至肩胛骨處,用線衣線褲捆緊,一點也動彈不得;然後再將人舉起來,使雙腳離開地面一定高度,將捆綁肩膀的線衣線褲另一端牢牢地綁在上鋪床的護欄杆上,使身體完全懸空著吊起來;最後再把雙腿呈八字形劈開,兩腳分別用毛巾等綁在下鋪床下方的橫欄上。身體被捆綁懸空吊起來後呈飛機形狀,因此稱為「開飛機」。吊一會兒,人就會痛得汗流浹背,死去活來。

酷刑演示:吊銬 |

有的法輪功學員被四肢上繩、開飛機等吊刑折磨後,留下了終身殘疾,有的幾年過去了,胳膊上還留有大筋包,有些正常的動作和功能有障礙,有的手腕部、腳腕部、肩部等處都留有疤痕。

體罰虐待包括罰長時間坐小板凳,罰長時間立正站立,不讓大小便,整宿不讓睡覺,超出身體承受極限的劈腿和抻筋,打嘴巴、拽頭髮、拳打腳踢更是家常便飯。包夾對未轉化的法輪功學員伸手就打,張口就罵、污言穢語不堪入耳。

這樣的殘暴讓我忍無可忍,決定以絕食的方式抗議打罵、羞辱、體罰、酷刑折磨和虐待法輪功學員的惡行,要求懲治惡人,追究相關人員的法律責任。然而我絕食抗議等來的不是警官針對我控訴問題的調查處理,而是從我絕食第七天開始對我進行長期的鼻飼灌食。她們無視我的控告和反抗,每天兩次強制插鼻飼管灌食長達半年之久,給我肉體和精神上造成了嚴重傷害。鼻粘膜、胃粘膜損傷,腸胃功能紊亂,臟器衰竭,大便乾燥,最長一次是四十天才大便一次。

酷刑演示:野蠻灌食(繪畫) |

對於遭受的迫害,我還經多方控訴,均未得到應有的處理。從監獄長到警官都只是或躲避旁觀,或敷衍塞責,或包庇縱容的態度。兩年多來,控告無門。監獄,這樣一個司法機構,如此的踐踏法律!不得不令人感到痛心。

以下為我在吉林省女子監獄教育監區(現稱八監區)的遭遇:

一、在教育監區(舊址)三樓的遭遇(二零一二年五月~八月十二日)

二、在教育監區(舊址)五樓的遭遇(二零一二年八月十三日~十一月十五日)

三、在八監區(新址)三樓的遭遇(二零一二年十一月十六日~二零一三年七月)

四、在吉林省女子監獄的控告經歷(二零一二年十二月─至今)(一)在 「教育監區」(舊址)三樓的遭遇(二零一二年五月~八月十二)

二零一二年五月我被搬到吉林省女子監獄(舊址)「教育監區」三樓 三零三監舍,主要由刑事犯田桂平、韓麗麗對我進行包夾,由幫教張豔春對我進行所謂的幫教轉化。

在這裏我經常遭到包夾和幫教們的羞辱、謾罵、毆打和體罰虐待。她們經常拽著我頭髮打我,用褲子、毛巾、枕巾等把我綁在床欄上。有時還會把我摁在地上,將雙腿劈開,兩手上舉擺個造型。過來一個人就會踢我一腳。有時把床鋪被褥都撤掉,讓我直挺挺躺在光光的鋪板(木板)上幾個小時,一動不許動。有時「幫」我所謂的練「瑜珈」,超出人體承受極限的強制拉抻筋骨。

在老監獄醫院時,曾經有一次,她們將我摁住趴在床上,將我雙臂和雙手都背到背部,然後從背部拎拽雙手,將身體拎起來,雙腿也同時被拎起來,讓我嘗試一下「開飛機」(教育監區折磨虐待法輪功學員的一種酷刑)的感覺,疼得我忍不住大喊。當時我右胳膊、右腿胯股處就都被抻著筋了,右腿幾天後恢復了,右胳膊抻得很嚴重,一直沒好,胳膊上舉到頭部處時就會酸痛。

酷刑演示:開飛機 |

有一次她們三個人一擁而上,將我摁倒在地,堵我的嘴,然後三個人輪番打我。最狠的就是幫教張豔春(吉林省松原人),她居然把鞋脫下來,用手拽著我頭髮,用鞋底狠命抽我腦袋和胸部,導致我半個腦袋麻木了兩天才好。後來她們把我抬起來扔到床上,用手巾將我雙手腕部並在一起,綁在頭上部的床欄上,直到幾個小時後,有外人來監舍才給我解開。

接下來幾天她們又對我進行了難以承受的體罰。她們把我的床鋪鋪的很薄,讓我每天直挺挺的躺在涼蓆上,不讓枕枕頭,晚上睡覺不讓蓋被子(當時雖然是夏天,但半夜也是很涼的)。她們在床上給我擺個造型,兩腿呈八字形劈開,兩隻胳膊一個姿勢一直在頭頂上舉著,一動不許動,發現我胳膊動了,韓麗麗就會過來踹我一腳,說是「幫」我練「頭頂抱輪」。每天除上廁所,從早晨五點多鐘一直要堅持到晚上九、十點鐘,才可以把手放下來。有時她們還會把我上舉的雙臂臂彎處用枕巾綁緊,動彈不得。大夏天的,憋得我滿身是汗,胸悶喘不過氣來。因為我右胳膊曾經在前一段時間被練所謂的「瑜珈」抻壞筋了,這樣長時間的堅持舉著,實在受不了。每次胳膊放下來時,都不會動了,尤其是右胳膊不聽使喚,好像肌肉勞損似的,酸痛難忍。右胳膊不能自己抬起,只能靠左胳膊協助,後來監獄醫院醫生王桐發現了這個情況,及時制止了她們這種體罰。由於夏天天氣比較熱,長期一個姿勢躺在床上,臀部尾椎處都硌起了水泡,疼痛難忍。

在教育監區三樓遭受打罵、羞辱、體罰虐待的法輪功學員不止我一人,因為我經常聽到三樓有喊叫聲,幫教、包夾大吵大嚷,罵罵咧咧的聲音。

(二)在教育監區(舊址)五樓的遭遇(二零一二年八月十三日~十一月十五日)

二零一二年八月十三日,我被從吉林省女子監獄(舊址)教育監區三樓三零三監舍搬到那個可怕的五樓小房間。上了五樓就意味著要給我上刑了,那恐怖氣氛像掉在狼窩裏一樣可怕。一進去就讓我躺在給法輪功學員上繩專用的床鋪上,床的四個支柱上都設有用來固定繩子的支柱。

這個房間並不是正規監舍,是通向樓頂通道旁邊的一個小屋,並不是用於人員居住的監舍,沒有上下水,更沒有廁所。屋內不知是甚麼管道發出非常大的嘩嘩的響聲,牆壁破爛掉皮,發霉,整個五樓就這麼一個所謂「監舍」,實質上就是教育監區為了掩人耳目,專設的用來酷刑折磨虐待法輪功學員的單間。在管理上幾乎是與世隔絕的地方,外人嚴禁進入,包括教育監區的警官和獄內巡查的警官都不允許隨便進入。

監區二區隊管事的刑事犯楊慧和監區主管「學習」的幫教楊梅負責對我的強制洗腦轉化,並配有三個包夾何芳楠、潘英、陳梅和兩個幫教謝立榮(是主幫教)、曲桂榮。包夾和幫教們狼狽為奸,經常合謀商量對我進行強制的攻堅轉化,打罵、羞辱、體罰和虐待都算是輕的,在短短的不到一個月的時間裏,我就被她們吊起來折磨了七次。

每次基本上是楊慧下令,然後三個包夾何芳楠、潘英、陳梅一擁而上,有時還有幫教們的協助配合,我根本沒有任何反抗的可能。她們用線衣線褲從我的腋窩處掏過來,把我的兩側肩膀綁緊,然後再把我身體直立著,綁在上鋪床的護欄上,綁好之後,其他人都出去,三個包夾輪番進來看著我,不許我緩解晃動。就這樣長時間懸吊著,任疼痛折磨得人精神崩潰。

中共酷刑示意圖:吊銬 |

前三次吊還屬於半懸空吊,就是腳尖可以著地,腳跟抬高離開地面。每吊一次難度增加一次,腳跟一次比一次抬得更高,兩個肩膀和腋窩處受力越來越大,捆綁肩膀的線衣線褲勒得也越來越緊。每一次我都被吊得雙臂麻木,雙腿雙腳酸痛難忍。由於恐懼和疼痛,第一次(二零一二年八月十五日)我被吊得尿了褲子,她們仍然不肯放我下來,後來大便實在憋不住了,才把我放下來。第二次(二零一二年八月十六日)是晚上七點多鐘開始吊的,到八點多鐘時,監舍其他人都睡了,留下何芳楠一人值崗看著我,一直吊到半夜十點多鐘才把我放下來,準備第二天接著吊。第二天(二零一二年八月十七日)早上她們就又把我吊了起來。吊了一上午,到中午時聽說外面有檢查,何芳楠把我放下來大便一次,之後就又把我吊起來。這次吊了一會兒,我胃部疼痛難忍,心跳加快,身體哆嗦像要虛脫似的,她們看我臉色很嚇人,害怕了才把我放下來。

中共酷刑:吊銬 |

沒過幾天,一天晚上(二零一二年八月二十四日)肚子疼得很難受想蹲一會,她們不同意,說我在裝病,她們威脅辱罵我一頓,當時是晚上,監舍門都鎖了,五樓就這麼一個獨立的「監舍」更沒人管了,他們可以行惡了。於是以何芳楠為首的同監舍幾個人(何芳楠、潘英、陳梅、謝立榮、曲桂榮)又一次把我吊起來。這次是完全懸空吊的,兩腳完全離開地面,把我吊上之後,她們便去睡了,留下何芳楠一人值崗看著我。由於肚子痛,中途我要求去大便,何芳楠不讓我去,胳膊越疼得受不了,越憋不住,結果拉褲子裏了。即使這樣,她仍不放我下來,總算熬到了他們預定的時間,晚上九點鐘她才把我放下來。放下來後,她就直接把我摁倒在床上躺下,用毛巾將我兩支手腕分別綁在頭上部的床頭兩側,讓我不能動彈,然後用被子把我身體捂上。那天晚上,我拉肚子很嚴重,在床上拉了一宿,身體就在屎尿裏泡了一宿。直到第二天早晨,才把我放下來清洗。

每一次迫害承受過來之後,下一次迫害就會更加殘酷。過了兩天(二零一二年八月二十七日)她們逼著我看碟片,又一次把我吊了起來,這次也是兩腳完全懸空吊的。一次吊得比一次狠,肩膀綁得很緊,疼得我忍不住大喊。何芳楠、潘英居然打我嘴巴,而且還用毛巾把我嘴堵上,吊得我汗珠順著臉頰往下淌,逼著我寫了保證,才把我放下來。

她們的惡行讓我忍無可忍,我多次要求見警官,見監區長。她們辱罵嘲笑我,說我沒有資格見警官,「上了五樓不轉化還想見政府?簡直是癡心妄想!」「你喊破喉嚨,政府都不會理你!」

二零一二年八月三十日中午我在監舍門口,聽到四樓有孫隊長(孫季生)說話的聲音,就拼命的喊「孫隊長,孫隊長」,包夾、幫教們一擁而上堵我的嘴,拽我進屋。我掙扎著不肯進去,希望警官能上樓來制止她們的惡行,但是警官、隊長果然一個也沒有來。四樓的刑事犯楊慧聽到聲音立刻跑了上來,而四樓警官辦公室要比楊慧監舍離我近得多,我不知道為甚麼警官一個沒來,跑上來的卻是狠毒的包夾楊慧。楊慧上來後,她們就窮凶惡極的說我要越獄逃跑:「知不知道越獄逃跑要受到甚麼懲罰,可以直接對你開槍!」於是楊慧就給我扣上個「越獄逃跑」的罪名,讓包夾何芳楠、潘英、陳梅還有幫教謝立榮,曲桂榮立刻把我綁上,狠狠的吊了起來。

這次是真正的「開飛機」了。她們先用線衣線褲分別從我兩個胳膊腋窩處掏過來,把兩個肩膀綁緊。然後將我兩個胳膊向後背到背部,使我兩小臂在背部交叉重疊起來端至肩胛骨處,用線衣線褲捆緊,一點也動彈不得。然後幾個人將我整個身體舉起來,使我雙腳離開地面一定高度,再將剛才捆綁我肩膀的線衣線褲另一端牢牢地綁在上鋪床的護欄杆上,使身體完全懸空著吊起來。最後再把我懸空的雙腿呈八字形劈開,兩腳分別用毛巾等綁在下鋪床下方的橫欄上。身體被捆綁懸空吊起來後,呈飛機形狀,因此稱為「開飛機」。這種吊刑,吊一會兒,人就會痛得汗流浹背,死去活來。而且身體被捆綁得結實,一動也動不了,持續的疼痛得不到任何緩解,整個人的精神都崩潰了。

她們把我捆綁吊起來後,楊慧和兩個幫教謝立榮、曲桂榮就出去了。三個包夾(何芳楠、潘英、陳梅)輪番看著我,她們打開影碟機,最大音量的播放,以掩蓋我在疼痛時發出的喊叫聲。更殘忍的是在我疼痛得受不了時,她們用毛巾把我嘴堵上,用膠帶紙粘住,不讓喊出聲來。不僅如此,何芳楠、潘英還用拳頭打我胸部、腹部。

一向都是電影中上演的嚴刑拷打、酷刑折磨的恐怖場面發生在我身上,那一次我徹底崩潰了。恐懼、疼痛、無助煎熬得我簡直要瘋了,汗水順著臉頰往下淌個不停,我哀求她們放我下來,她們不肯,說一定要好好收拾收拾我。疼痛折磨得我完全失去了理智,放下來時,我的衣服全都被汗水濕透了,人就像傻了一樣,渾身酸軟無力,兩個胳膊和雙手都麻木腫脹呈青紫色;肩部、頸部酸痛難忍,雙腳也腫脹起來。下來後,她們怕我反悔,全然不顧我手腳還在麻木,連夜逼我寫了「五書」。幫教謝立榮教我按照她們的思路寫了所謂的對法輪功的揭批書、悔過書、決裂書、保證書、檢舉書。每寫一句話,我都在心痛和戰慄。莫大的羞辱和罪惡感蹂躪著我的心靈,我這是在明明白白的撒謊,在出賣良知!為了逃避痛苦在誣陷、造謠,落井下石!我痛恨自己的懦弱。「五書」寫完後,楊梅讓我摁手印,我跟楊梅坦白的說,其實「五書」上我寫的這些話都是假的,希望能有個回旋餘地。可是我得到的回應,卻是更加難以入耳的羞辱和謾罵。她們幾個人撲上來,拽著我的手強制摁手印,並威逼說,如果我反抗不摁的話,就立刻再把我吊起來。

本來以為寫了「五書」達到了她們的目的,就不能再被吊起來了,沒想到她們的瘋狂與跋扈完全超出了我的預料,我的心每天都在恐怖與罪惡中煎熬著。幫教們每天給我放碟片洗腦,可是她們轉化後的邪惡思想理論和對法輪功的錯誤認識,我實在無法認同。幫教楊梅、謝立榮說我不認理,威脅說不給我上課了,意味著要由包夾來給我「上課」了。二零一二年九月六日早晨,楊慧一聲令下,何芳楠、潘英、陳梅、謝立榮、曲桂榮一起將我捆綁起來,又一次給我開飛機。仍然是留下包夾何芳楠、潘英、陳梅輪番看著,尤其是何芳楠、潘英最為兇惡,這次她們更有經驗了,用小毛巾塞進我嘴裏,憋得我喘不過氣來,喊出聲就打嘴巴,用拳頭打我,用腳踢我。這次胳膊被捆綁得比上次還緊,疼得我死去活來,一會兒汗珠就淌個不停,可是她們居然喪心病狂的持續吊了我五、六個小時,不肯放我下來。在吊的過程中,我出現了心絞痛,潘英摸摸我脈搏說「沒事兒,死不了!」

這次吊完之後我的兩個胳膊和雙手就徹底傷筋了。下來時,身體都虛脫了,兩個胳膊就像麵條一樣沒了筋骨,失去了知覺。兩個胳膊和雙手青紫腫脹,肩部、頸部疼痛難忍,兩側肩膀和腋窩處隔著兩層衣服仍然被勒破了皮,血水滲出來。嘴角和嘴唇都被毛巾撐裂了,嘴裏也咬破了,臉頰也腫了,雙腿酸軟無力,腳也腫了起來。這以後,兩個胳膊和雙手就如同殘廢了一般,我每天就像失去了雙臂的殘疾人一樣度日。吃飯、洗漱、大小便、穿衣,必須由他人護理進行。一不小心就會遭到她們的刁難、羞辱和謾罵。吃飯有時沒人喂,只能用嘴拱著吃,她們嘲笑我像豬吃食一樣,雙臂雙手失去了正常的功能,給我的肉體和精神上造成了巨大的痛苦!

尤其在後來的上藥、按摩、熱敷以及燙手等過程中,所忍受的疼痛也不亞於被吊起來的感受。最惡毒的是她們甚至有時就是在利用這所謂「幫助」我的機會,有意的折磨我、羞辱我、虐待我,讓我永遠感到恐懼和疼痛,從而不敢有絲毫的反抗。

由於害怕惡行曝光,她們不敢送我去醫院治療,不知從哪裏弄來點雲南白藥,給我洒在了肩膀和腋窩處的傷口上,藥粉殺得傷口灼燒一樣疼痛,兩個胳膊和雙手腫脹疼痛得難以入睡。每天的按摩和拉抻疼得我死去活來。有時她們態度非常蠻橫,動作粗暴,過度的拉抻,手勁用力過大,一度使胳膊傷筋更加嚴重。尤其是左胳膊的大臂筋骨處與肘關節處腫脹得像大蘿蔔似的。

每天的熱敷和燙手更是讓人不寒而慄。熱敷的毛巾浸透開水後,只稍稍擰一下,毛巾帶著開水直接裹在胳膊上,燙得我嗷嗷直叫,本能的蹦起來躲閃,刺激得眼淚禁不住掉下來,她們嘲笑我像踩在了電門上。就這樣,她們還因為我本能的躲閃而打我嘴巴,辱罵我。在熱敷過程中,我的胳膊和手背經常被燙起一層紅色的小泡。直到有一次胳膊被燙起了大水泡,她們才知道注意一些。每天早晨的燙手更是難度的鬼門關,要把手直接伸進熱水裏面燙,燙得手鑽心的痛,強忍著不能出聲,水溫稍降下來就再加熱水,說是為了促進血液循環,手必須得燙得紅紅的。每次燙完後,兩手通紅,腫脹得更加嚴重,像紅燒肉食雞爪似的,一次燙手時,包夾何芳楠粗暴的將我雙手摁在熱水裏面,不肯放開。我被燙得嗷嗷直叫,本能的要把手從熱水中抽出來,她辱罵著我,死命的摁著我,不讓把手拽出來,說是這樣才能「達到效果」,我的心在流淚,強忍著不敢做聲,我不知道她們到底要達到甚麼「效果」才肯罷休,結果那次我左手中指接近指甲處被燙起了個大水泡。

傷筋動骨的恢復本來是個很緩慢的過程,可是在鍛煉過程中她們急於求成,如果達不到她們的要求,就會遭到何芳楠、潘英等的辱罵和毆打。有一次我鍛煉左胳膊和手,左手往床柱上用枕巾圍起來一塊處敲擊,包夾何芳楠說我用勁不夠,就生氣的狠命抓住我左手腕部,將我的左手瘋狂的連續往床柱(鐵質的)上擊打,結果大拇指(關節處)被床柱磕得破皮出血,大拇指和食指立刻就呈青紫色,腫脹得像小水蘿蔔似的,好多天才消腫。不過還算幸運,手指骨沒被鐵柱磕折了。有一次我練用左手拿小凳,左手傷得特別嚴重,怎麼也拿不起來,何芳楠生氣了,狠命的照著我左手背,啪啪的打下去,打得手立刻就腫脹起來了。

這些包夾就是這樣霸道,張口就罵,伸手就打,對包夾和幫教的話必須言聽計從,每一個動作都要向包夾報告,稍有差池就會招來謾罵、毆打和體罰甚至被吊起來酷刑折磨,諸如拽頭髮,打嘴巴、用腳踢肚子、軟肋、用拳頭打胸部等都是家常便飯。有時長時間不讓我大小便,憋得我渾身發抖,幾乎要尿褲子了才讓我方便。

酷刑演示:強行將受害者的雙腿一字劈開 |

有一天晚上,潘英、何芳楠、陳梅、謝立榮、曲桂榮一擁而上,將我摁倒在地,把我雙腿劈開,呈「一」字形坐住,然後將我雙臂向後背到背部,從後背處抓住我的雙手向上使勁拎拽,同時將我頭部往褲襠處拼命摁壓下去,疼得我承受到了極限,她們說是讓我嘗嘗「老虎凳」的滋味。當時我的手、胳膊傷還很嚴重,那次又被抻著筋了,腫脹得更加嚴重。第二天上完早課,我心裏很難受,沒有及時報告請求站起來鍛煉。何芳楠辱罵著,用腳踢我軟肋,何芳楠,潘英見我沒聽她們的話,就兩個人一起撲上來,把我摁倒在地,又像前一天晚上一樣,給我上了一次「老虎凳」。

每天極度的心理壓力和肉體上的疼痛,折磨得我精神都恍惚了。幫教和包夾們把我罵成是「婊子、下三爛、無賴、潑婦、精神病、瘋子、缺德、做損」等等,最卑鄙無恥的是她們還經常把我被上刑時折磨得承受不住的那種痛苦和屈辱拿來取笑、羞辱我,她們說這一切都是我自找的,活該、咎由自取,還威脅我說「收拾的輕,」「胳膊殘廢了還可以吊腿,讓你腿也廢了」,「把你吊起來算個啥事兒,再往前趕就給你上繩」 「不是想死嗎?趕緊死,我們幫你」,「比你有剛的有的是,不轉化好使嗎?你算個啥?」「上繩」即指四肢上繩,更殘忍的一種吊刑折磨,先讓人躺在床上,用繩子將其四肢綁緊,然後將人像五馬分屍一樣拉抻起來,再將繩子另一端綁在床鋪上方的四個支柱上,整個人被完全懸空著吊起來,四肢被抻得撕心裂肺的痛。

還有一種體罰,就是每天罰長時間坐小板凳和立正站立。每天除吃飯,大小便,從早晨五點半一直坐到晚上九、十點鐘,腰板挺直,坐好後,兩腿並攏,腳尖挨緊,兩手平放在膝蓋上,眼睛目視前方,一動不許動,就這樣保持一個姿勢坐著,由包夾輪流看著。一天坐下來,腰部僵直酸痛,屁股疼得難以忍受。立正站著時,兩手手指並攏貼緊,靠在兩側腿部褲線上,目視前方,不許晃動。腿站得僵直蹲不下去,腰部酸疼難忍,兩個手都腫起來。

就這樣,我在那個魔窟整整熬了三個月,自從被吊刑折磨後,就再也沒見過主管獄警,和監區長了,更不用說見監獄長了,這不明擺著,對我的酷刑折磨和虐待就是警官們教唆指使和縱容的嗎?

據包夾和幫教們講,我遭這點罪在教育監區根本就不算個事,教育監區多年來有很多法輪功學員遭受了更加殘忍的酷刑折磨和虐待,甚至有的學員有心臟病、高血壓等高危病症都未逃過上繩的酷刑折磨,在極度高壓下,很多法輪功學員得了嚴重的身體上和心理上的疾病,甚至有的導致突發性的心臟病和心腦血管疾病,嚴重的甚至造成了死亡。有的法輪功學員被長時間多次的上繩後,留下了終身殘疾。有的幾年過去了,胳膊上還留有筋包,有些正常的動作或功能會有障礙,有的手腕、腳腕、肩部等處仍留有疤痕,可見教育監區強制手段之狠毒。

在吉林省女子監獄教育監區的遭遇,我終於明白了甚麼是中共「文明監獄」,「教育監區」是怎麼「教育」的了!

(三)在教育監區(新址、現稱八監區)三樓的遭遇(二零一二年十一月十六日~二零一三年七月)

在吉林省女子監獄(舊址)教育監區五樓那個魔窟整整熬了三個月之後,終於趕上監獄搬家了。我被搬到監獄新址二號樓三樓三一零監舍(注二零一三年九月四日轉至三零四監舍),在這裏,我終於有機會能見到監區警官了。包夾和幫教們礙於監控和警官的臉面,惡行收斂了許多。即使這樣,在開始的半個月,我仍然被罵得狗血噴頭,經常被罰站,有時她們半夜值崗時還會把我叫起來「反省」(即罰站)。

在二零一二年十一月二十五日至十二月三日不到十天的時間裏,我被包夾暴打了三次。前兩次她們還有些顧及,怕被監控看到,就把我拖到廁所裏面打嘴巴、頭部,用腳踢我,還揚言說要把我浸到水桶裏。第一次二零一二年十一月二十五日(中午左右),打我的是包夾潘英、何芳楠。第二次二零一二年十一月二十七日上午打我的是包夾何芳楠,還有幫教協助。前兩次被打,我喊「報教」,獄警不但沒來,在我第二次被打時,喊「報教」,獄警居然把監舍門給關上了。(當時只有獄警能控制關監舍的門,犯人自己關不了),這讓我明白:這裏打人、罵人真的是包夾和幫教的特權啊!有了前兩次獄警的縱容,第三次二零一二年十二月三日早晨,包夾潘英居然就在監控下打我嘴巴、胸部等處,潘英還叫囂:「就在監控下打你,能怎麼樣?」「別以為有監控就不敢打你了!」也真的就沒人管。

在監獄(新址)現稱八監區三樓,有我這樣遭遇的法輪功學員不止我一人。因為我多次聽到包夾、幫教粗魯的大喊大叫,辱罵訓斥的聲音。

受傷三個多月後,我的左胳膊仍然腫脹麻木,左手臂不能自己抬起,尤其是肘關節以下小臂活動嚴重障礙,手腕不能自如翻轉,左手肌肉萎縮,手指、手掌均麻木,手指不能靈活屈伸,不能正常抓取物品,連扣衣服扣都無法完成。後來監獄醫院帶我去吉林省人民醫院進行了外診檢查。(時間是二零一二年十二月四日、七日、二十一日)

二零一二年十二月十八日,我又被包夾何芳楠打了嘴巴子,這次我決定以絕食方式進行抗議。抗議吉林省女子監獄八監區打罵、羞辱、體罰、酷刑折磨虐待法輪功學員。要求監區懲治惡人,追究相關人員的法律責任。然而我絕食抗議等來的不是警官針對我控拆問題的調查處理,而是從我絕食第七天開始對我進行強制輸液和長期的鼻飼灌食。我多次向她們聲明我絕食是抗議維權行為,要求懲治惡人,拒絕被鼻飼灌食。然而無論我怎樣反抗與吶喊都無濟於事。她們找來監區最有力氣的犯人一起拖我去監獄醫院灌食。有一次我被拖得背過氣去,差點憋死,多虧了一個年齡大一點的包夾發現了,及時把我放下來,才緩過氣來。

就這樣,我被持續灌食長達半年(二零一二年十二月至二零一三年七月初)之久,每天兩次的強制插鼻管灌食對我肉體和精神上造成了嚴重的傷害,鼻粘膜、胃粘膜損傷,腸胃功能紊亂,臟器衰竭,大便乾燥,最長一次是四十天才大便一次。

(四)我在吉林省女子監獄的控告經歷(二零一二年十二月至今)

經歷了殘酷的吊刑折磨和肆意的打罵、羞辱、體罰虐待,給我身心造成了嚴重的傷害,疼痛、屈辱、恐懼。由於沒有正確的醫生治療指導,受傷的胳膊和手恢復得非常緩慢。受傷三個多月後左胳膊仍然腫脹麻木,左手不能自己抬起,尤其是肘關節以下小臂活動嚴重障礙,手腕不能自如翻轉,左手肌肉萎縮,手指、手掌均麻木,手指不能靈活屈伸,不能正常抓取物品,連扣衣服扣都無法完成。

二零一二年十二月四日監獄醫院帶我去吉林省人民醫院進行外診檢查。就在那天我終於得以見到監區長張素玲(酷刑折磨、虐待我的真正幕後黑手)。經過檢查我的胳膊和手傷筋很嚴重,得需要很長一段時間的康復治療,而且當時我身上還多處留有青一塊紫一塊的,被包夾剛剛打過的傷痕,還很痛。我向監區長張素玲控告了包夾們的惡行,並指出打罵、羞辱、體罰、酷刑折磨和虐待法輪功學員是違法犯罪行為,要求監區停止惡行,懲治惡人。那次回來後她給我調換了一個包夾,把潘英調走了,但是並未對任何迫害我的惡人給予懲處和追究責任。監區打罵、羞辱、體罰、虐待法輪功學員的現象仍然時有發生。

二零一二年十二月十八日,我又被包夾何芳楠打嘴巴子,這次我決定以絕食的方式進行抗議。抗議吉林省女子監獄教育監區(現稱八監區)打罵、羞辱、體罰、酷刑折磨和虐待法輪功學員。要求監區懲治惡人,追究相關人員的法律責任。然而我絕食抗議等來的不是警官針對我控拆問題的調查處理,而是從我絕食第七天開始對我進行強制輸液和長期的鼻飼灌食。我多次向她們聲明我絕食是抗議維權行為,拒絕灌食。要求監區儘快調查懲治惡人。然而無論我怎樣反抗與吶喊都無濟於事。長期的鼻飼灌食給我身體造成了嚴重傷害。

二零一二年十二月二十七日獄偵科的焦科長來監舍一次,我向其控拆了我在教育監區遭受的酷刑折磨和虐待,並給她看了我受傷的胳膊和手。她對我言語安慰了一番,並對包夾說不允許再打罵我,當時我還不太了解獄偵科的職能,後來才知道獄偵科是獄內負責偵查案件的部門,可是她對我的控告並沒有進一步的追究和徹查,令我很失望。

「幸運的」是二零一三年一月二十八日,我在從監獄醫院被鼻飼灌食回監區的路上偶然遇到了監獄長王立君和獄政科長魏麗惠,我有機會把寫的控告信親手交給了王監獄長,向其控拆了我的遭遇,並希望將信也轉交給武監獄長。二零一三年一月二十九日晚,監獄長武澤雲和獄政科長焦科長來監舍巡查,我又將同樣的一封控告信親手給了武監獄長,向其控拆了我的遭遇。武監獄長當時答應安排獄偵科焦科長負責調查。

二零一三年一月三十日,我又補寫了一封檢舉信,說明了在老監獄教育監區五樓參與酷刑折磨虐待我,且對我施暴最多,下手最狠的主打手何芳楠可能將在近期減刑會上被減刑放回家,而對我實施酷刑折磨和虐待的主謀之一的楊慧,已經在二零一二年十月被減刑放回家了等情況。所以希望監獄能夠儘快安排調查,而且應該及時安排撤銷即將對何芳楠給予的減刑決定,否則主要被告人被放回家,會給調查增加很大難度,而且使惡人這樣逍遙法外,不就等於縱容了犯罪嗎?我寫好信後,準備交給武監獄長或焦科長,但是我沒有能直接聯繫上她們的途徑,所以只好交了監區長張素玲,請求她轉交,同時我也請求副監區長孫季生幫聯繫一下武監獄長或焦科長,向她們說明我所反映的這一情況。可是我一等再等,調查的結果卻總是杳無音信。而在二零一三年二月五日,對我施暴最多、下手最狠的主打手何芳楠卻大搖大擺走出了監獄大門,被減刑放回家了。何芳楠被放回家後,王監獄長來監舍巡查時,我向其質問為甚麼縱容犯罪,將惡人放走?她卻敷衍我說:「沒關係的,放回家還可以再抓回來的。」讓我繼續耐心等待。

在調查結果杳無音信的情況下,一次偶然的機會,我將控告信投進了駐監檢察院的檢舉箱。二零一三年四月二十二日,駐監檢察院來對我進行詢問了一次,答應會繼續調查,而且允諾無論甚麼樣的調查結果,都會給我一個答覆。可是駐監檢察院這一去,居然也是再不復返了,至今音信全無。

我沒有辦法聯繫上他們,只好再次向檢舉箱投信,卻遭到了包夾們的百般阻撓,不允許我再向檢舉箱投信了,從此我也再沒辦法聯繫上駐監檢察院了。

二零一三年六月份,我見到了王立君監獄長,我向其詢問怎麼這麼久還沒有調查結果,她卻說「駐監檢察院不是已經調查了嗎?那你就等檢察院的調查結果吧。」好像我的控告與監獄已經沒有關係了。如果檢察院不立案調查的話,好像監獄就一點責任和錯誤都沒有了。追究調查懲罰責任人,那都是檢察院的事了。二零一三年八月初,我在監舍見到了武監獄長,我向其追問監獄的調查結果,武監獄長居然也和王監獄長一樣的口氣,甚至言語中似乎還在為她們的惡行辯解和開脫,有意在包庇她們的犯罪行為。

由於監獄長們的不作為、不處理,使那些包夾和幫教們欺負法輪功學員的氣燄更加囂張。曾經在五樓酷刑折磨虐待我的包夾潘英,居然在走廊裏大聲嚷嚷,並有意讓我聽到,揚言說「願意上哪告就上哪告去,還怕你告?」有個幫教用譏諷的口氣嘲笑說「你可以告,可得有人受理啊?!」

二零一三年十一月初,我有機會又一次見到了武監獄長,我再次向她詢問了監獄調查的結果,這次她卻信誓旦旦的對我說,我的控告只是我的一面之詞,證據不足,無法處理。一樁樁我親身經歷的鐵的事實,瘋狂殘忍的吊刑折磨,讓人撕心裂肺、刻骨銘心的疼痛和屈辱,仍然歷歷在目,記憶猶新。她們居然就敢說只是我的一面之詞?我兩個胳膊和雙手受傷的嚴重情況,身上的疤痕,外診檢查的結果難道都不是清清楚楚的真憑實據嗎?怎麼可以說是沒有證據呢?那些主管我的監區長、警官在事實面前居然也敢矢口否認、信口雌黃?這樣的人品,她們居然還配做警察?

二零一三年十一月十二日,我又把在吉林省女子監獄遭受的打罵、羞辱、體罰、酷刑折磨和虐待的經歷詳詳細細的寫了一封控告信,請求監區長倪笑虹幫我轉交給武監獄長,強烈要求儘快重新派人認真調查,真的不要只聽那些所謂警官和打手們的一面之詞。而且在老監獄教育監區五樓參與打罵、羞辱、體罰、酷刑折磨和虐待我的主打手之一的包夾潘英和參與的包夾陳梅將要在近期二零一四年一月份減刑會上被給予減刑,參與的幫教楊梅、謝立榮、曲桂榮也將在這次減刑會上被給予假釋放回家,希望監獄不要再一而再的對惡人縱容下去。參與的當事人都放回家了還怎麼調查?結果這封信一去就如同石沉大海,沒有任何音訊,回覆和處理結果。

我找過現主管改造的監獄長魏麗惠(原獄政科長)、監區長倪笑虹、李海燕,還有監區主管我所在區隊的警官楊溢、劉丹,得到的結果是魏監獄長的答覆說她不受理此案件,沒有權力處理民警,監區長倪笑虹的態度是對於我控告的事一概不談。我幾次給監區長倪笑虹寫信希望監區對我控告的案件不要沉默和坐視不管,否則會有姑息養奸之嫌疑,希望監區長能夠站出來主持公道,可以在監區權利範圍內,最起碼可以對參與迫害的本監區的犯人和警官進行核實調查和追究責任,如果有超出監區權利範圍處理不了的,也可將情況上報給監獄相關部門來處理。而不應該對監區那些參與迫害我的惡人繼續給予重用和高分,並且還准許她們減刑和假釋,否則不就等於鼓勵犯罪了嗎?如果監區不能主動安排調查,那也可以出面敦促一下監獄的相關部門儘快安排調查處理。或者能幫我聯繫一下武監獄長見我一面,我也好當面向她詢問一下。可是這些請求卻沒有一樣能夠兌現。監區長李海燕答覆我說「你寫的控告信已經交給武監獄長了」,主管我所在區隊的警官楊溢、劉丹無奈地對我說「你這事我們也無能為力呀!」

然而就在二零一四年一月份,潘英、陳梅被給予了減刑,楊梅、謝立榮、曲桂榮被給予假釋。我驚嘆,在這樣一個司法機構,法律的威嚴竟可以這樣被隨意踐踏!!!

二零一四年六月十八日,我再次給武監獄長、獄政科、獄偵科寫了一封控告信,並請求監區長倪笑虹幫我交給武監獄長,可是時至今日我仍然沒能等到任何音訊和回覆。在中國,所謂「法治社會」竟是如此的悲哀!這「依法治國」在吉林省女子監獄這樣一個司法機構竟是如此的醜惡體現嗎?如此的沒有顏面!

僅以我個人的經歷向全世界揭露發生在中國吉林省女子監獄裏法輪功學員所遭受迫害的真實情況,現在在吉林女監八監區裏還有幾十名法輪功學員正在遭受嚴重體罰、灌食、坐板、蹲小號、做奴工等迫害。強烈呼籲聯合國追查組織和世界正義人士伸出援手營救正在吉林省女子監獄受難的法輪功學員,還法輪功學員自由,停止迫害!

附註﹕

二零一二年五月我在吉林省女子監獄(舊址)「教育監區」三樓 三零三監舍,給我做包夾和幫教的犯人包夾:

韓麗麗(二零一四年末出獄現住長春市)、田桂平(二零一二年十一月出獄)

【韓、田二人一起於二零一二年四月三十日活活打死法輪功學員孫秀霞】

幫教:

張豔春(二零一二年八月已出獄)【張豔春和崔海玉(殺人犯延吉人)、何方楠(經濟犯長春人已出獄)在二零一一年十月五日用四條帶子給吉林省梨樹縣法輪功學員趙豔霞上抻刑活活抻死】

二零一二年八月十三日~十一月十五日我在吉林省女子監獄(舊址)教育監區五樓對我實施酷刑折磨和虐待的包夾有:

楊慧(二零一二年十月已出監)、何芳楠(二零一三年二月五日已出監)、潘英、陳梅。其中楊慧是主謀、何芳楠、潘英是主打手。楊慧、何芳楠是教育監區老包夾,曾以更殘酷的方式迫害過多名法輪功學員;

參與酷刑折磨和打罵羞辱、體罰虐待我的幫教有:楊梅(二零一四年一月假釋)謝立榮(二零一四年一月假釋)曲桂榮(二零一四年一月假釋),她們都是教育監區的老幫教。其中楊梅、謝立榮多次參與配合迫害過多名法輪功學員。

在吉林省女子監獄(新址)教育監區(現稱八監區)三樓二零一三年七月份前包夾過我的刑事犯有:

潘英(二零一二年十二月六日左右被調四樓四小隊,二零一四年因為毒打法輪功學員總被舉報被迫調到其他大隊)

何芳楠(二零一三年二月五日已出監)

韓麗麗(二零一三年一月三十一日至二零一三年七月初)

張素芹(二零一二年十二月六日左右至二零一三年五月左右)

王蕊(二零一三年五月左右調入)

幫教有:

謝立榮(二零一四年一月已出監)、曲桂榮(二零一四年一月已出監)、魏忠華(已出監)、趙利娟(已出監) 華玉茹

對我實施鼻飼灌食的犯護:楊小潔

負責警官:

監獄長:張素玲(二零一三年中旬調四監區任監區長)

監區長:倪笑虹(二零一二年末調入八監區,二零一三年中旬任八監區監區長)

副監區長: 劉研 李海燕 沙麗二區隊主管獄警:趙玉露(現八監區普通警察)主管監獄長:武澤雲

政委原副監獄長:王立君(二零一三年升為政委)

副監獄長原獄政科長:魏麗惠(二零一三年上任副監獄長)

獄政科長:魏麗惠(二零一三年更換為朱某)

獄偵科長:焦某(二零一三年更換為麻某)

English Version: http://en.minghui.org/html/articles/2015/12/19/154152.html