女兒呼救:苦澀淚水能叫打我爸爸的人住手嗎?

今年的二月十七日,我姑姑獨自去呼蘭監獄探視爸爸時,我爸爸是被人背進接見室的,他面部浮腫,說話困難,費了好大勁兒,姑姑才聽懂了一句,爸爸說,姓田的醫生威脅他:整死你政府都不管。姑姑哭了!我聽到後也哭了!可這苦澀淚水能叫打我爸爸的人住手嗎?

我爸爸是因為看到有人修煉法輪功,難治的病好了、酗酒的不喝了,更因為他自己在一次車禍中連著喊了幾聲「法輪大法好」竟平安無事了,使他明白了法輪大法的偉大,才走入大法修煉中的。修煉後的爸爸,變得更好了。如果我對爸爸有意見又說不過他的時候,只要我說「真、善、忍」,那我準贏。

二零一三年三月二十九日,爸爸在依蘭縣三道崗鎮搭乘順路車被警察綁架。十四天後,滿身傷痛的爸爸病懨懨的被警察送回來,我著急地問:「爸爸,你怎麼了?你病了麼?為甚麼不敢大聲咳嗽?牙怎麼掉了?手為甚麼總捂著胸?你哪裏疼?」爸爸告訴我,他被警察綁坐了二十小時的刑椅,牙是被打掉的,左肋骨這疼。警察逼著媽媽交了一萬元錢「保證金」,走了。四月二十日,我和媽媽帶爸爸去醫院,院方開出的診斷是:肺部兩側均有空洞。

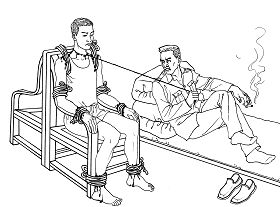

中共酷刑示意圖:綁在椅子上 |

七月十七日早五點,依蘭縣法院法官張安克、依蘭縣國保大隊和三道崗鎮派出所的警察穿著便衣三人闖進我家,不容分說的給傷病未癒的爸爸強行銬上手銬,從家中拖走了。第二天,依蘭縣法院在家屬沒到的情況下非法開庭,非法判爸爸五年徒刑。在法庭上,爸爸說自己遭到酷刑。法官卻說:「這事與本案無關。」

二零一三年十月二十一日,姑姑和媽媽去探視爸爸,爸爸是被兩個人架著胳膊走進接見室的,他渾身哆嗦、語言斷續、表情呆板、反應遲鈍,姑姑和媽媽的心一陣陣刺痛!爸爸剛說了一句「有個穿白大褂的人打我」,呼蘭監獄教改科科長王曉臣就立即叫兩個人把爸爸拖走了,不讓家人接見了。

之後媽媽往返七次,監獄都不讓見爸爸。媽媽要求監獄公開病例、公開會見視頻、做法鑑,無罪釋放我爸爸!但這一切要求被監獄拒絕。無奈之下,我媽媽請了律師,將呼蘭監獄控告到哈爾濱濱江檢察院和監獄管理局。

媽媽歷經周折,才於二零一四年一月九日見到爸爸。爸爸的臉浮腫的很厲害,說話非常吃力,只能慢慢的吐著一個一個字,媽媽問:有沒有人打你?爸爸不連貫的說:「打就打了吧。」

一月二十七日,快過年了,我和媽媽去監獄要見爸爸,監獄百般阻撓,體重只有七十多斤的媽媽急得在監獄刑罰科辦公室抽搐了,我不禁大哭,我怕媽媽有事,又怕爸爸出事!媽媽抽搐近五個小時,才清醒過來了。監獄才不得不讓我們見爸爸。

萬萬沒有想到的是,短短的十八天,爸爸的身體狀況更糟了,他是被兩個犯人連架帶拖十分吃力地到接見室,他面部浮腫,老是往外吐舌頭、流口水,好半天才很費力的吐出一個字來──我們還是聽清了:「打了。」看得出爸爸非常想說話,可是又說不出來,我想摸摸爸爸浮腫的臉,隔著玻璃那是不可能的,我想拉拉爸爸的手也做不到,我們父女倆隔著玻璃,淚眼對望著、對望著……

爸爸的後面有警察在監視著,我和媽媽的旁邊也站著醫院監區隊長姜亮,我想和爸爸說話,可是只有一部電話媽媽拿著,另一部卻在姜亮的手裏監聽,媽媽說孩子都一年沒見到他爸爸了,姜亮這才把電話交到我的手裏,我問爸爸有沒有人打你,爸爸說:打了。這時姜亮說:張金庫,你說誰打你了?還打了?張金庫,你要是能好好說咱就見,你要是不好好說咱就別見了,咱就回去吧。

我哭著對姜亮說:你幹甚麼威脅我爸啊?你不許威脅我爸。姜亮又說:你看你爸臉色比你媽臉色還好呢,你看看。

我媽媽問爸爸:你臉現在腫了?你臉到底是怎麼弄的啊?姜亮說:她說是腫的,我說胖的,她不信,她非得說是腫的。裏面的警察也附和著嘲笑爸爸。

姜亮還時不時的打斷爸爸和媽媽的談話。我還有好多話要和爸爸說。可是時間到了。

後來媽媽找到一位很有威望的老中醫,把爸爸的狀態告訴了他,問爸爸身體有沒有危險,老中醫說:「根據你說的狀態,這個人是心、肺、腎全部衰竭,生命垂危,而且大腦中樞神經被破壞了。

請大家幫我想想辦法吧,我怎樣做才不會失去我的爸爸?